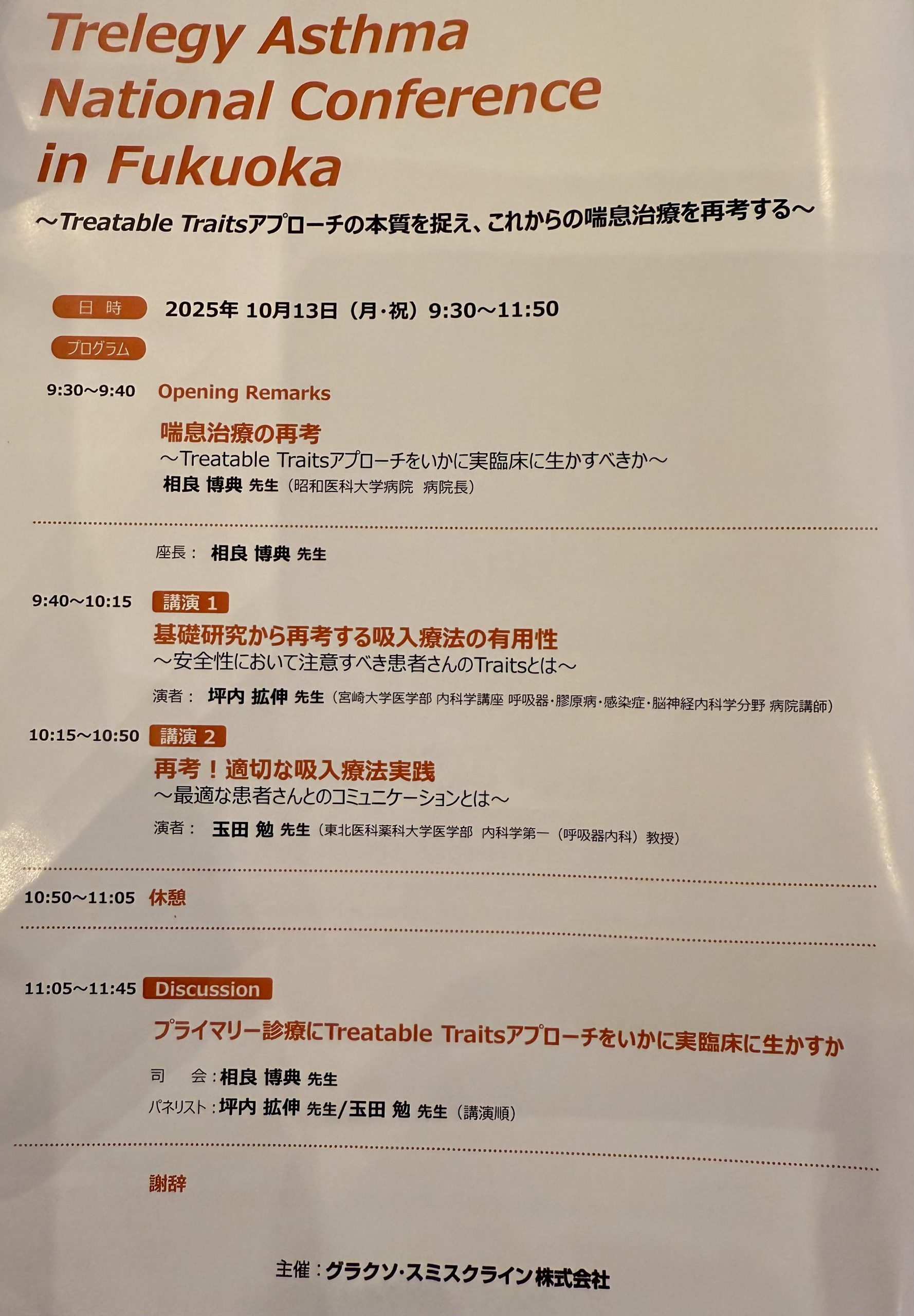

喘息治療薬に関する講演会に参加

2025.10.13 福岡で行われました喘息治療薬に関する講演会に参加致しました。

以下、聴講録となりますので、ご興味がある方はごらんください。

講演1. 基礎研究から再考する吸入療法の有用性 坪内 拡伸 先生

高齢化社会の向けて、健康寿命の延伸を目指した喘息治療の意義、肥満症と喘息の関係、サルコペニアと喘息の関係、吸入ステロイドによる肺非結核性抗酸菌症(NTM)感染リスクとの関連、吸入ステロイドと副腎不全との関係、それらを踏まえて、抗コリン薬(LAMA)を含む3剤配合剤吸入をどのように活かしていくのか、という講演内容でした。

・喘息にとっての健康寿命の延伸とは

・喘息コントロールに影響を及ぼす併存症とは Tomisa G Allergy Asthma Clin Immunol2-21.17.95

・重症喘息と併存疾患 Scelo G Ann Allergy Asthma Immunol 2024;132(1),42-53

・肥満が喘息に与える影響

・肥満喘息ではTh2/Th17ハイブリッド型の割合が増えた Clin Transl Allergy 2022;12:e12153

・高齢者喘息患者の約30%がサルコペニアを合併 Geriatr Gerontol Int 2025 25 1178-1184

・喘息にサルコペニア合併した場合の死亡率(オランダ) Benz E,ERJ Open Res. 2022 Jan 10;8(1):00628-2021

・活動性の喘息患者では筋肉量が少ない傾向がある Ann Allergy Asthma Immnol 2012;109:243-8

・マクロファージによる菌の排除 Cell Tissue Res 2019 377 527-547

・ステロイドによるマクロファージの抗酸菌食作用低下 Tuberculosis 2015;95:562-9

・吸入ステロドの用量が増えればNTM感染リスクが高まる Brode SK,Eur Respir J. 2017 Sep 20;50(3):1700037

・吸入ステロイド薬の副腎機能への影響 Kachroo P, Nat Med. 2022 Aug;28(8):1723.

・1回の増悪によってPEFは平均1.34L低下した(長期データ) Thorax2022 78 643-652

・末梢気道が喘息患者のQOLに影響した Gao F, Respir Res. 2024 Aug 12;25(1):306.

・LABA,LAMA反応性の違い Peters SP J allergy Clin Immunol 2013 132(5) 1068-1074

・免疫細胞や気道構成細胞におけるステロイド抵抗性の獲得 Int Mol Sci 2022 23 8966

・気道上皮におけるコリン分泌とIL-33 J allergy Clin Immunol 2024 153 793-808

・気管支喘息におけるM3受容体のシグナル過剰 Allergy 2025 80 380-394

講演2 再考える!適切な吸入療法実践 適切な患者さんとのコミュニケーションとは 玉田 勉 先生

吸入薬の使うタイミングや吸い方(吸気時間を4秒以上、息止めを3秒以上)、喘息のみならず咳嗽を意識してTreatable Ttraitsを捉えることの重要性、高齢者でのPolypharmacy対策、嗄声や苦みを感じる患者さんに対する具体的な対策法(唾液分泌を促進させる)など、吸入療法サポートのためのTipsがちりばめられた講演内容でした。また臨床的寛解(Clinical remission)を早期に達成させることが、その後のRemission維持につながることを本邦のデータを交えて報告されていました。

・2型炎症マーカー高値は増悪リスクと関連

・喘息患者の日内変動

・抗コリン薬の作用持続時間

・喘息の慢性咳嗽は、気道炎症の増加、合併症の増加、臨床転帰の悪化と関連しているDeng SJ et al Allergy Asthma Proc

・咳嗽に対するTreatable Traits Parker SM et al Throax 78 2023

・治療可能な特性アプローチをプライマリケア喘息管理に導入するPfeffer PE et al Front Allegy 20 4 1240375 2023

・DPIの粒子径と気道沈着との関係 Demoly P, Respir Med. 2014 Aug;108(8):1195-203.

・4-5秒かけてゆっくり吸う(VCの2倍くらい)→3秒域止めで拡散効果期待 by玉田先生

・65歳以上かつpolypharmacyがアドヒアランス低下に関与

・吸入療法のアドヒアランスに及ぼす影響:苦みだった Matsumoto T Respir Investig 2025 63 3 252-258

・ガムをかむ習慣1日5回以上で唾液分泌↑(キシリトール、糖含まないのがよい)ミュータンス菌↓もしかしたらカンジダ減らすかも

・早い段階で臨床的寛解を目指すと将来の臨床的寛解につながる

・ICS/LABAにLAMAを加えた場合の咳は8週間くらいかけて徐々に改善する

参考:ガム咀嚼と唾液分泌の関係について

-

“The effect of daily gum-chewing on salivary flow rates in man”

J Dent Res. 1989;68:786–790. PMID: 2715471 PubMed

→ 被験者をガム咀嚼群と非咀嚼群に分け、日常的な咀嚼が無刺激唾液流量(unstimulated flow rate)を増加させる可能性を報告。特に、基準時の唾液機能が低めの被験者で顕著な増加が見られた。 PubMed -

“The effects of prolonged gum chewing on salivary flow rate and composition”

Arch Oral Biol. 2004;49:665–669. サイエンスダイレクト+1

→ ガムを長時間咀嚼した場合、唾液流量は最初は高値を示し、その後安定化するものの、無咀嚼時よりも高めのレベルを維持するという結果。 ResearchGate+1 -

“Effects of gum chewing exercises on saliva secretion and occlusal force”

Geriatr Gerontol Int. (高齢者を対象) Wiley Online Library

→ 高齢者を対象に、ガム咀嚼運動 (gum-chewing exercises, GCE) を続けたところ、安静時唾液分泌(resting saliva secretion)が増加したという報告。 Wiley Online Library -

“History of Frequent Gum Chewing Is Associated with Higher Unstimulated Salivary Flow Rate and Lower Caries Severity”

Caries Res. 2012;46(6):513–518. Karger Publishers+1

→ 成人 191 名を対象とした横断研究で、ガム咀嚼頻度が高い習慣を持つ者は無刺激唾液流量が高い傾向を有するとの関連を報告。 → ただし「1 日 5 回以上かどうか」という切り口は明示されていない。 Karger Publishers -

総説 “A concise review of chewing gum as an anti-cariogenic agent”

Front Oral Health. 2023 Frontiers

→ ガム咀嚼が唾液分泌を刺激する機序、刺激性唾液の増加、pH 緩衝能の向上などについて概説。ただし、頻度(回数)について厳密なカットオフを指定したデータは載っていない。 Frontiers

葛西よこやま内科・

呼吸器内科クリニック

院長 横山 裕

医院紹介

| 住所 | 〒134-0084東京都江戸川区東葛西5丁目1-2 第二吉田ビル3階 |

|---|---|

| 東京メトロ東西線 浦安、西葛西より2分、南行徳より4分、行徳より6分、妙典より8分 |

|

| TEL | 03-3877-1159 |

3階(院長)

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 08:30~12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ▲ | - |

| 13:30~18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - |

休診日:木・土(午後)・日・祝日

▲… 8:30〜14:00

※午前の受付は12:00までとなります。

4階(女性医師)

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 08:30~12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ▲ | - |

| 13:30~16:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - |

休診日:木・土(午後)・日・祝日

▲… 8:30〜13:00

※午前の受付は12:00までとなります。