糖尿病の症状と原因をやさしく解説|早めに気づいて予防しよう

糖尿病は日本人にとても多い病気で、初めはほとんど症状がなく進行してしまうのが特徴です。放っておくと目や腎臓、神経、心臓、脳などに影響が出ることも。この記事では、糖尿病の原因や症状、予防のポイントを一般の方向けにわかりやすく解説します。

1. はじめに

糖尿病は日本人にとても多い生活習慣病で、40歳を過ぎると特に増えてきます。初めはほとんど症状がなく、気づかないうちに進行してしまうのが特徴です。放っておくと失明や透析、心臓や脳の病気などにつながるため、早めに気づいて生活を整えることが大切です。

2. 2型糖尿病とは?

2型糖尿病は、血糖値を下げるはたらきを持つ「インスリン」というホルモンの力が弱まって起こる病気です。

原因は、インスリンを作る力が落ちてしまったり、肥満や過食・運動不足などの生活習慣によってインスリンが効きにくくなることです。その結果、血液の中に糖があふれて「高血糖」が続いてしまいます。

日本では、糖尿病が強く疑われる人が約690万人いるとされ、診断されていない人を含めると 1000万人以上 にのぼると推定されています。つまり、誰にとっても身近な病気といえます。

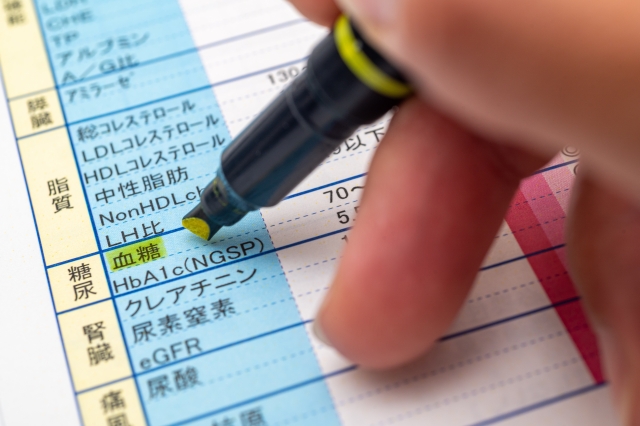

2型糖尿病の怖いところは、初期には自覚症状がほとんどない点です。多くの方は健康診断で初めて血糖値の異常を指摘されます。糖尿病は「症状がないから大丈夫」と思っている間に進んでしまう病気です。だからこそ、定期的な健診と生活習慣の見直しがとても大切です。

3. 糖尿病の原因

糖尿病の原因はいくつかありますが、特に多いのは生活習慣や体質の影響です。1つひとつは小さなことでも、積み重なることで血糖のコントロールが乱れやすくなります。

-

家族に糖尿病の人がいる

遺伝的な体質が関係しており、両親や兄弟に糖尿病の方がいると、自分も発症しやすくなります。ただし、遺伝だけで決まるわけではなく、生活習慣次第でリスクを下げることも可能です。 -

食べすぎ・飲みすぎ

甘いものや脂っこい食事、アルコールのとりすぎは血糖を上げやすく、また肥満にもつながります。特に夜遅くの食事や間食の習慣は、血糖コントロールを悪化させやすいです。 -

運動不足や体重の増加

体を動かさない生活が続くと筋肉での糖の利用が減り、血糖が上がりやすくなります。また内臓脂肪が増えると「インスリン抵抗性」といって、インスリンが出ていても効きにくい状態になり、糖尿病のリスクが高まります。 -

年齢

年を重ねると膵臓の働きが少しずつ低下し、インスリンを出す力が弱くなります。そのため、中高年になるほど糖尿病になりやすくなります。 -

ストレスや睡眠不足

強いストレスや睡眠不足が続くと、自律神経やホルモンのバランスが乱れ、血糖を下げる力が落ちてしまいます。仕事や生活リズムの不規則さも糖尿病の発症に関わると考えられています。

このように、糖尿病は「体質」と「生活習慣」の両方が関わる病気です。遺伝的にリスクがあっても、食事や運動の工夫で予防・改善することは十分可能です。

4. 糖尿病の症状と合併症

糖尿病は「沈黙の病気」といわれ、初めのうちは症状がほとんどありません。ですが、血糖が高い状態が続くと、次のようなサインが出ることがあります。

初期によくある症状

- のどが渇いて水をよく飲む

- トイレが近くなる、尿の量が増える

- 食べているのに体重が減る

- 疲れやすく、体がだるい

進んできたときの症状

- 視力が落ちたり、かすんで見える

- 手足がしびれる

- けがや傷が治りにくい

- 強い疲労感

放っておくと起こる合併症

- 目の病気(糖尿病網膜症):失明の原因になります。

- 腎臓の病気(糖尿病腎症):進行すると透析が必要になることも。

- 神経の障害(糖尿病神経障害):手足のしびれや感覚が鈍くなる。

- 動脈硬化:心筋梗塞や脳卒中など命に関わる病気を起こすことがあります。

5. 予防と生活の工夫

糖尿病は、生活習慣を見直すことで予防や進行を防ぐことができます。

- 食事を整える:甘いものや塩分・脂肪をとりすぎない。野菜や魚、大豆製品を多めに。

- 体重をコントロールする:標準体重を意識し、内臓脂肪を減らす。

- 運動を習慣にする:ウォーキングや軽い筋トレを週に数回。

- 禁煙・節酒:血管のダメージを減らすことにつながります。

- 定期的に検査を受ける:健康診断や血液検査で血糖値やHbA1cをチェック。

6. まとめ

糖尿病は自覚症状が少ないまま進行する病気ですが、放置すると失明や透析、心筋梗塞や脳卒中などにつながる危険があります。原因には生活習慣や体質が大きく関わり、症状が出る前に健康診断で気づくことが多いです。

普段の食事・運動・体重管理を見直し、定期的に検査を受けることが、予防と早期発見につながります。