スピオルト【COPD治療薬】

スピオルトは2つの成分を配合した吸入薬で、COPD(慢性閉塞性肺疾患)の患者さんに使用される治療薬です。このページでは呼吸器内科専門医がスピオルトとはどんな薬なのか、薬効、使い方、副作用、注意すべき点などについてまとめて解説します。

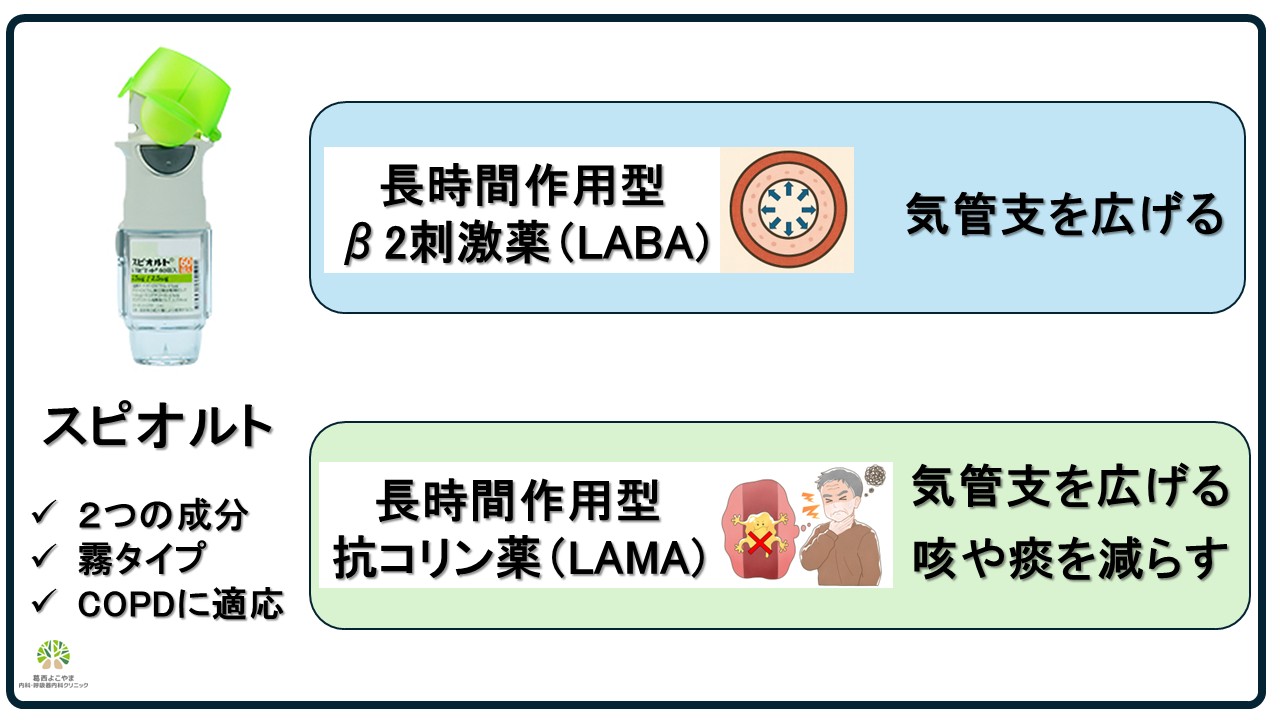

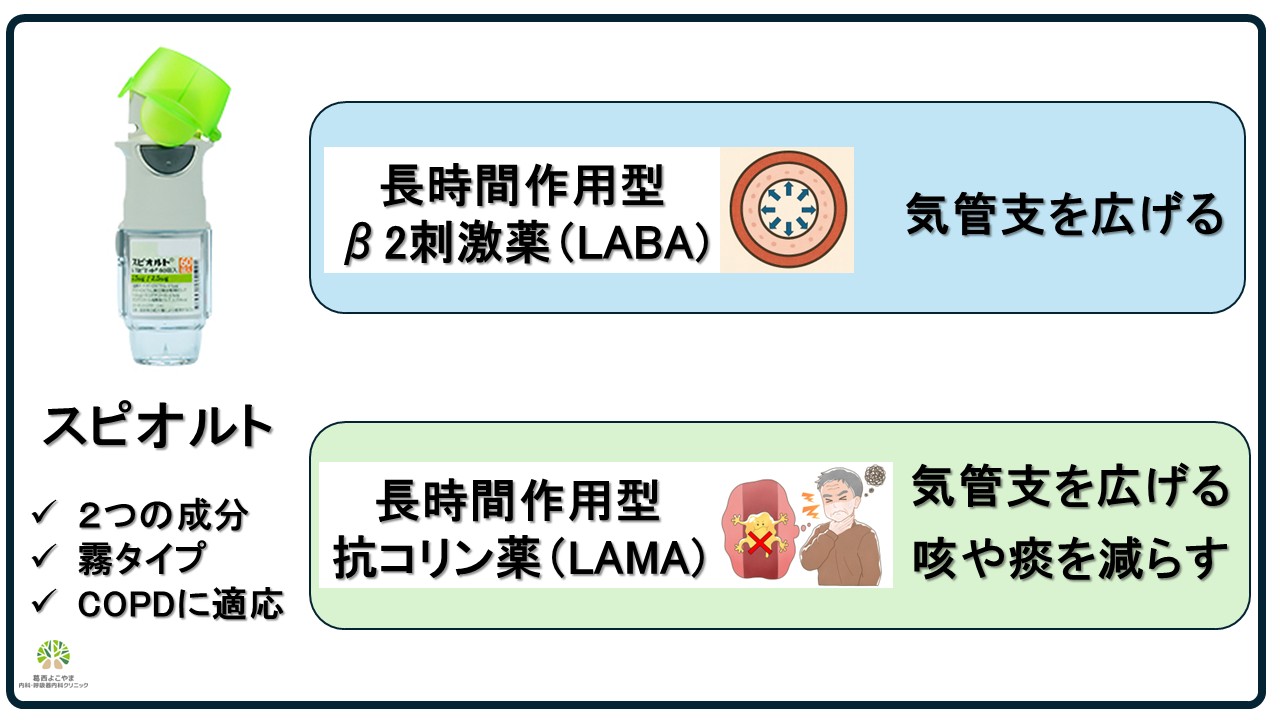

スピオルトはどんな薬?

スピオルトは「長時間作用型β2刺激薬(LABA)」「長時間作用型抗コリン薬(LAMA)」の2つの成分を含む吸入薬です。スピオルトは「ソフトミスト」という霧状の薬を吸うタイプの吸入薬(SMI)です。またスピオルトには本剤の様な「LABA/LAMA」以外に「LAMA(スピリーバ)」という治療薬のラインナップがあり、同じ吸入製剤でスムーズな増減が可能であるというメリットもあります。まずはスピオルトに含まれる2つの薬効について確認していきましょう。

長時間作用型β2刺激薬(LABA):オロダテロール塩酸塩

気管支拡張効果があり狭くなった気管支を広げます。

長時間作用型抗コリン薬(LAMA):チオトロピウム臭化物水和物

気管支拡張効果と咳や痰を減らす効果があります。

スピオルトの適応症

スピオルトはCOPD(慢性気管支炎・肺気腫)に対し適応がある吸入薬です。

「COPD:慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎・肺気腫)」

喘息に対する適応はありませんのでご注意ください。

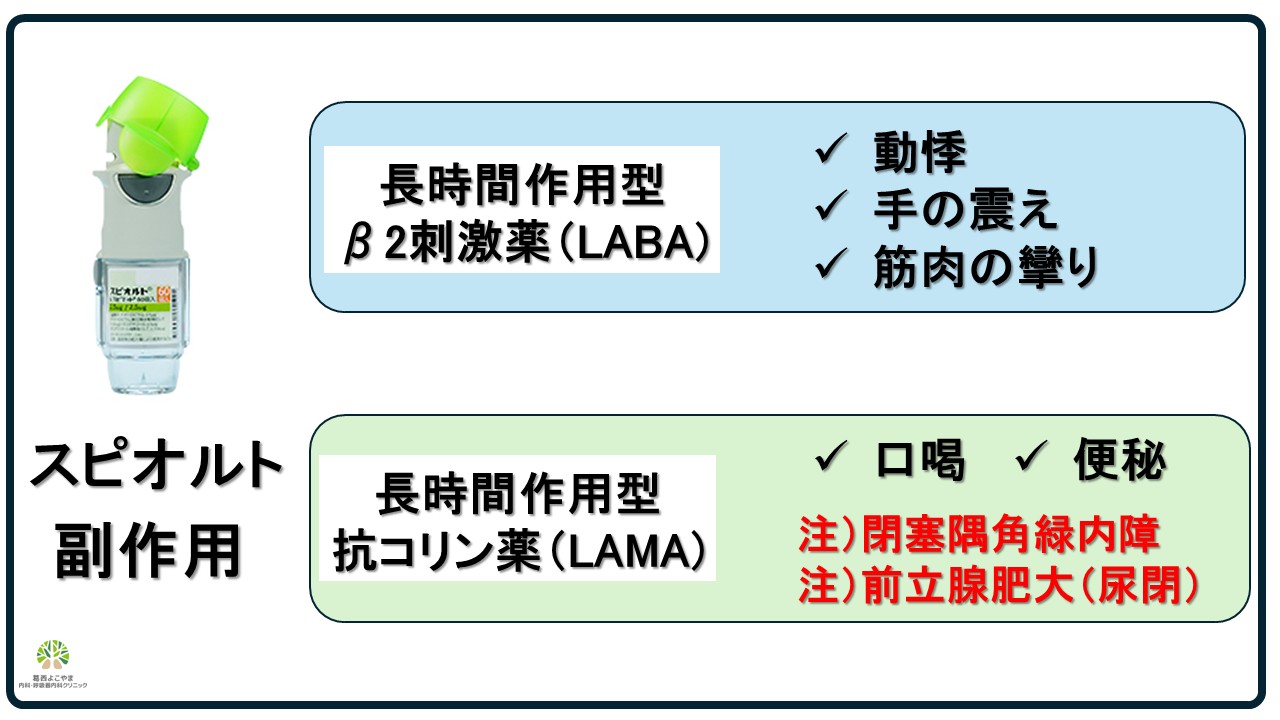

スピオルトの投与に注意を要する方

閉塞隅角緑内障の患者

前立腺肥大等による排尿障害がある患者さん

・前立腺肥大患者さん全てに対し使用できないわけではありません。前立腺肥大と言われていたり治療している方は必ず主治医に申し出ましょう。前立腺肥大が高度でもともと尿がかなり出にくい方では使用に際し細心の注意を要します。スピオルト使用により尿が出なくなる(尿閉という)場合は使用することは出来ません。

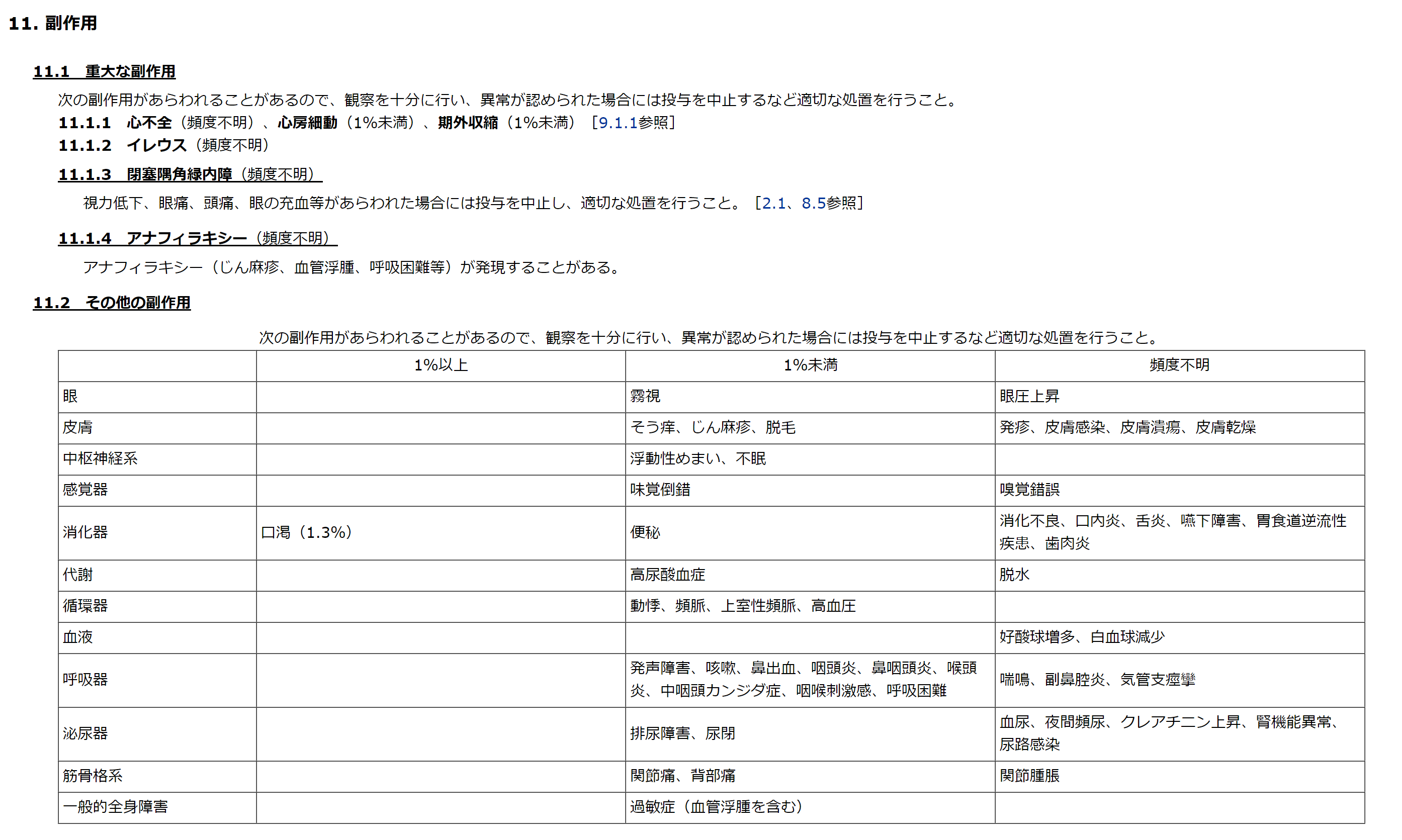

参考)副作用について(スピオルトの添付文書より引用)

スピオルトの薬価

1か月毎日吸入した場合の薬価(3割負担)は、1606円となります。

・スピオルトレスピマット28吸入 2866円 3割負担:860円

・スピオルトレスピマット60吸入 5353円 3割負担:1606円

スピオルト(レスピマット)の使い方

まず使い始めに充てん作業を必要としますので、初回や医療従事者(薬剤師さんなど)立会いのもと吸入の準備を行いましょう。霧状の薬液を吸入しますが、薬の噴射と薬を吸い込むタイミングを同調させる必要があります。

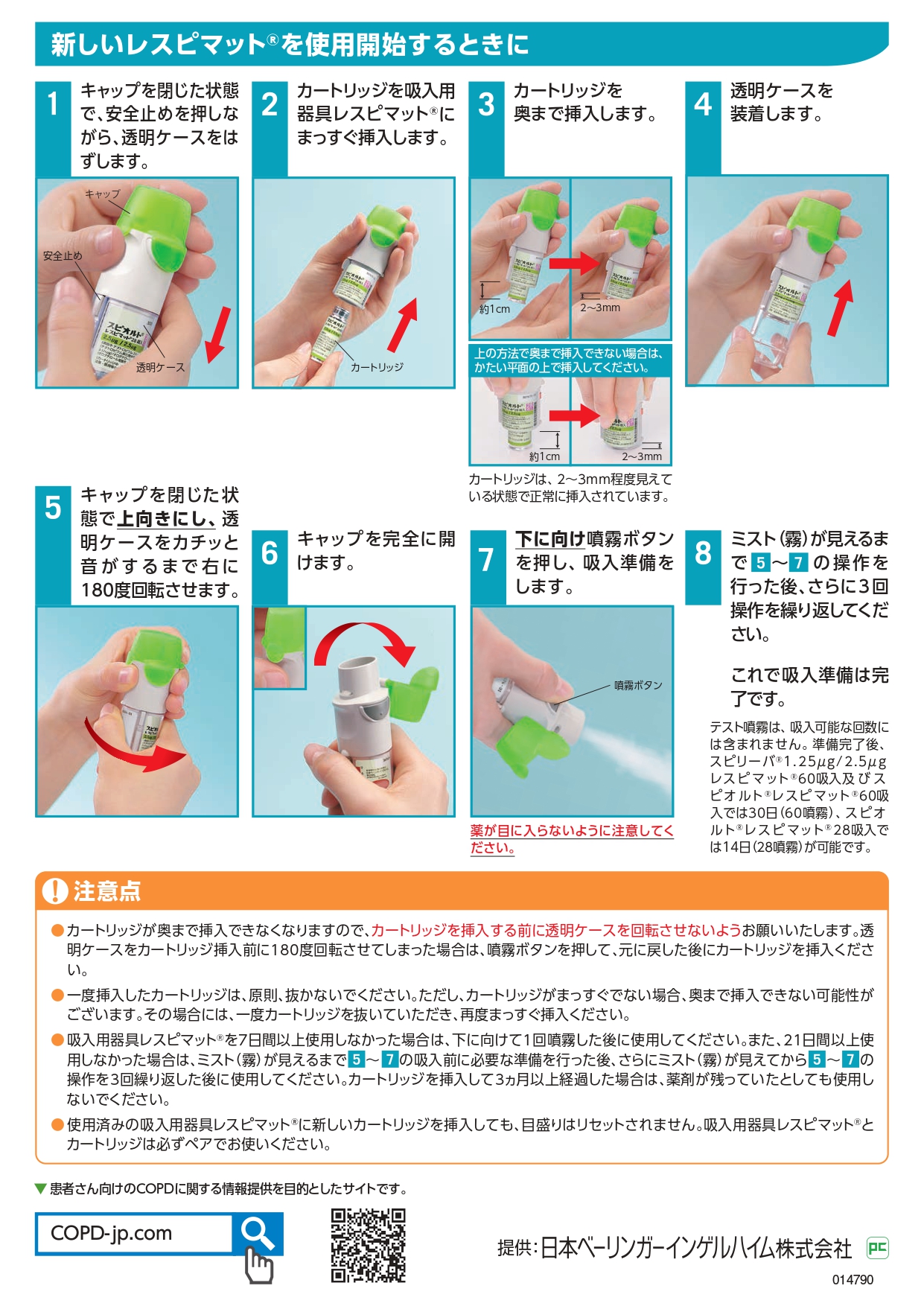

はじめて使用する際の準備(引用:ベーリンガーHP)

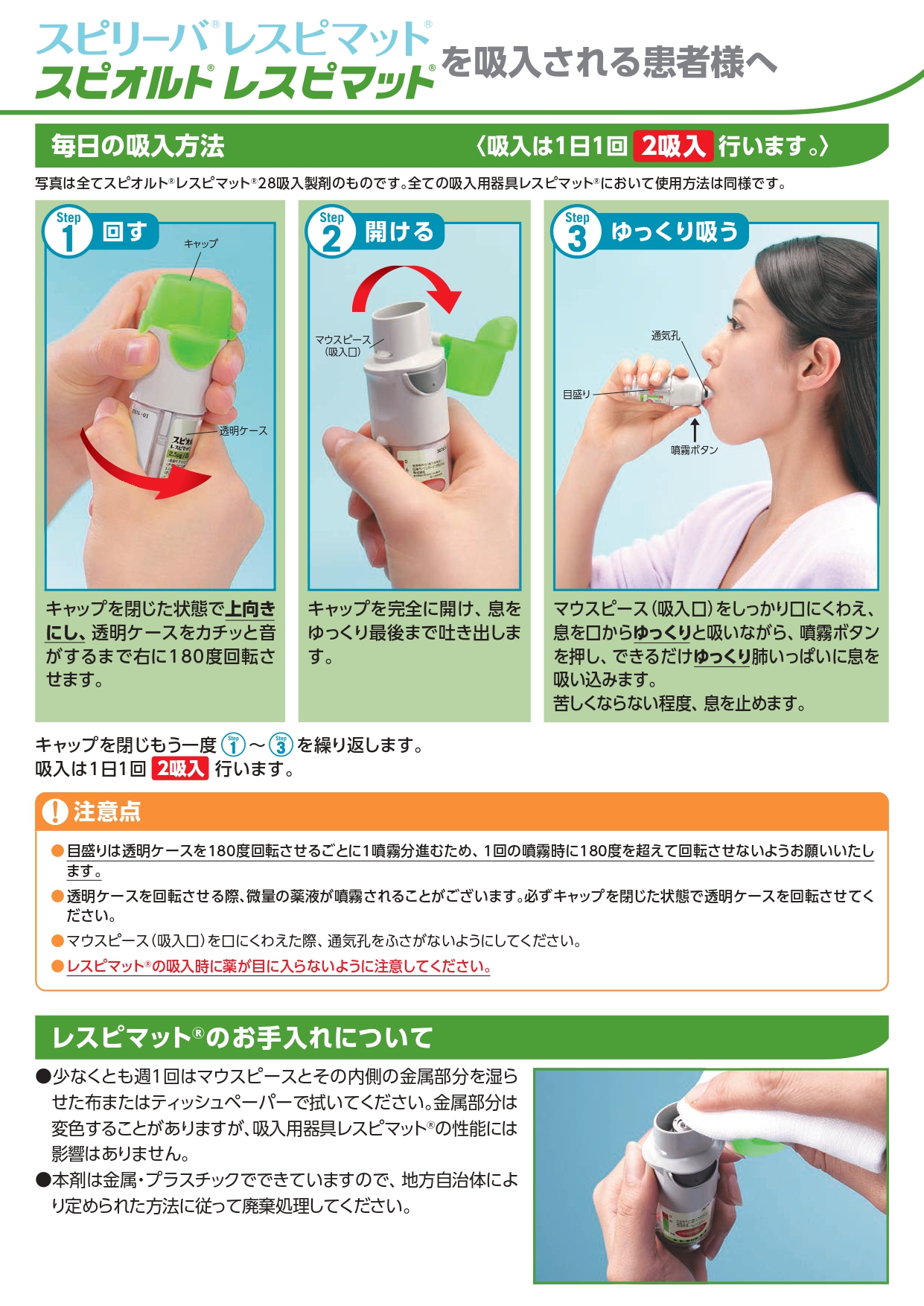

実際の吸入手技

①充てん作業を行う(初回時のみ上記参照)

②初めて使用する際は空打ちを「3回」行う

③ふたを閉めた状態で回す

④ふたを開ける

⑤吸入口をくわえる

⑥息を吸いながらレバーを押しゆっくり吸い込む

⑦息を3~5秒程度とめる

⑧ゆっくり吐き出す

⑨規定回数④-⑧を繰り返す

レスピマット指導箋(引用:ベーリンガーHP)

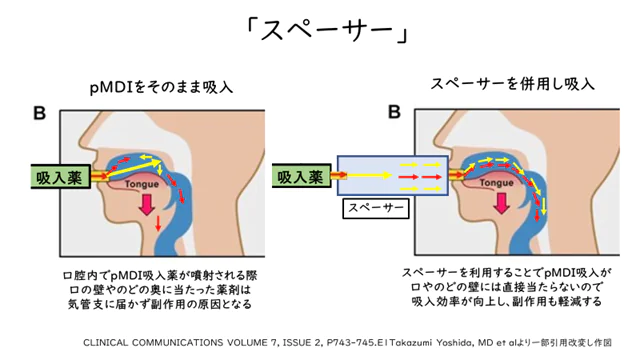

スペーサーを併用する場合

スペーサーとはガスタイプや霧タイプの吸入薬を行うための補助器具です。高齢の方では吸気と薬の噴霧の同調が難しいことがあり、スペーサーを併用して行うことを推奨します。

「押す」「吸う」タイミングが多少ずれても大丈夫

ボンベタイプの吸入を行なう上で難しいのは「押すタイミング(噴霧)」と「吸入のタイミング」を合わせることです。このスペーサーを使用することによりタイミングのズレを解消し確実に吸うことが出来ます。

副作用を減らし、吸入効率を向上させる

スペーサーを利用することで口やのどに直接当たるのを防ぎ、吸入効率を向上させることが出来ます。

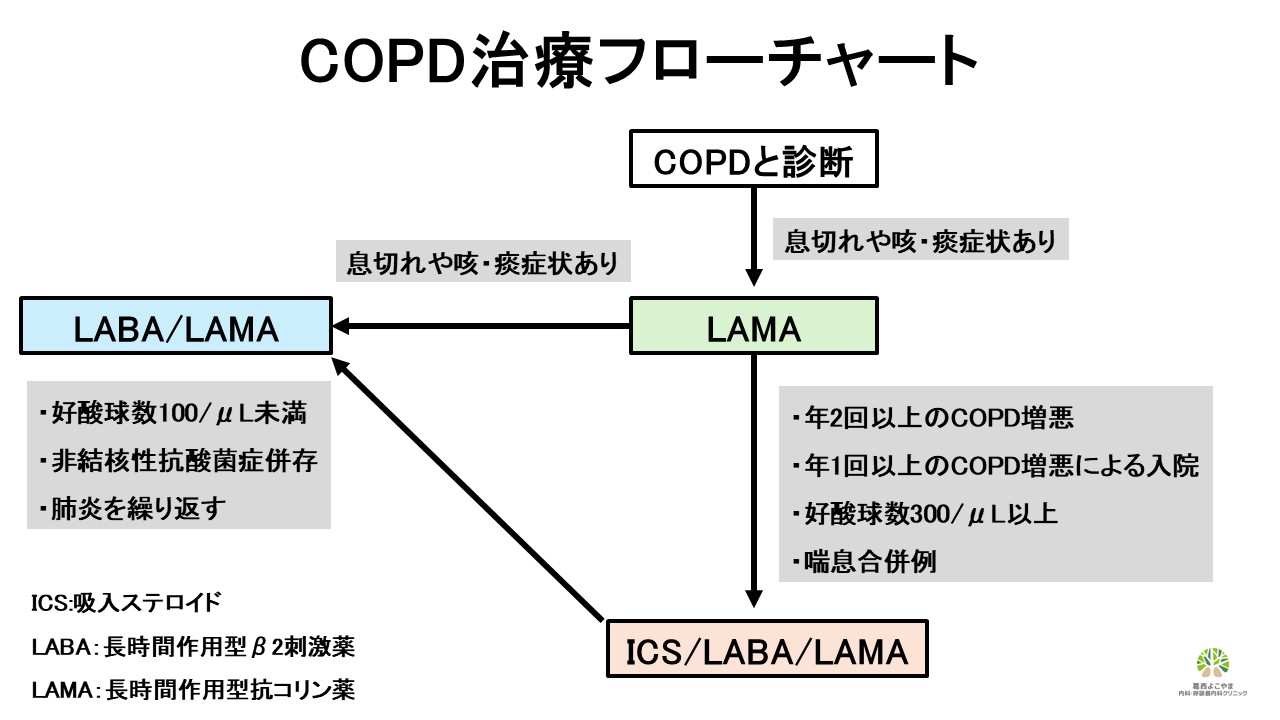

COPDに対するスピオルト

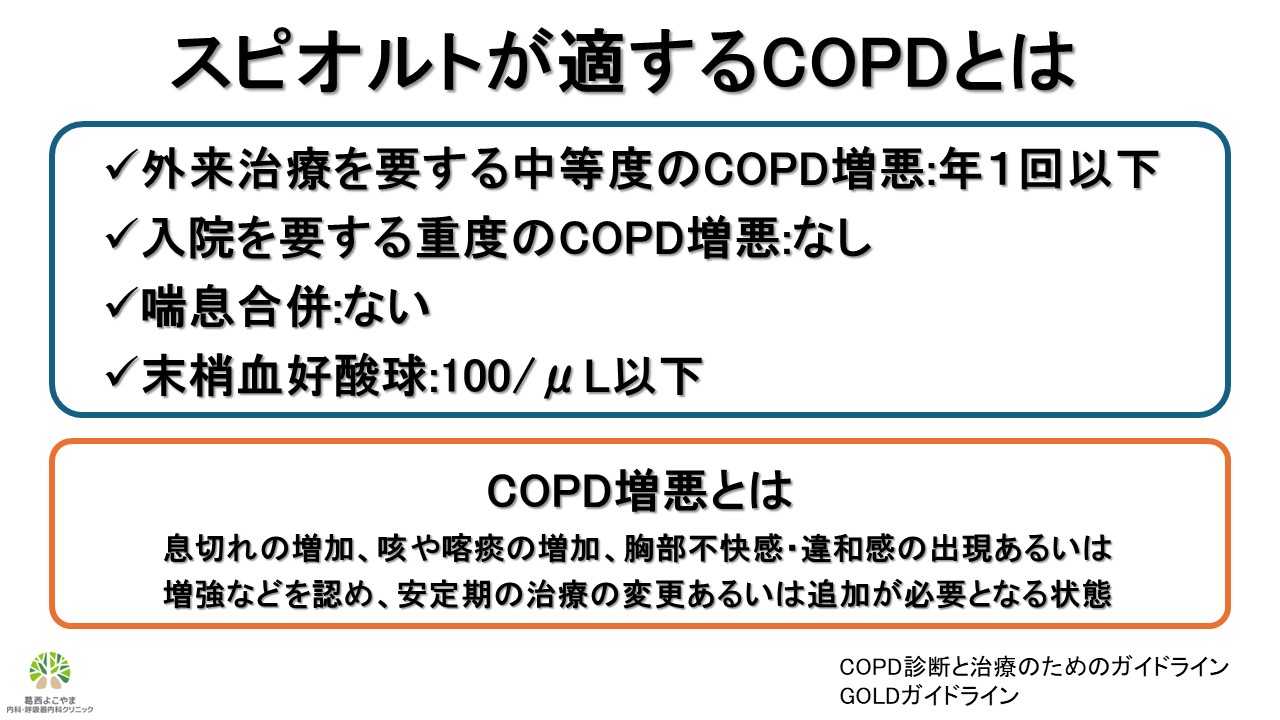

COPD(慢性閉塞性肺疾患)は長期的な喫煙を原因とする呼吸器疾患です。気管支が狭くなる「末梢気道病変」と肺胞が破壊される「肺気腫」が混在し、進行すると息切れや咳・痰の悪化を来します。COPDに対する治療の基本は「気管支拡張効果」と「咳や痰の改善効果」を期待し「LAMA(スピリーバ)」もしくは「LABA/LAMA(スピオルト)」で行うことになります。一方、COPDという病気も喘息と同様に感冒などを契機に咳や痰や息切れが悪化したり、喘鳴(ゼーゼー)を起こすことがありこれを「COPD増悪」といいます。COPD増悪は心血管病リスクを増加させ、呼吸機能を低下、生命予後を悪化させるなど予防すべき状態です。「外来治療を必要とする中等度COPD増悪を年2回以上」「入院を必要とする重度COPD増悪を年1回以上」起こした場合はCOPD増悪を予防する目的で吸入ステロイド(ICS)を含む3剤配合剤吸入(テリルジー100,ビレーズトリ)が推奨されます(1)。またCOPDと喘息が合併している場合を「喘息・COPDオーバーラップ」といい、吸入ステロイドを含む3剤配合剤吸入が推奨されます。さらにCOPDの世界のガイドラインであるGOLDではCOPD治療として吸入ステロイド(ICS)を加えるかどうかの目安として「末梢血好酸球300/μL以上」を提唱しています(2)。

ICS:吸入ステロイド

LABA:長時間作用型β2刺激薬

LAMA:長時間作用型抗コリン薬

COPDに対するスピオルトは症状がなくなっても続けるべきか?

COPDに対するLABA/LAMA(スピオルト)を投与した後しばらくすると「咳」「痰」「息切れ」などの症状が改善します。すると多くの患者さんから「この治療を止めてもいいのか?」「治療は続けるべきなのか?」といった疑問をいただくことがよくあります。COPDに対するスピオルト治療は果たして症状がなくなった後に続けるべきなのかを考えていきましょう。

COPDに対するLABA/LAMAの効果

LABA/LAMA(スピオルト)はCOPDに対して使用することでどのような効果が期待できるのでしょうか?LABA・LAMAはLABA単剤やLAMA単剤と比較し、下記の様な効果が得られることが分かっています(3)。これらの効果は治療を続けることで得られるものです。

①呼吸困難感の改善

②COPD増悪の低減

③運動耐容能の改善

④呼吸機能の改善

要介護・ねたきり(サルコペニア)予防

治療中断することにより、呼吸困難感が悪化し、運動耐容能が低下することで筋力の低下が起こります。加齢および病的な老化による筋力の衰えを「サルコペニア」といい、要介護・ねたきり状態のリスクとなります。このようなことを予防するためにも治療継続し日常的に体を動かし続けることが重要です。

COPD増悪予防するため治療を続けましょう

治療中断することにより、苦しくなってから(COPD増悪してから)治療を行うと、生命予後の悪化や心臓血管病のリスクなど様々なリスクが増加してしまうことになります。この様なCOPDの将来のリスクを防ぐためにも吸入治療は継続的に続けましょう。

スピオルト(レスピマット)を選ぶメリット

LABA/LAMA配合剤であるスピオルト(レスピマット)は、同種同効薬として「アノーロ(エリプタ)」「ビベスピ(エアロスフィア)」「ウルティブロ(ブリーズヘラー)」があります。ここではスピオルトの剤型である「レスピマット」を選ぶメリットについてご紹介します。

吸気力が弱くても大丈夫

アノーロ(エリプタ)やウルティブロ(ブリーズヘラー)の様に粉が出るタイプの吸入を「ドライパウダー製剤(DPI)」といいますが、自分の力で吸い上げる必要があり、吸う力が弱い「高齢な方」ではうまく吸えないことがあります。スピオルトのようなソフトミスト製剤(SMI)は吸う力が弱くても吸うことが出来ます。

気管支の末梢まで届く

SMI(ソフトミスト製剤)は粉(ドライパウダー)製剤と比べ、粒子が細かいためより気管支の末梢まで薬剤が届くといわれています。COPDという疾患は喘息と比べて末梢気道主体に病変があるといわれています。DPI製剤を使用していても咳・痰・息切れの残存があるCOPD患者さんは一度SMI製剤であるスピオルトへ変更してみるとよいかもしれません。

吸気のタイミングが合わせやすい

SMI(ソフトミスト製剤)はpMDI(ガスタイプ製剤)と比較して、霧状の薬液が噴霧される時間が長くなっているため、薬剤噴霧と吸気のタイミングが合わせやすい薬剤といえるでしょう。

吸入は1日1回で良い

SMI(ソフトミスト製剤)は1日1回(2吸入)で完結するため利便性が高いといえます。

スピオルト(レスピマット)を選ぶデメリット

初回の充てん作業がやや煩雑である

レスピマット製剤は初回の薬剤を充填する作業が必要です。この作業はやや力を要するため、心配な方は薬局で相談しましょう。

吸入指導を要する

噴霧と吸うタイミングを同調させる必要があり、初回の吸入指導が重要と言えるでしょう。

ややむせやすい

霧状の吸入薬でありゆっくり吸うことが出来る特徴がありますが、吸った際にややむせる方がいらっしゃいます。

おわりに

スピオルトは2つの有効成分を含む、霧タイプ(SMI)製剤の吸入薬です。SMI製剤のメリットを活かし「高齢者」の方までしっかり吸入が可能であり、気道の末梢まで薬剤が届くことなどが特徴として挙げられます。一方、正しく使用するには「吸入指導」を要し、また初回の充てん作業を行う必要があります。初めてスピオルトを使用される際は、医療従事者(薬剤師さん)立ち合いのもと、しっかりと吸入手技を確認する必要がある吸入薬とも言えます。COPD発症は60代前後の男性が多いと言われておりますが、この患者層で気を付けたいのが「前立腺肥大」と「閉塞隅角緑内障」の存在です。治療を始める前にこれらの疾患に該当する持病がある方は必ず主治医へ申し出ましょう。またCOPDに対する治療目標として「COPDの増悪予防」「サルコペニア予防」が挙げられます。症状がなくなったからといって吸入治療を中断してしまうと、再度増悪するリスクが高まるほか、加齢による病的な筋萎縮(サルコペニア)により、要介護・寝たきりのリスクとなります。自己判断で中断したりせず、必ず医師と相談しながら治療を進めていくことが大切です。当院では、吸入薬の使い方指導や症状の経過観察はもちろん、CAT(COPDアセスメントテスト)やスパイロメトリー(肺機能検査)などによる客観的な評価も行っております。「いまの吸入薬で本当にコントロールできているか不安」「ビベスピを使うべきか悩んでいる」という方は、お気軽にご相談ください。

引用文献

(1)COPD診断と治療のためのガイドライン

(2)COPD GOLD report

(3)Marc Miravitlles,Therapeutic Research vol. 44 no. 11 2023

参考記事

・【講演会参加】COPDに対するデュピルマブ適応追加についての講演会

・肺機能検査(呼吸機能検査・スパイロメトリー)

・【講演会】人生100年時代のCOPD 治療を考える~健康日本 21・木洩れ陽 2032 を含めて~

・【講演会】「明日からできる!プライマリケア医のためのスパイロ実践~COPDを診断し適切な治療に繋げよう~」

・好酸球とは何か?【喘息】【COPD】

・COPD(慢性閉塞性肺疾患)

・アノーロ【COPD治療薬】

・ビべスピ【COPD治療薬】

葛西よこやま内科・

呼吸器内科クリニック

院長 横山 裕

医院紹介

| 住所 | 〒134-0084東京都江戸川区東葛西5丁目1-2 第二吉田ビル3階 |

|---|---|

| 東京メトロ東西線 浦安、西葛西より2分、南行徳より4分、行徳より6分、妙典より8分 |

|

| TEL | 03-3877-1159 |

3階(院長)

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 08:30~12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ▲ | - |

| 13:30~18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - |

休診日:木・土(午後)・日・祝日

▲… 8:30〜14:00

※午前の受付は12:00までとなります。

4階(女性医師)

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 08:30~12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ▲ | - |

| 13:30~16:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - |

休診日:木・土(午後)・日・祝日

▲… 8:30〜13:00

※午前の受付は12:00までとなります。