好酸球とは?役割と病気との関係をわかりやすく解説

好酸球とは?役割と病気との関係をわかりやすく解説

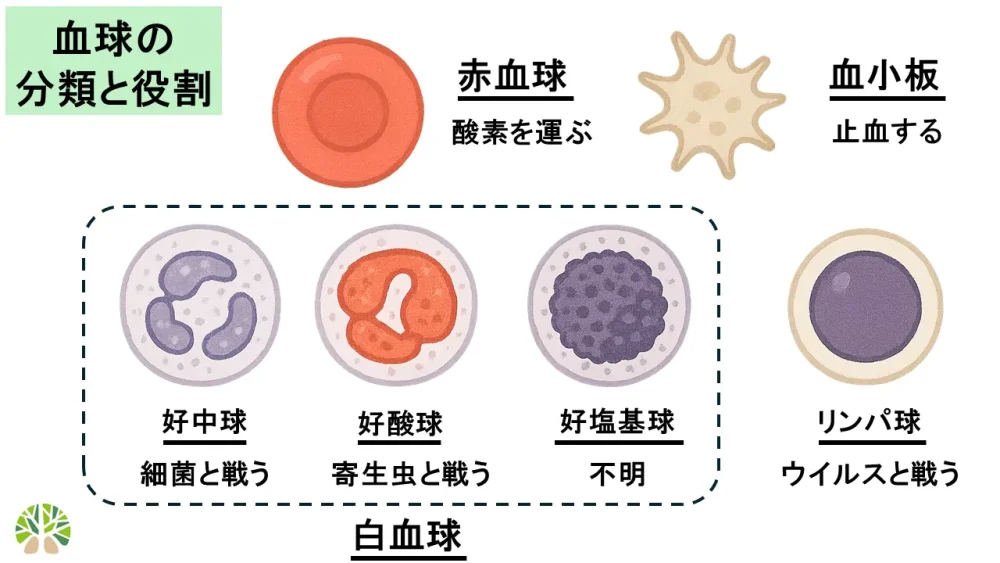

1. 好酸球とは

「好酸球(こうさんきゅう)」は白血球の一種で、血液中にある白血球のわずか1〜3%ほどを占めています。白血球には細菌やウイルスをやっつける役割がありますが、その中でも好酸球は主に「寄生虫」や「アレルギー反応」に関わる細胞です。

血液中を流れている好酸球は少数派ですが、炎症やアレルギーが起きている場所に集まると、内部にある顆粒(たんぱく質を含む小さな粒)を放出し、体に入ってきた病原体を攻撃します。ところが、花粉やダニなど本来は体に害のない「アレルゲン」まで攻撃してしまうことがあり、それが喘息やアレルギー性鼻炎といった病気につながります。

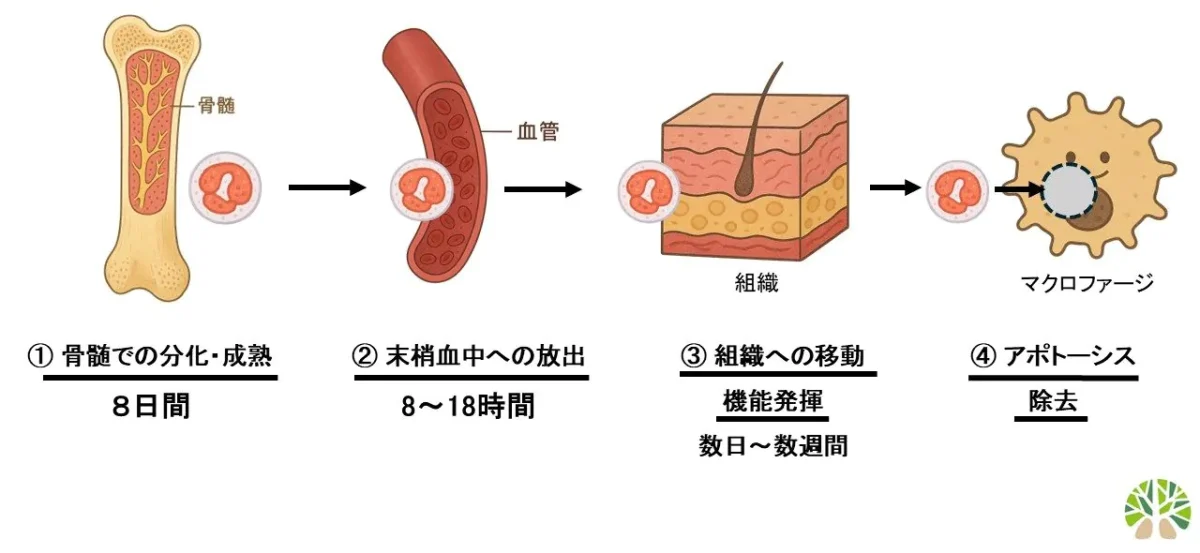

2. 好酸球の一生

好酸球は骨髄という場所でつくられ、約1週間ほどかけて成熟します。その後、血液中に放出されますが、血液の中で生きていられるのは8〜18時間程度と非常に短いのが特徴です。

しかし、肺や気管支、消化管、皮膚などの「組織」に移動すると、数日から数週間生きることができます。役割を終えた好酸球は「アポトーシス(自然に死んで消える現象)」を起こし、体の中で処理されます。ただし、場合によっては「エトーシス」という特殊な細胞死を起こし、細胞の成分を外にまき散らすことで炎症を悪化させることもあります。

3. 好酸球はどこにいる?

血液検査で「好酸球が多い」と言われることがありますが、実は好酸球の大半は血液中には存在していません。むしろ、肺や気管支、消化管、皮膚といった体の外と接する部分の組織に集まっています。

そのため、血液中の好酸球が増えているときは、組織で炎症やアレルギー反応が活発になっているサインと考えることができます。

4. 好酸球の主な役割

① 寄生虫の駆除

好酸球の顆粒には「MBP(主要塩基性タンパク)」「ECP(好酸球カチオンタンパク)」「EPO(好酸球ペルオキシダーゼ)」といった物質が含まれています。これらが放出されると、寄生虫や病原体を直接傷つけ、排除することができます。

② アレルギー反応の調整

好酸球は炎症が起こっている場所に集まり、ロイコトリエンやIL-4、IL-13といった「サイトカイン」と呼ばれる物質を放出します。これによって、かゆみ・咳・鼻づまりなどのアレルギー症状が引き起こされます。

また、好酸球自身が自分の数を増やすための物質(IL-3やIL-5など)を出すこともあり、炎症が長引く原因になることがあります。

③ 組織修復

好酸球は傷ついた組織を修復する働きも持っています。たとえば「TGF-β」という物質を出すことで、ダメージを受けた組織を修復しようとします。ところが、これが過剰に働くと気管支の壁が厚くなる「気道リモデリング」など、病気の悪化につながることもあります。

④ エトーシス(細胞外トラップ)

最近の研究では、好酸球は「エトーシス」という特殊な細胞死を起こすことが知られています。このとき好酸球はDNAやたんぱく質を外に放出し、病原体をからめ取って退治します。ただし、この成分がそのまま組織に残ると炎症を長引かせ、好酸球性副鼻腔炎などの病気の原因になることがわかってきました。

5. 好酸球と病気の関係

好酸球は体を守る大事な細胞ですが、増えすぎたり、必要以上に働きすぎると、いくつかの病気に関わります。

このように、好酸球は「体を守る味方」であると同時に、「病気を引き起こす原因」にもなり得る存在なのです。

6. まとめ

-

- 好酸球は寄生虫や病原体を攻撃する免疫細胞で、体を守るために欠かせない

- 本来は感染防御の役割を持つが、アレルギー反応や組織修復にも関わる

- 増えすぎると喘息や鼻炎、消化器疾患などの原因になる

もし血液検査で「好酸球が高い」と言われた場合や、咳・鼻づまり・皮膚症状などが続く場合は、呼吸器内科や耳鼻科などの専門医に相談することをおすすめします。

参考記事

引用

(1)Benson VS,Eur Respir J. 2022 Jan 13;59(1):2004590.

(2)Tinè M,J Clin Med. 2019 Jul 2;8(7):962.

(3)Amaral R,Clin Transl Allergy. 2021 Jun 3;11(4):e12036.

(4)Brown HM,Lancet2:1245-1247,1958

(5)タイプ2炎症バイオマーカーの手引き

(6)喘息予防・管理ガイドライン

(7)Green RH, et al.Lancet360:1715-1721,2002.

(8)浅見麻紀ら, 日内会誌108:1134-1140,2019

(9)McGrath KW, Am J Respir Crit Care Med. 2012 Mar 15;185(6):612-9.

(10)Lee LA et al: Lancet Respir Med 2020; S2213-2600(20), 30389-1[Epub ahead of print]

(11)Çolak Y, Thorax. 2024 Mar 15;79(4):349-358

(12)2025 GINA Strategy Report

(13)Heaney, Liam G. et al.CHEST, Volume 160, Issue 3, 814 - 830

(14)Zeiger RS, J Allergy Clin Immunol Pract. 2014 Nov-Dec;2(6):741-50.

(15)Malinovschi A,J Allergy Clin Immunol. 2013 Oct;132(4):821-7.e1-5

(16)喘息診療実践ガイドライン

(17)厚生労働省:令和4年(2022年)人口動態統計(確定数)の概況 / 統計表 / 第7表 / 死因簡単分類別にみた性別死亡数・死亡率(人口10万対)

(18)厚生労働省:健康日本21(第三次)

(19)Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

葛西よこやま内科・

呼吸器内科クリニック

院長 横山 裕

医院紹介

| 住所 | 〒134-0084東京都江戸川区東葛西5丁目1-2 第二吉田ビル3階 |

|---|---|

| 東京メトロ東西線 浦安、西葛西より2分、南行徳より4分、行徳より6分、妙典より8分 |

|

| TEL | 03-3877-1159 |

3階(院長)

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 08:30~12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ▲ | - |

| 13:30~18:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - |

休診日:木・土(午後)・日・祝日

▲… 8:30〜14:00

※午前の受付は12:00までとなります。

4階(女性医師)

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 08:30~12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ▲ | - |

| 13:30~16:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - |

休診日:木・土(午後)・日・祝日

▲… 8:30〜13:00

※午前の受付は12:00までとなります。

(当院Instagramより)

(当院Instagramより)