重症喘息とは

3剤配合剤吸入(テリルジー200, エナジア高用量)や内服薬(モンテルカスト、テオフィリン)による既存治療を最大限に行っても、喘息増悪を来たし、時に経口ステロイドが必要となる喘息を「重症喘息」といいます。

重症喘息の疫学

本邦で定期的に医療機関に受診されている喘息患者さんは約100万人いると言われていますが、このうち5-10%(5-10万人)が重症喘息であると推定されています。当院でも重症喘息の患者さんが100名以上通院されています。

重症喘息の問題点

-

既存の治療で十分なコントロールが得られず普段の喘息の調子も悪くなり、日常生活に支障が出る。

例) 咳や痰が出る, 息切れがする, 夜苦しくて眠れない - 感冒などをきっかけに喘息が増悪すると医療機関に定期外受診する必要がある。

- 増悪時の治療「経口ステロイド」は症状が改善するが副作用の懸念がある。

- 経口ステロイドは「少量・短期間」でも「蓄積毒性」あり将来のリスクとなる。

- 喘息増悪を繰り返すと、肺機能が徐々に低下し「気道の老化」につながる。

- 肺機能が低下すると喘息症状はさらに強くなり次の増悪が起こりやすくなる。

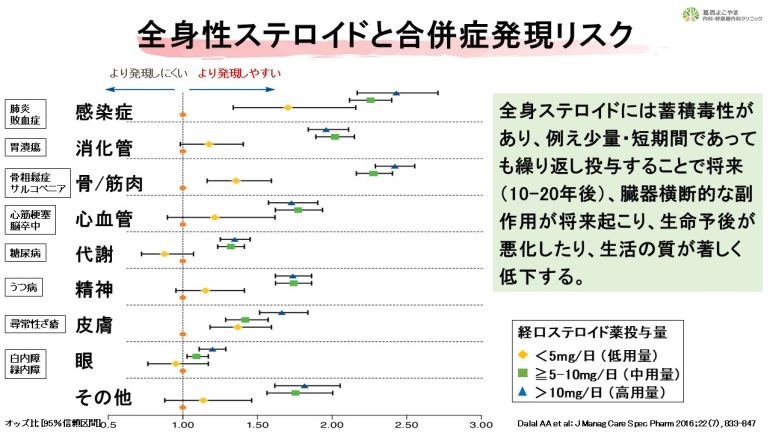

経口ステロイドと合併症リスク

経口ステロイドには「蓄積毒性」があり例え「少量・短期間」であっても繰り返し投与することで将来(10-20年後)臓器横断的な副作用が将来起こり生命予後が悪化したり生活の質が著しく低下します。

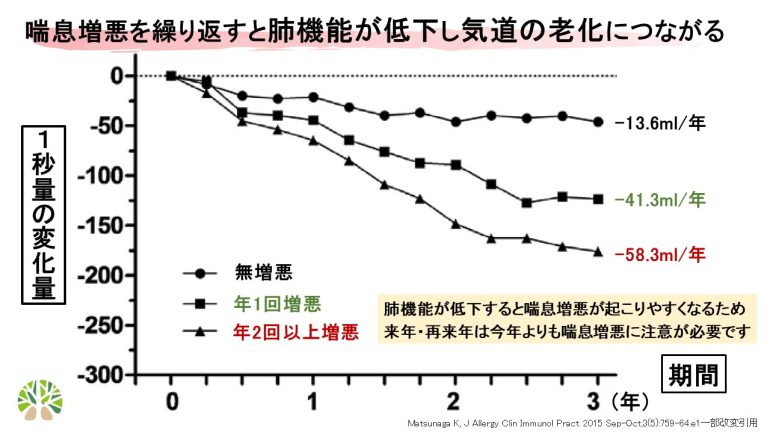

喘息増悪を繰り返すと肺機能が低下し気道の老化につながる

本邦の研究(山口大学 松永医師ら)によれば3年間の間、喘息の増悪を1回も起こさない患者さんと比べ年に1回あるいは2回増悪を起こした患者さんでは経年的な肺機能の低下が大きかったと報告されています。また肺機能自体が低下することにより、喘息増悪がさらに起こりやすくなることが分かっています。今年増悪を起こされている患者さんは来年、再来年はもっと増悪を起こしやすいことになり、より注意が必要となります。

重症喘息の治療選択肢

それでは重症喘息の治療選択肢にはどのようなものがあるのでしょうか?既存治療として使われている経口ステロイドと、重症喘息に対する新たな治療薬である生物学的製剤を様々な視点で比較をしてみたいと思います。経口ステロイドには喘息増悪症状を改善させる効果があり、薬価が安いことがメリットです。デメリットとしては、内服することにより様々な副作用が起こります。たとえ短期間の投与であったとしても蓄積毒性があり、長期的には様々な副作用が起こる可能性があり、生命予後に関わることもあります。生物学的製剤のメリットは喘息増悪を抑制、喘息症状を改善し、生活の質を改善させます。短期的にも長期的にも大きな副作用はなく安心して治療が出来るため、我々呼吸器専門医の推奨治療となります。一方で薬価が高いことがデメリットとなります。

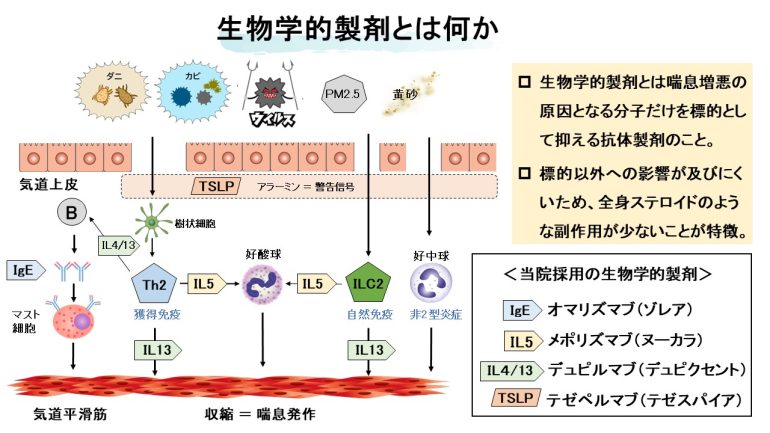

生物学的製剤とは

- 生物学的製剤とは喘息増悪の原因となる分子だけを標的として抑える抗体製剤のこと。

- 標的以外への影響が及びにくいため、全身ステロイドのような副作用が少ないことが特徴。

当院で採用している生物学的製剤には効果別に大きく分けて4種類あります。IgEを抑える抗IgE抗体であるゾレア、好酸球を抑える抗IL5抗体であるヌーカラ、自然免疫を含む2型アレルギーを引き起こすIL4/IL13を抑えるデュピクセント、そしてアレルゲンが体に中に入ってくる際に気道上皮から出る警告物質(アラーミン)であるTSLPを抑えるテゼスパイアです。これらの薬はアレルギーを引き起こす物質のみをピンポイントで抑えるため、標的以外への影響が及びにくく、副作用が少ないことが特徴です。

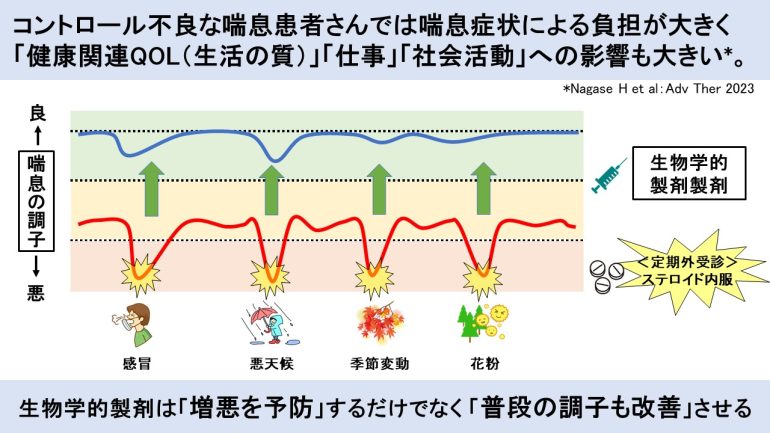

生物学的製剤は「増悪を予防」するだけでなく「普段の調子も改善」させる

コントロール不良な喘息患者さんでは喘息症状による負担が大きく「健康関連QOL(生活の質)」「仕事」「社会活動」への影響も大きいとされています。生物学的製剤には「増悪を予防」するだけでなく「普段の調子も改善」させる効果があります。

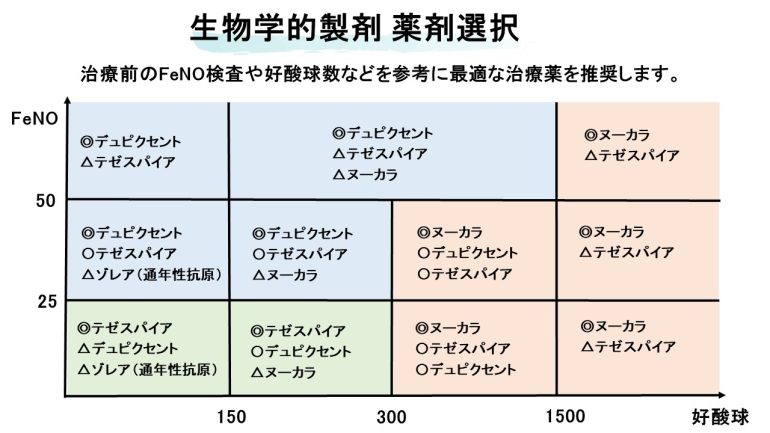

生物学的製剤の薬剤選択

それでは複数ある製剤のうちどの薬剤を選択すればよいのでしょうか?それぞれの生物学的製剤には抑える部分に違いがあり、患者さんがもつアレルギーの種類によって効果の出やすさも異なります。当院では各薬剤毎の有効性を検証した臨床試験の結果を参考に、喘息治療後の「呼気一酸化窒素(FeNO)」と「好酸球数」、「好酸球性副鼻腔炎の有無(後述)」によって推奨する薬剤を選択しています。

生物学的製剤を投与する前に確認すべきこと

- 吸入手技に問題ないか確認(吸入薬変更で病状が改善することがあります)

- 喘息以外の疾患の除外(COPD、心不全、肺癌、結核など)

- 喘息を悪化させる併存症(好酸球性副鼻腔炎、アスピリン不耐症)の確認

- アレルギー検査を行い2型炎症(FeNO, 好酸球、IgE)の評価

併存症の中でも、「好酸球性副鼻腔炎(ECRS)」や「アスピリン不耐症」を合併した場合は喘息が難治となりやすく注意が必要です。

重症喘息に合併する併存症状

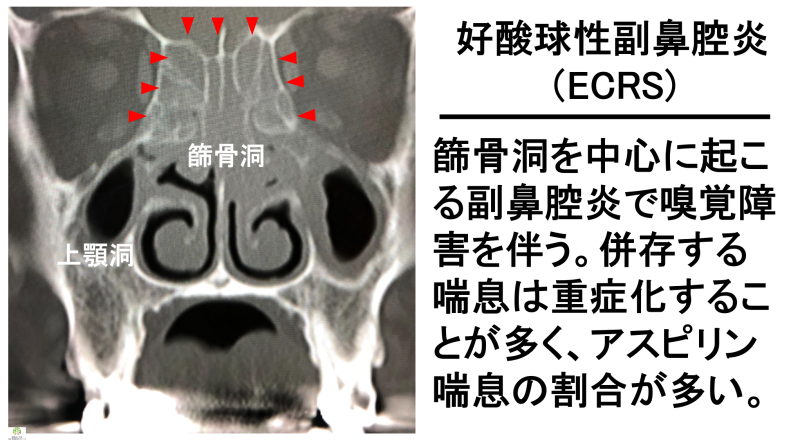

「好酸球性副鼻腔炎(ECRS)」

喘息に併存する疾患のうち、難治性喘息のリスクとなる疾患が好酸球性副鼻腔炎(ECRS)です。ECRSは鼻茸を伴う副鼻腔炎であることが多く、嗅覚が鈍くなり、消失するケースも多いようです。またアスピリン不耐症を良く合併し、喘息を合併した場合は難治例となることが多いと考えられています。

喘息にECRSを合併すると、吸入ステロイドによる治療を行っていてもFeNOが高値(>50ppb超)となることが多いとする報告もあり、本症を疑うきっかけとなります。診断には副鼻腔CTと血中好酸球数が参考になります。

喘息にECRSを合併すると、吸入ステロイドによる治療を行っていてもFeNOが高値(>50ppb超)となることが多いとする報告もあり、本症を疑うきっかけとなります。診断には副鼻腔CTと血中好酸球数が参考になります。

「アスピリン喘息(不耐症)」

アスピリン喘息(不耐症)と診断された場合は、市販の風邪薬や湿布薬を使用すると悪化する恐れがありますので使用を控え、必要な場合は主治医と相談しましょう。

アスピリン喘息(不耐症)

- アスピリン、バファリン、ロキソニンなどの解熱鎮痛薬(NSAIDs)に対する不耐症

- 20~40歳代で発症、女性、非アトピー性であることが多い。

- 今まで内服出来ていたから大丈夫とは限らない(後天的に起こる)

- ミントの歯磨き粉やカレーのスパイスが苦手なことがある。

- 鼻茸を伴う好酸球性副鼻腔炎(ECRS)を高率に合併する。

- ECRSによる嗅覚障害が先行しているケースが多い。

- 好酸球性中耳炎や好酸球性腸炎など肺外合併症も多い。

- NSAIDs内服後1時間以内に鼻閉・喘息発作を来す。

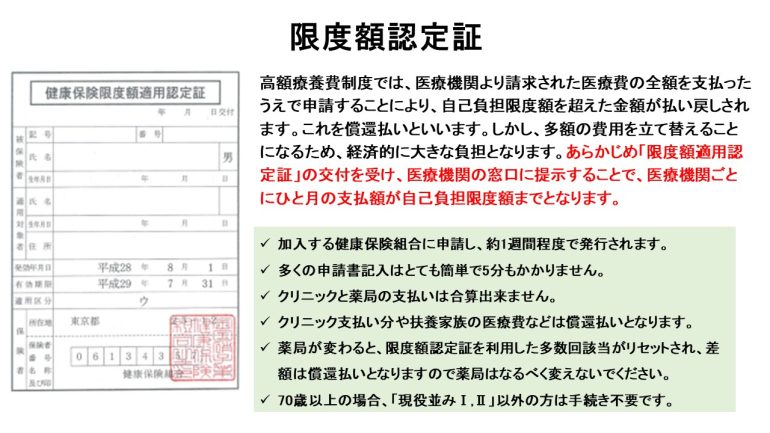

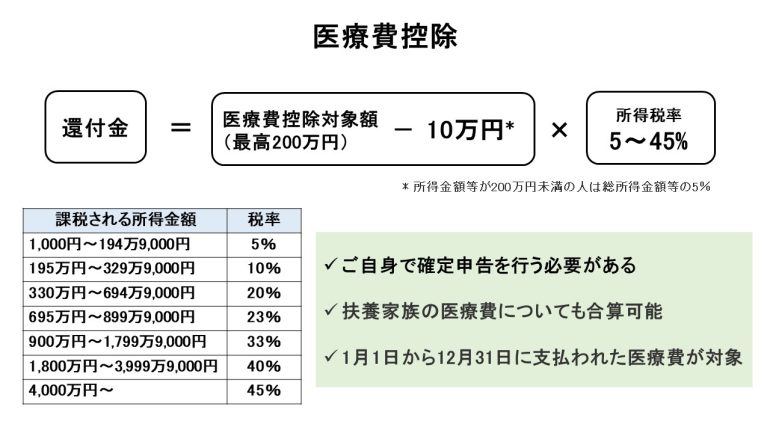

生物学的製剤の費用負担について

生物学的製剤の治療費用は「どの薬をどれ位処方するか」「加入されている保険組合」「所得区分」によって異なります。当院では患者さん毎にどれくらいの医療費がかかるのか、また利用出来る保険制度や企業が行っている付加給付制度などについて把握しご案内しております。

生物学的製剤導入の流れ

- 病状評価の後、医師により生物学的製剤が必要と判断

- 医療費助成制度(高額療養費制度、付加給付制度、喘息公費制度、指定難病制度)及び、想定される医療費(自己負担分)について確認を行い、ご説明いたします。

- 自己注射のための指導を受けて頂き、事前に練習を行います。

- 初回投与は診察室で行い30分観察します。(注射手技を確認して頂きます。)

- 2回目投与は診察室で自己注射をご自分で行って頂きます。

- 3回目以降の投与については、手技が問題なければご自宅で注射して頂きます。

*既に自己注射を行っている方については手技の確認のみ行います。

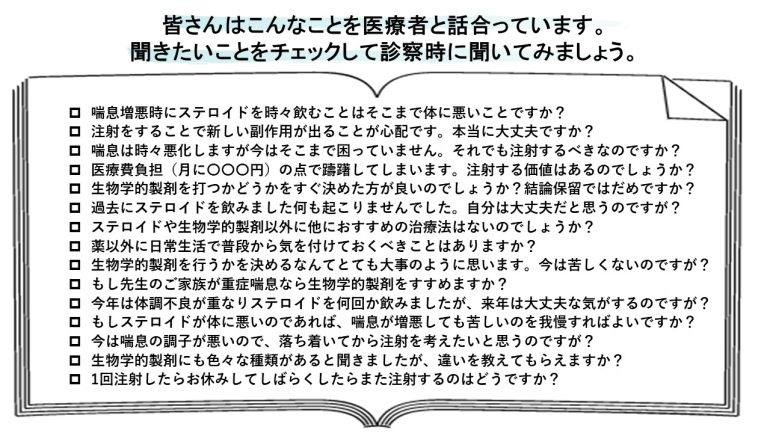

皆さんはこんなことを医療者と話合っています。

生物学的製剤 Q&A

生物学的製剤を開始後に中止することは出来ますか?

- 患者さん自身の医師で中止は可能ですが、中止後に喘息が再度悪化するという報告があります。

- 生物学的製剤は吸入薬と同様にアレルギー体質を治す薬ではなくアレルギーを抑える薬です。

- 継続的に使用していくことで効果が持続し、喘息の悪化を予防します。

- 例外として外的要因(職場環境など)に影響されている場合は環境が変わると中止出来ることもあります。

生物学的製剤の効果はどれくらいで実感出来ますか?

- 喘息の体質や薬の種類にもよりますが、2~4週間程度で改善が得られることが多いです。

- 薬が奏功しているかどうかの効果判定は8~12週で行いますので、ピークフローの測定をお願いします。

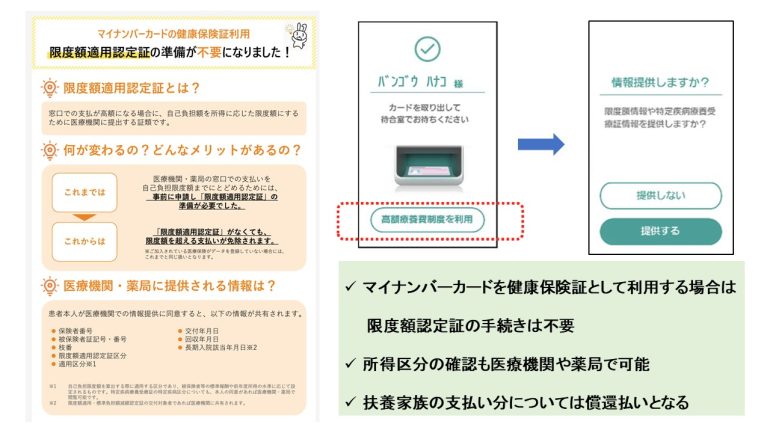

生物学的製剤は高額であると聞きました。実際にかかる治療費用を教えてもらえますか?

- 当院では実際にかかる医療費を試算しご案内しておりますのでご安心ください。

- 医療費試算にあたっては、患者さんの所得区分を把握する必要がありますのでご協力ください。

- マイナンバーカードによる保険証登録を行うと手続きがスムーズですのでご準備をお願いします。

生物学的製剤は自己注射製剤であると聞きましたが難しくないのでしょうか?

- 「オートインジェクター」という誰でも簡単・かつ安全に注射を行うことが出来る注射器具で行います。

- 実薬による注射を行う前に看護師が少なくとも2回自己注射の指導を行っておりますのでご安心ください。

自己注射の痛みはありますか?痛みを和らげる方法はありますか?

- 自己注射による痛みは多少あり、注射の種類や接種部位によっても異なります。

- 痛みのために中止された方は当院ではいらっしゃいません。お子さんで注射されている方もいます。

- 注射液が冷たすぎると痛みを感じやすくなるため、室温に戻してから注射することをお勧めしています。

自己注射の副作用にはどのようなものがありますか?

- 接種した部位が一時的に腫れたり赤くなることがあります。

- 非常に稀ですがアレルギー反応を起こすことがあるため、初回投与は院内で30分観察を行います。

- 初回投与が問題なければ2回目以降はアレルギー反応を起こすことはほぼありません。

自己注射を打ち忘れた場合はどのようにすればよいですか?

- 打ち忘れた場合は翌日に接種をお願いします。

- 次回接種日は翌日から起算した日(デュピクセントは2週間後、それ以外は4週間後)となります。

体調が悪い時(発熱など)はどうすればよいですか?

- 接種を迷う場合はクリニックにご連絡ください。医師や看護師が対応いたします。

- 体調不良時こそ喘息が悪化しやすいため、基本的には予定通り接種を行うことをお勧めしています。

旅行や出張をするときはどうすればよいですか?

- あらかじめ旅程(何日行くのかなど)を医師へお伝えください。

- 旅行先で注射を打つべきか、注射日をずらして旅程にかぶらないようにするかを個別にご相談します。

- 旅行先に注射を持っていく場合は温度管理が大事ですので、クーラーバックや保冷剤の利用をお願いします。

- 海外へ注射を携帯される方は機内持ち込み規定や必要な書類などを事前にご確認ください。