気管支喘息(喘息・ぜんそく)とは

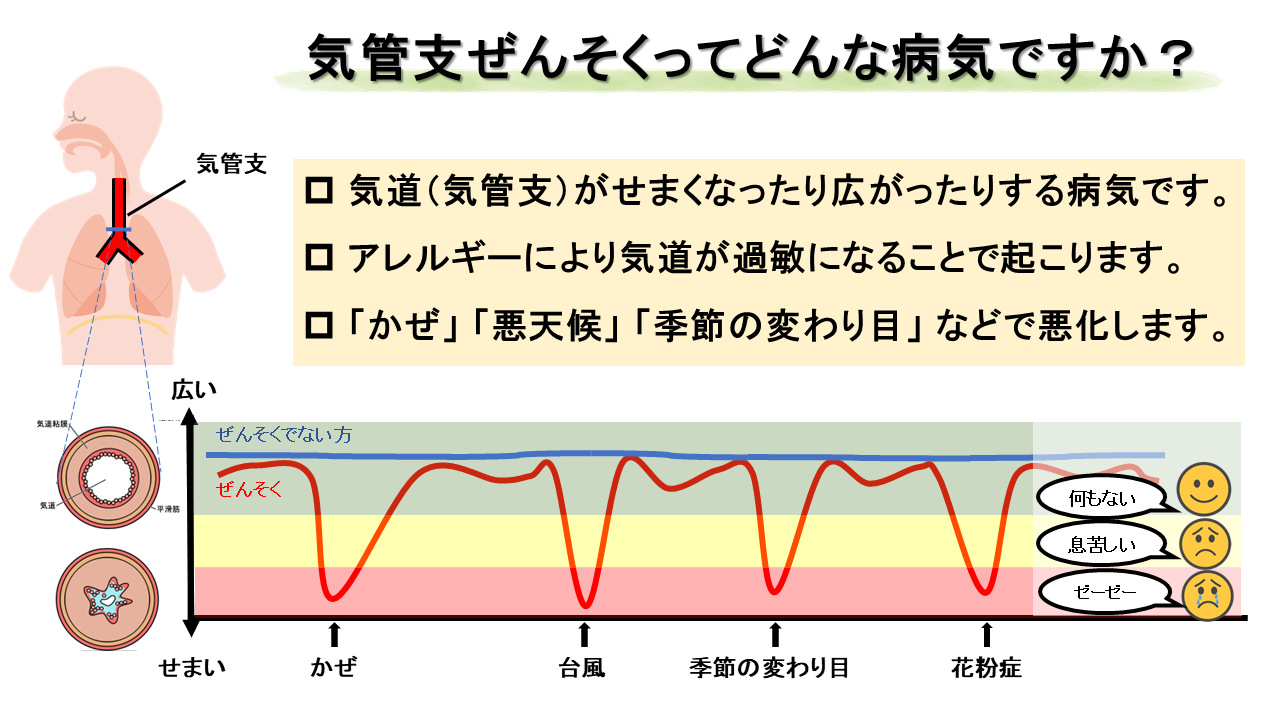

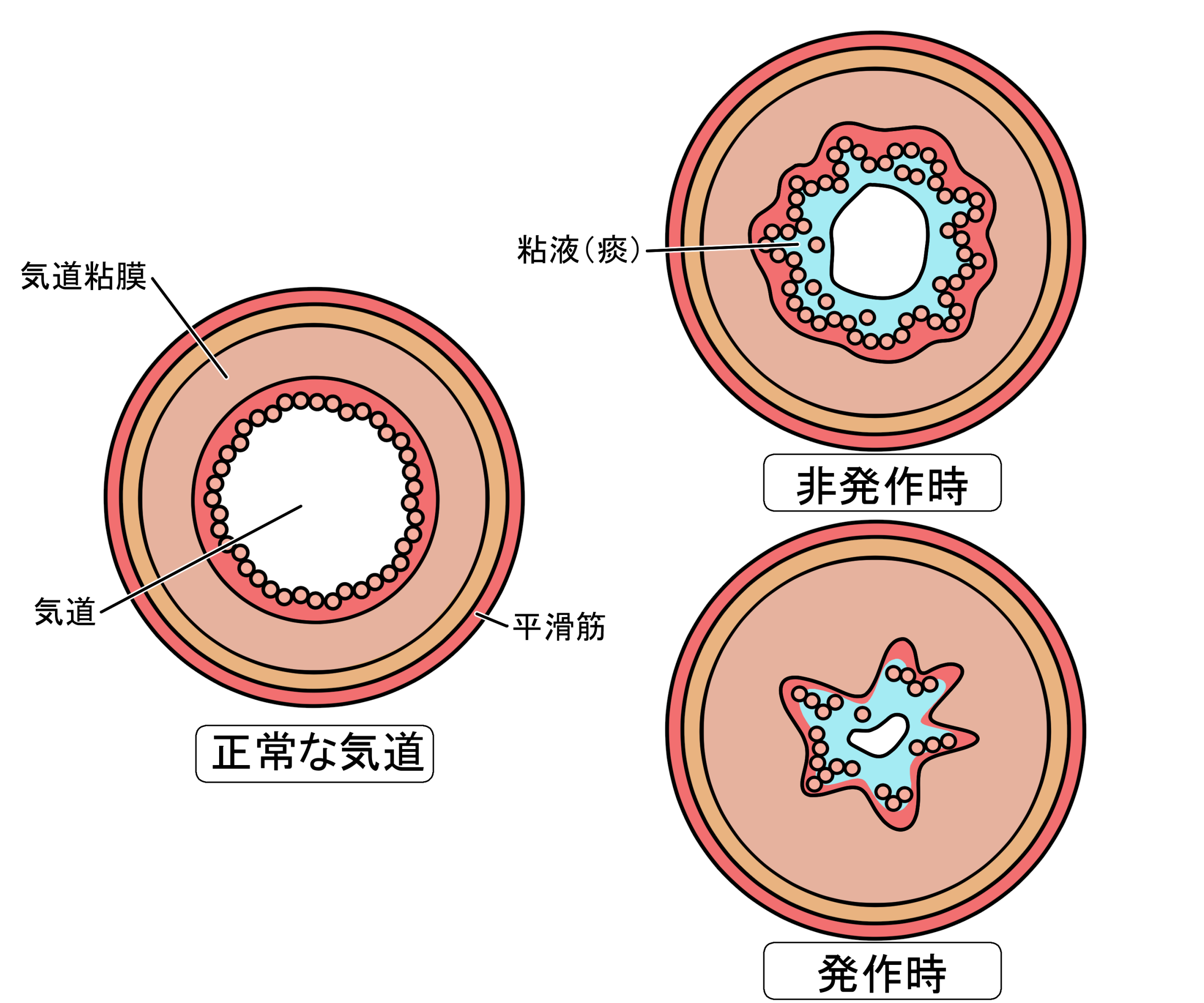

気管支喘息(喘息:ぜんそく)とは呼吸の通り道である気道(気管、気管支)にアレルギーによる炎症が起こり、気管支が過敏になることで、「かぜ」「季節の変わり目」「寒暖差」などの刺激に対し、気管支がせまくなり、咳や痰が出る病気です。日本のぜんそく患者数はおおよそ約1000万人(有病率8%)、医療機関に受療している患者数は約100万人と言われています(1-3)。時間の経過とともに改善と悪化を繰り返すことが特徴で症状がある時も全くない時もあります。夜間から早朝にかけて悪化することが多く、喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)、呼吸困難、咳・痰、喉や胸がつまったような症状が起こります。多くは風邪や天候の悪化、季節の変わり目などをきっかけに症状が悪化します(4-5)。

気管支喘息ってどんな病気?

- 気道(気管支)がせまくなったり広がったりする病気

- アレルギーにより気道が過敏になることで起こる

- 「かぜ」「悪天候」「季節の変わり目」などで悪化する

引用

1) World Health Organization.Asthma. http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/asthma [2022年4月アクセス]

2) 平成26年 厚生労働省人口動態統計

3) Chung KF,Wenzel SE,Brozek JL,et al:Eur Respir J 2014;43,343-373

4) 喘息診療実践ガイドライン2024

5) 喘息予防・管理ガイドライン2024

日本呼吸器学会:呼吸器の病気「気管支ぜんそく」

厚生労働省「成人喘息の疫学、診断、治療と保険指導、患者教育」

喘息の原因はアレルギー

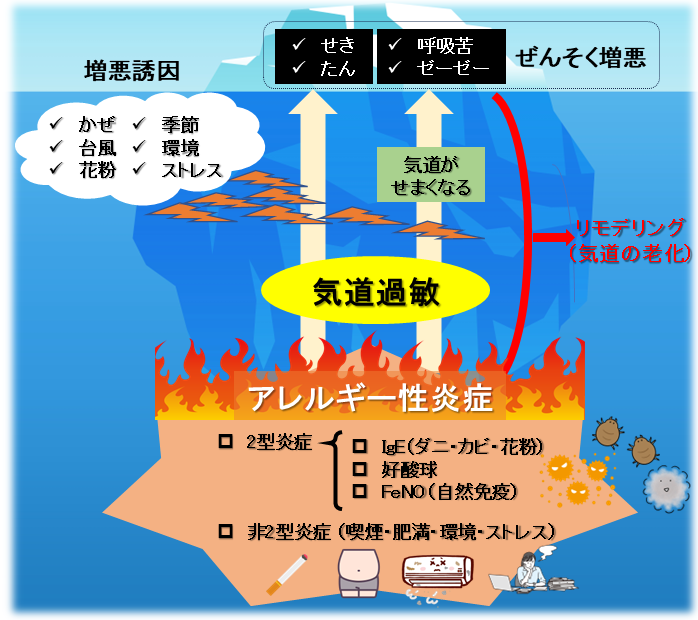

気管支喘息の原因は気管支に起こるアレルギーです。アレルギーとは異物を体の外に追い出すための過剰な防衛反応のことです。例えば「ほこり」「ダニ」「花粉」「ペットの毛」などが原因として代表的です。喘息患者さんの気管支にアレルギーによる炎症が起こると、やけどの様にヒリヒリした状態(気道過敏)になります。気管支が過敏になっても普段は症状がありませんが、「かぜ」「天候の変化」などをきっかけに、突然気管支がせまくなり呼吸が苦しくなることがあります。これを「喘息増悪」といいます。

症状がなくても気管支喘息は水面下で存在する

- アレルギーとは異物を体の外に追い出すための過剰な防衛反応

- アレルギー性炎症が気管支(気道)に起こりヒリヒリした状態(気道過敏)

- 気道過敏になっても普段は症状はないが、「かぜ」や「天候」などをきかっけに、気管支がせまくなり苦しくなることがあり、「喘息増悪」という

喘息の症状

気管支喘息の症状には様々なものがあります。一般的にみられる喘息症状と、一見すると分かりにく喘息症状に分けてまとめました。下記に当てはまるような症状がある場合は喘息の可能性がありますので、お困りの方は呼吸器内科に受診してみましょう。

一般的な喘息症状

-

- 喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)

- 咳が出る

- 痰が出る

- 呼吸が苦しい

- 息切れがする

- 胸が重たい(胸部圧迫感)

- のどがつまる

- のどがイガイガする

- 深呼吸できない

分かりにくい喘息症状

-

- 気道過敏性亢進による症状

「以下のような刺激で咳が出る」

- 冷たい空気

- 悪天候(雨、台風など)

- 砂ぼこり、黄砂

- タバコや線香の煙、香水

- 運動刺激(走ったとき)

- 疲労、ストレス、睡眠不足

- 湯気を吸った時、入浴時など - 風邪をひきやすい

- 咳で夜に目が覚める

- 気道過敏性亢進による症状

喘息予防・管理ガイドライン2024

喘息の診断

気管支喘息の診断ですが、実は明確な診断基準というものがありません。「喘息以外の病気の除外」「喘息診断の目安に基づく喘息らしさの確認」「治療再現性(吸入薬などにより治療が奏功すること)」の3つを丁寧に行い診断を行っているのです。診断方法としては、問診や身体所見に基づく「臨床所見」と、呼吸機能や気道アレルギーの評価を含む「検査」の2つに分けられます。また、喘息は時間経過とともに病状が変動することが特徴です。そのため、診察時点の患者さんの状態だけで判断するとぜんそくを見落としてしまうことがあります。過去に喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)があった、小児喘息の既往がある、風邪を引いた後に咳が長引く、呼吸が苦しかったことがあるなど、患者さんからの問診で得られる情報もぜんそくを正しく診断するためにとても大切なものです。一方、成人喘息は一度発症すると95%以上の患者さんでは生涯根治しないと報告されています。また一旦ぜんそくと診断されると「保険への加入時」「造影剤の使用」「全身麻酔」「ワクチン接種」などでは必ず「喘息かどうか」を申告することになり「喘息診断」はその患者さんにとって生涯に関わる重要な問題ともいえます。この観点から当院では「臨床所見」「検査」「治療再現性」の3つを必ず確認し、喘息の診断を慎重に行うように心がけています。

喘息診断の目安*

1.発作性の呼吸困難、喘鳴、胸苦しさ、咳(夜間、早朝に出現しやすい)の反復

2.変動性・可逆性の気流制限

3.気道過敏性の亢進

4.気道炎症の存在

5.アトピー素因

6.他疾患の除外

*喘息予防・管理ガイドライン2024

日本呼吸器学会:呼吸器の病気「気管支ぜんそく」

厚生労働省「成人喘息の疫学、診断、治療と保険指導、患者教育」

日本喘息学会「喘息診療実践ガイドライン」

喘息の問診

喘息診療実践ガイドラインでは、喘息を疑う患者さんに対する問診において、大項目として、喘鳴、咳嗽(せき)、喀痰(たん)、胸苦しさ、胸痛があることに加え、小項目(15項目)のうちいずれか1つ以上あれば喘息を疑うとしています。過去の吸入薬に対する反応性治療や診断の既往があること、日内変動(夜間に悪化すること)や季節性の変動など気道過敏性を疑うこと、アトピー素因(アレルギー体質や家族歴)の有無に至るまで幅広く聴取することがポイントです。

喘息診療実践ガイドラインでは、喘息を疑う患者さんに対する問診において、大項目として、喘鳴、咳嗽(せき)、喀痰(たん)、胸苦しさ、胸痛があることに加え、小項目(15項目)のうちいずれか1つ以上あれば喘息を疑うとしています。過去の吸入薬に対する反応性治療や診断の既往があること、日内変動(夜間に悪化すること)や季節性の変動など気道過敏性を疑うこと、アトピー素因(アレルギー体質や家族歴)の有無に至るまで幅広く聴取することがポイントです。

喘息を疑う患者に対する問診チェックリスト

大項目1つに加え、小項目のうち1つ以上あれば喘息を疑う

大項目

喘息を疑う症状(喘鳴、咳嗽、喀痰、息苦しさ、胸痛)がある

小項目(症状)

- ステロイドを含む吸入薬もしくは経口ステロイド薬で呼吸症状が改善したことがある

- 喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)を感じたことがある

- 3週間以上持続する咳嗽を経験したことがある

- 夜間を中心とした咳嗽を経験したことがある

- 息苦しい感じを伴う咳嗽を経験したことがある

- 症状は日内変動がある

- 症状は季節性に変化する

- 症状は香水や線香などの香りで誘発される

症状(背景)

- 喘息を指摘されたことがある(小児喘息も含む)

- 両親もしくはきょうだいに喘息がいる

- 好酸球性副鼻腔炎がある

- アレルギー性鼻炎がある

- ペットを飼い始めて1年以内である

- 末梢血好酸球が300/μl以上

- アレルギー検査(血液もしくは皮膚検査)にてダニ, 真菌, 動物に陽性を示す

喘息の聴診

胸部の聴診で、息を吐いた時にゼーゼー、ヒューヒュー(喘鳴・Wheeze)を聴取することが特徴です。普通に呼吸していると喘鳴は聴こえないこともあるため、診察時は強制呼出(思いっきり息を吸って一気に吐く)による聴診を行います。症状が悪化し重症化すると、息を吸った時にも肺雑音が出現することがあり「ゴロゴロ音(crackles)」や低調ないびき音(グーグー音(rhonchi)が聞こえることがあります。さらに重症化すると空気が入らなくなるため、肺雑音消失してしまうこと(サイレントチェスト)があります。

胸部の聴診で、息を吐いた時にゼーゼー、ヒューヒュー(喘鳴・Wheeze)を聴取することが特徴です。普通に呼吸していると喘鳴は聴こえないこともあるため、診察時は強制呼出(思いっきり息を吸って一気に吐く)による聴診を行います。症状が悪化し重症化すると、息を吸った時にも肺雑音が出現することがあり「ゴロゴロ音(crackles)」や低調ないびき音(グーグー音(rhonchi)が聞こえることがあります。さらに重症化すると空気が入らなくなるため、肺雑音消失してしまうこと(サイレントチェスト)があります。

| 肺雑音 | 読み方 | タイミング | 音の特徴 | 臨床的意義 |

|---|---|---|---|---|

| Wheeze | ウィーズ | 呼気 | 「ゼーゼー」 「ヒューヒュー」 |

典型的な喘息増悪時に聴取し、軽症~中等症でよく聴こえる |

| Crackles | クラックル | 吸気 | 「ゴロゴロ」 | 重症時に出現し、肺炎や心不全との鑑別が必要となる |

| Rhonchi | ロンカイ | 吸気・呼気 | 「グーグー」 「ゴロゴロ」 |

分泌物が多い時に出現し、中等度以上の喘息増悪で聴かれる |

| Silent Chest | サイレントチェスト |

消失 | 聴こえない | 最重症のサイン、空気が入らない危険な状態 |

喘息の検査

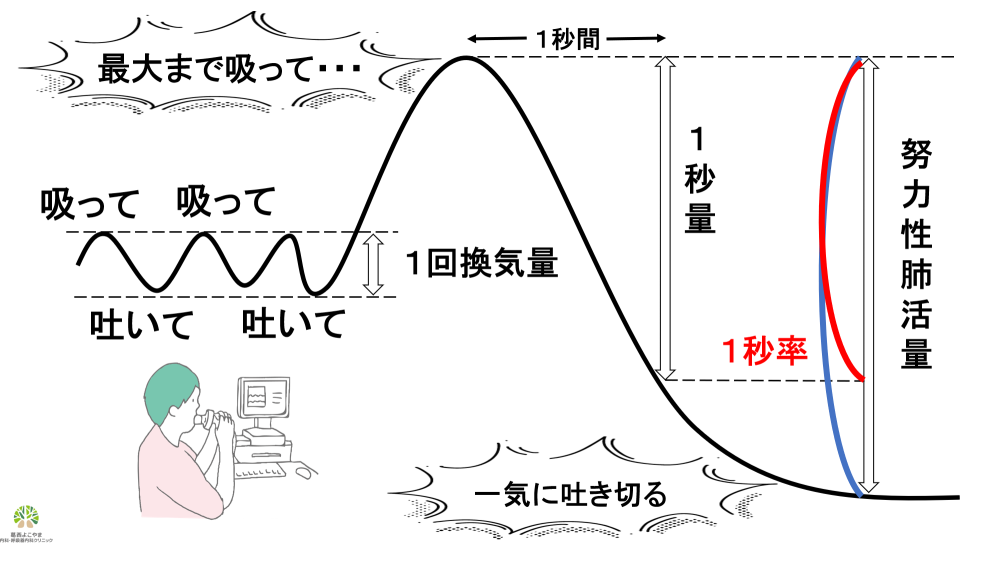

呼吸機能検査

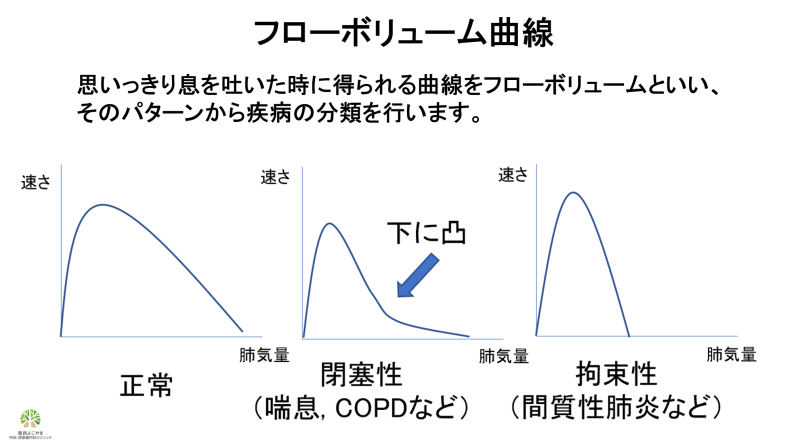

呼吸機能検査とは、息を吸ったり吐いたりして肺の機能を調べる検査です。主に「安静呼吸」と「努力呼吸」の2つをみる検査が行われます。呼吸機能検査の主な評価項目は下記の通りです。このうち喘息の診断に重要なのは「1秒率」です。肺の大きさ(肺活量)には個人差がありますので、ご自身の肺の大きさ(努力肺活量)に対し、どれだけ気管支が狭いか(1秒量)を表す指標が1秒率です。1秒率が70%を下回ると「閉塞性障害」つまり、病的に気管支がせまい状態と判断されます。既に喘息と診断されている患者さんでは、治療前後で「1秒量」の変化を見ることで、気管支がきちんと広がっているかどうかを確認することが出来ます。また思いっきり息を吐いた時に得られる曲線をフローボリューム曲線といいます。喘息ではフローボリューム曲線が下に凸(へこむ)ことが特徴です。

呼吸機能検査の主な評価項目

| 項目名 | 読み方 | 意味・何を見ているか | 主な目的 |

|---|---|---|---|

| 肺活量(VC) | はいかつりょう | ゆっくり大きく息を吸って吐いた時に測定する肺の大きさ | 肺の大きさを調べる |

| 努力性肺活量(FVC) | どりょくせいはいかつりょう | 思いっきり息を吸って一気に吐いた時に測定する肺の大きさ | 肺の大きさを調べる |

| 1秒量(FEV1) | いちびょうりょう | 思いっきり吐いた時、最初の1秒間で出せる息の量 | 気管支のせまさを調べる |

|

1秒率(FEV1/FVC) |

いちびょうりつ | 肺の大きさに対してどのくらい早く息が吐けるかの割合 | 閉塞性障害(喘息やCOPD)の判定 |

気道抵抗性試験

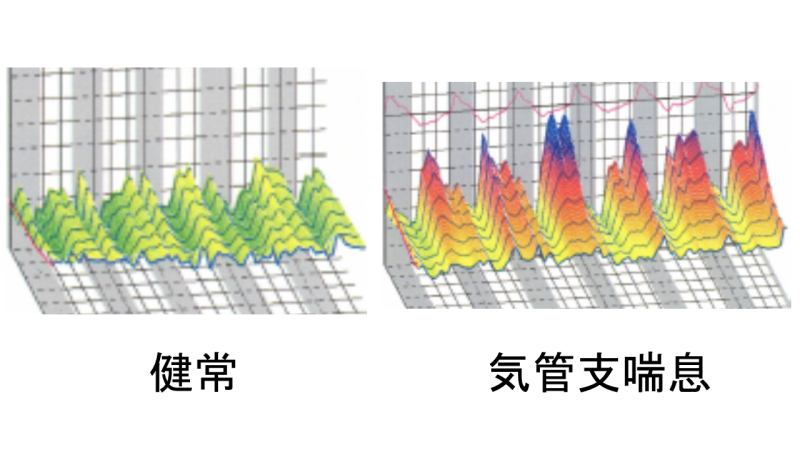

気道抵抗性試験(モストグラフ)は、「気管支の抵抗=せまさ」をみる検査です。気管支がせまいと山が高く赤~黒に表示され、気管支が広いと平らで緑~青に表示されます。20~30秒間の間通常通り呼吸を繰り返すだけでよい簡単な検査ですので、大人はもちろん、5~6才のお子さんから行うことが出来ます。気道抵抗性試験は「長引く咳」や「喘鳴」「呼吸苦」など喘息を疑う症状がある時に行い、気管支喘息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の可能性を探るために行います。

呼気NO検査

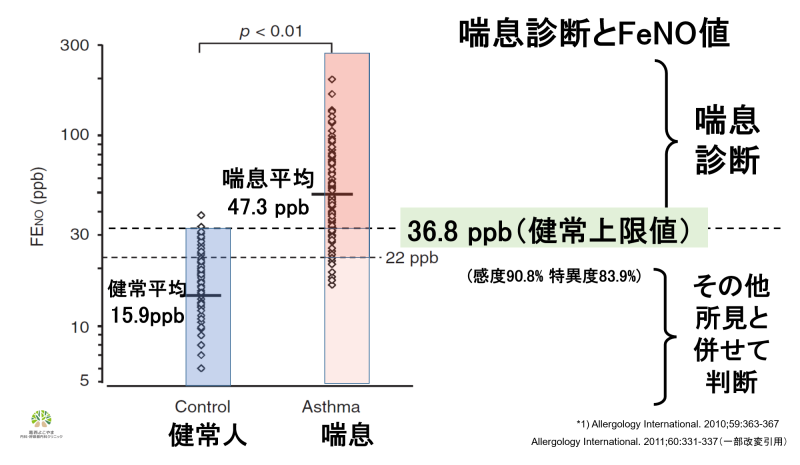

呼気NO(FeNO)検査は、気道中のアレルギーを見る検査で、喘息や咳喘息の診断だけでなく、既に喘息と診断された方の炎症コントロールをみる指標としても有用です。検査は10秒間一定の速度で息を吐くことで測定します。呼気一酸化窒素(FeNO)値の大まかな目安は下記の通りです。(好酸球型)喘息の診断には「22 ppb(特異度84%)」「37 ppb(特異度99%)」を超えていることが目安となります。診断時のFeNO値が高値である場合、治療反応性に値は改善するため、治療指標の判断としても有用です。本邦の健常人での呼気NO検査の上限値は37 ppbと報告されていることから、喘息を疑う症状があり呼気NO検査が37ppbを超えていれば喘息と診断可能です。一方、呼気NO検査が37ppbを下回っている場合は、喘息を疑う症状(喘鳴)や過去の喘息症状の既往、呼吸機能検査やピークフローを加味して、総合的な判断が必要になります。

| FeNO | 低値 | 中等度 | 高値 |

|---|---|---|---|

| 小児 | 〜20 ppb | 20〜35 ppb | 35〜 ppb |

| 成人 | 〜25 ppb | 25〜50 ppb | 50〜 ppb |

| 好酸球性炎症 | 低い | 存在する | 著しい |

引用:アメリカ胸部疾患学会ステートメント

| 分類 | FeNO値(ppb) | 説明 |

|---|---|---|

| 健常人平均 | 15.9 | 正常なFeNO値の平均 |

| 診断の目安 | 22以上 | 喘息症状があれば、感度90.8%/特異度83.9%で喘息と診断 |

| 健常上限値 | 36.8 | 喘息症状があれば、喘息と診断 |

| 喘息の平均 | 47.3 | 喘息患者に多く見られるFeNO値 |

Allergology International. 2010;59:363–367

Allergology International. 2011;60:331–337

ピークフローメーター

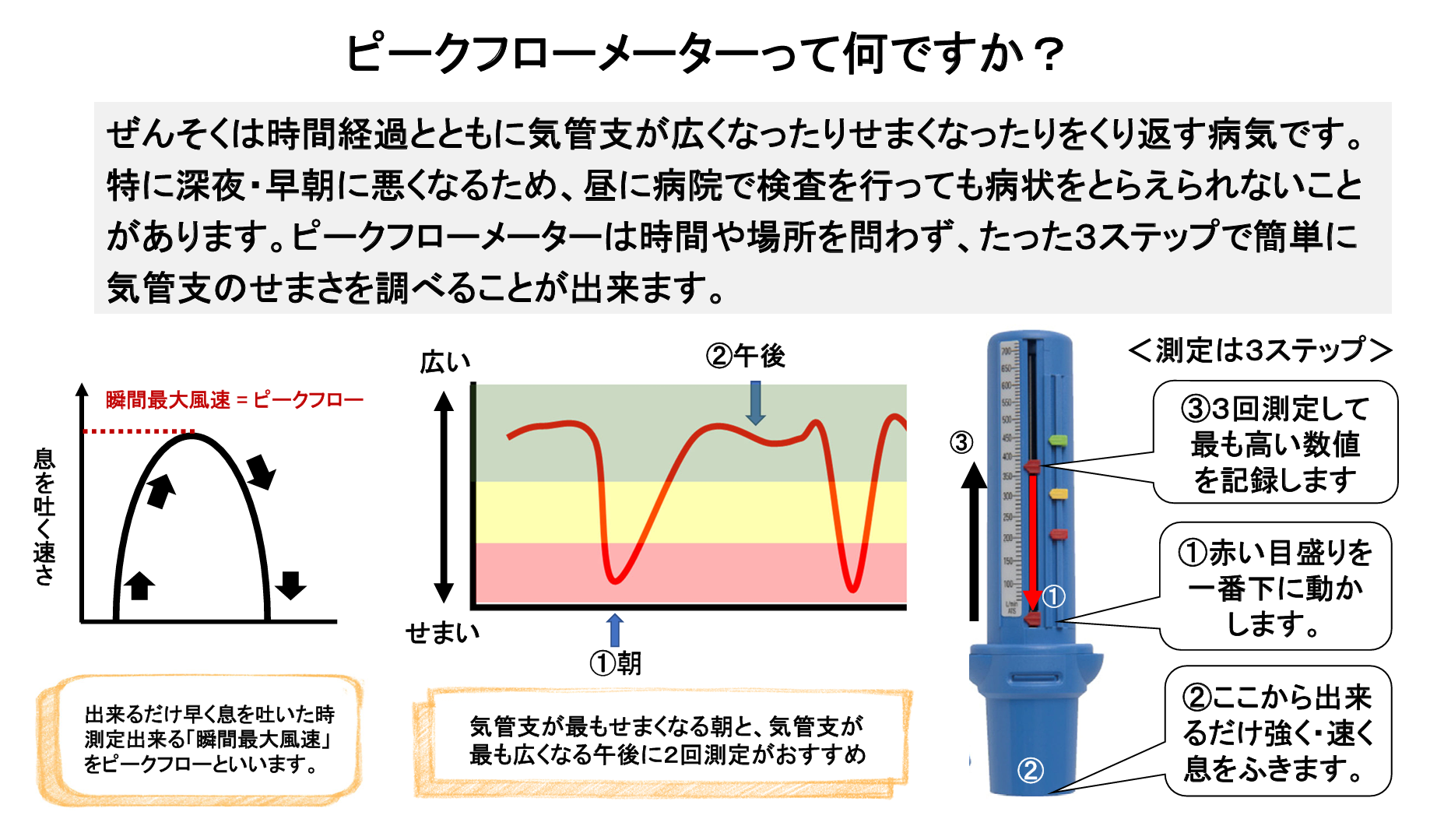

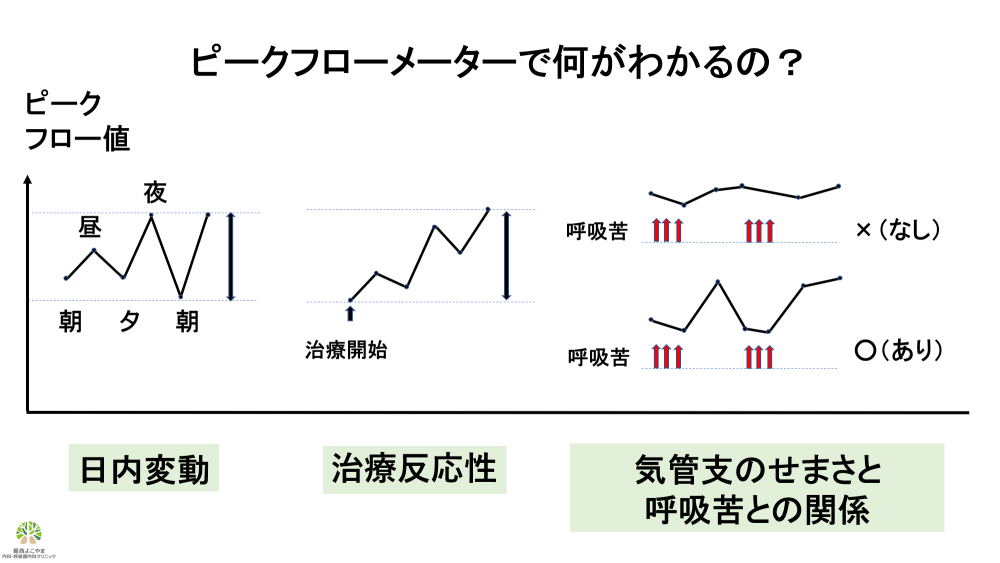

ピークフローメーターは、患者さんがご自宅で肺機能を簡便に測定出来る医療機器です。息をどれだけ早く吐き出せるかを見る検査で「瞬間最大風速」を見ていると考えると分かりやすいかもしれません。肺機能検査で測定される「1秒量」と相関しており、患者さんの気管支のせまさを表しています。患者さん自身で病状を客観的に判断出来るツールとして有用です。ピークフローメーターでは1日のうちの気道のせまさの変化(日内変動)や治療反応性、呼吸苦と気道のせまさとの関連を見ることができます。肺機能検査は病院でしか行うことが出来ないため、時間経過や自宅での気道の状態を評価出来る点が優れています。喘息は普段は調子が良くても、かぜや天候の変化などコンディション不良時に悪化することがある病気です。そのため、喘息治療薬を減量出来るかどうかは、調子が良い時に判断するのではなく、調子が悪い時の状態にあわせて判断する必要があります。普段から週数回はピークフロー値を測定し、コンディション不良時の状態を見ながら薬を調節していくとよいでしょう。

ピークフローメーターは、患者さんがご自宅で肺機能を簡便に測定出来る医療機器です。息をどれだけ早く吐き出せるかを見る検査で「瞬間最大風速」を見ていると考えると分かりやすいかもしれません。肺機能検査で測定される「1秒量」と相関しており、患者さんの気管支のせまさを表しています。患者さん自身で病状を客観的に判断出来るツールとして有用です。ピークフローメーターでは1日のうちの気道のせまさの変化(日内変動)や治療反応性、呼吸苦と気道のせまさとの関連を見ることができます。肺機能検査は病院でしか行うことが出来ないため、時間経過や自宅での気道の状態を評価出来る点が優れています。喘息は普段は調子が良くても、かぜや天候の変化などコンディション不良時に悪化することがある病気です。そのため、喘息治療薬を減量出来るかどうかは、調子が良い時に判断するのではなく、調子が悪い時の状態にあわせて判断する必要があります。普段から週数回はピークフロー値を測定し、コンディション不良時の状態を見ながら薬を調節していくとよいでしょう。

ピークフローメーターの特徴

- 測定がとても簡単である

- 夜や朝方など、いつでも検査できる

- 調子が悪いときも、いつでも検査できる

- 自宅や職場など場所を選ばないで、いつでも検査出来る

- 日内変動は気道過敏を表しており、肺機能検査では評価出来ない項目である

- 治療反応性を経時的に見ることが出来る唯一の医療機器である

アレルギー検査(血液検査)

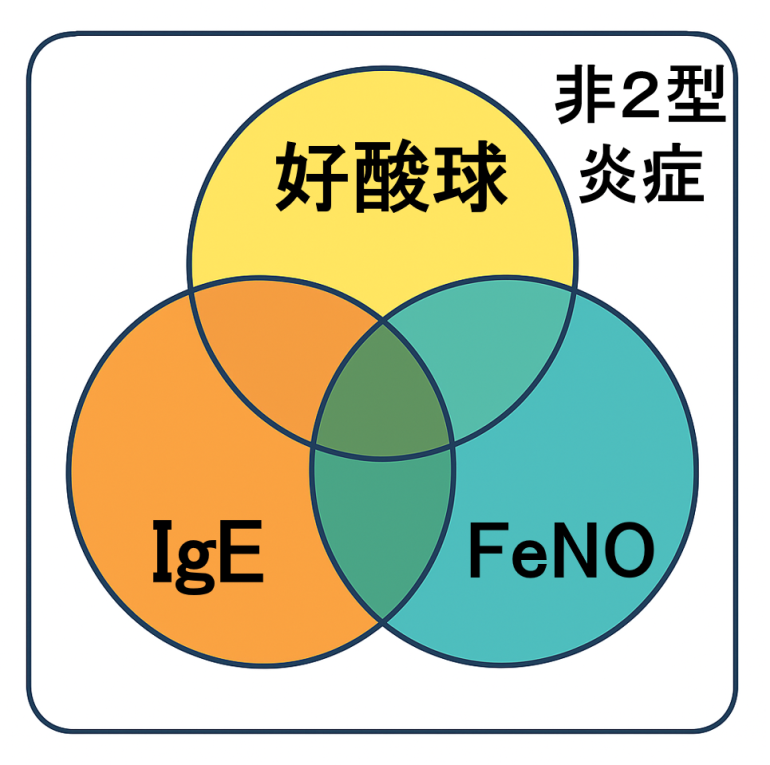

気管支喘息の原因はアレルギーですが、現在調べることが出来る主なアレルギー検査には「特異的IgE抗体」「末梢血好酸球」「呼気NO検査」の3つがあります。これらは単独もしくは重複して存在することが多いですが、全て陰性の喘息患者さんも存在しこれを「非2型炎症」といいます。つまりアレルギー検査が全て陰性であること=アレルギーがないという意味ではないのです。「好酸球」は健常な方でも存在しますが、300個/μlを超えると高いと考えられます。「IgE」は主に空気中に飛散し吸い込むことでアレルギーの原因となる「吸入抗原」を調べます。吸入抗原には「季節性」と「通年性」があります。検査項目には限りがあるため、重要なもの、頻度が高いものを中心に検査を行うと良いでしょう。

気管支喘息の原因はアレルギーですが、現在調べることが出来る主なアレルギー検査には「特異的IgE抗体」「末梢血好酸球」「呼気NO検査」の3つがあります。これらは単独もしくは重複して存在することが多いですが、全て陰性の喘息患者さんも存在しこれを「非2型炎症」といいます。つまりアレルギー検査が全て陰性であること=アレルギーがないという意味ではないのです。「好酸球」は健常な方でも存在しますが、300個/μlを超えると高いと考えられます。「IgE」は主に空気中に飛散し吸い込むことでアレルギーの原因となる「吸入抗原」を調べます。吸入抗原には「季節性」と「通年性」があります。検査項目には限りがあるため、重要なもの、頻度が高いものを中心に検査を行うと良いでしょう。

当院で行っている吸入アレルゲン検査

| 通年性抗原(1年中) | 季節性抗原 |

|---|---|

| ダニ | スギ |

| イヌ | ヒノキ |

| ネコ | ハンノキ |

| カビ | イネ科 雑草 |

| マルチアレルゲン | キク科 雑草/マルチアレルゲン |

| 総IgE値 | |

| 末梢血分画(好酸球) | |

※検査代の目安:約4,300円(3割負担)

通年性アレルゲン(1年を通して散布)

ダニ、ハウスダスト、イヌ、ネコ、ガ、ゴキブリ、カビ(ペニシリウム、クラドスポリウム、アスペルギルス、アルテルナリア、カンジダ、マラセチア)

季節性アレルゲン(季節性に散布)

スギ、ヒノキ、ハンノキ、カナムグラ、イネ科(カモガヤ、ハルガヤ、オオアワガエリ、ギョウシバ、アシ)キク科(ブタクサ、ヨモギ、フランス菊、タンポポ、アキノキリンソウ)

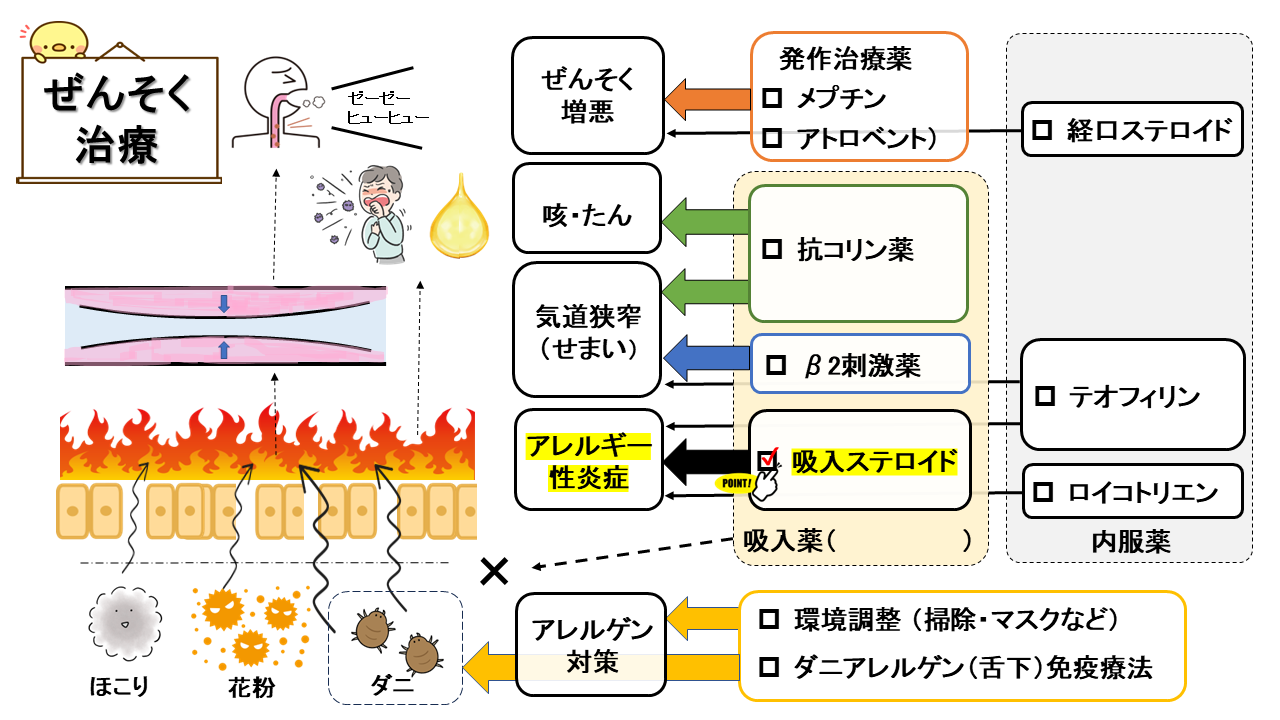

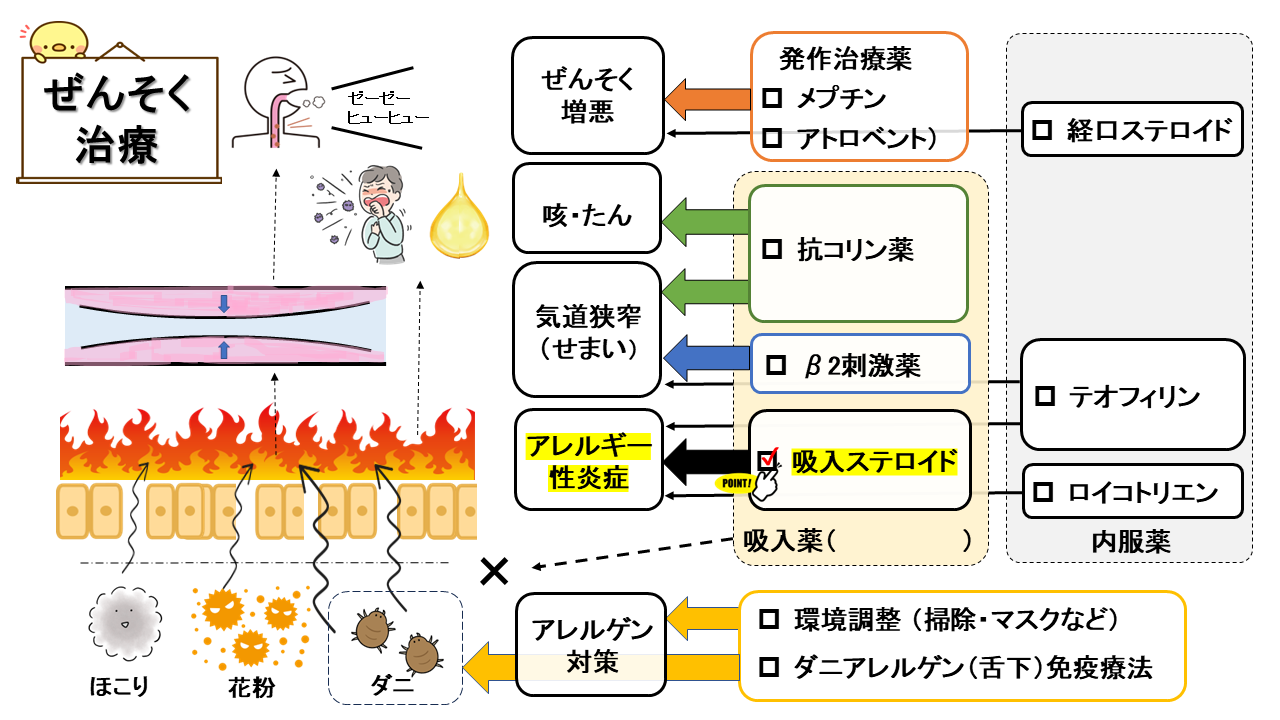

喘息の治療

気管支喘息はアレルギー性の炎症により気管支が過敏となることが原因で起こり、様々な刺激により気管支がせまくなったり、咳やたんが出る病気です。そのため普段は症状がなくても症状が突然出ることがあり、これを喘息の増悪(発作)といいます。患者さんの多くは増悪が起こり症状を治すために医療機関を受診されます。それでは喘息の症状をとるために気管支を広げる薬(気管支拡張薬)を使用したり、咳や痰を抑える薬(せき止めや去痰薬)を使用するのがよいのでしょうか?喘息治療の基本はアレルギーの炎症を抑える吸入ステロイド治療です。原因そのものであるアレルギー性の炎症をとるために吸入ステロイドによる治療を行い、気管支がせまいときは気管支拡張薬、さらに咳や痰がひどく効果が不十分な場合は抗コリン薬を併用します。また喘息増悪が起こった時にはすぐに気管支を広げることが出来る吸入薬(発作止め)、例えば夜間眠れないなど喘息症状がひどいときにはステロイドの内服治療も行われます。これらの治療薬はアレルギーの炎症を抑え、気管支を広げることにより喘息症状を改善する効果はありますが、アレルギーの体質そのものを変えるわけではないことに注意が必要です。アレルギーの体質そのものを変える治療としてはダニアレルゲンに対する舌下免疫療法などがあります。

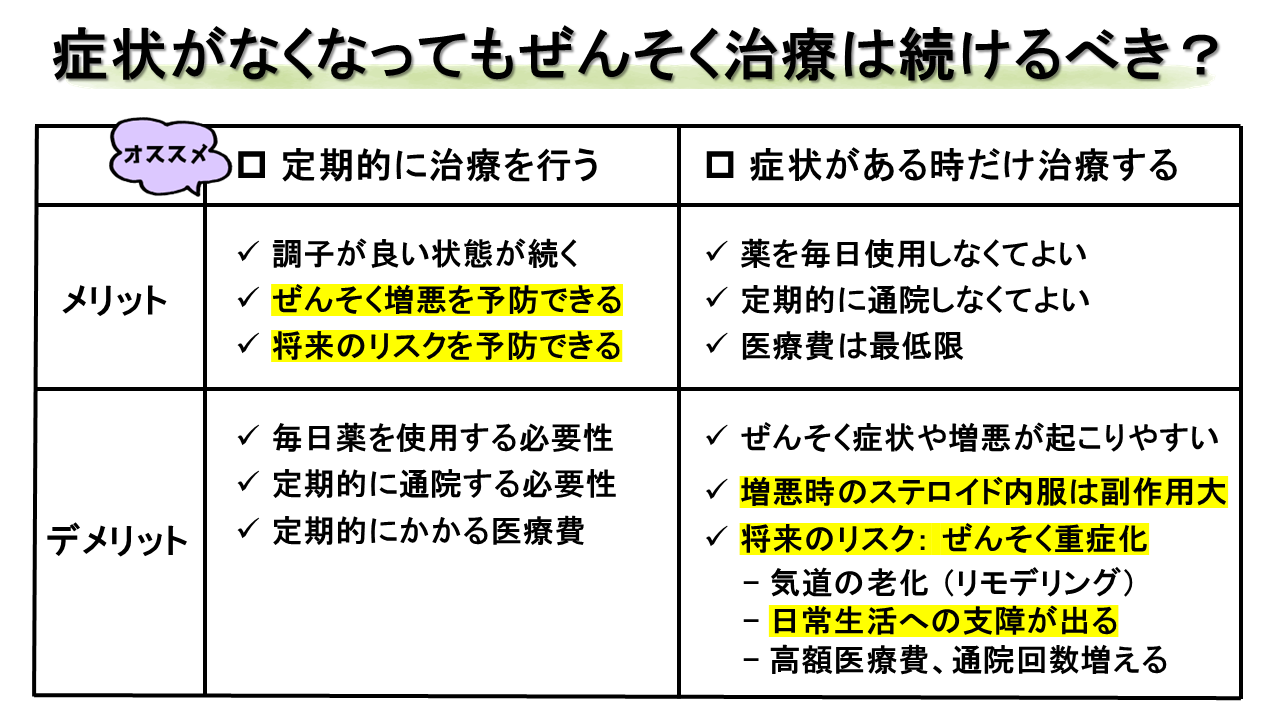

症状がなくなっても喘息治療は続けるべき?

吸入薬による喘息治療を行うと喘息症状が良くなります。それでは症状がなくなった後、喘息治療はどうするべきなのでしょうか?喘息の原因そのものであるアレルギー体質自体は変わっていないため、治療自体を止めてしまうと風邪などをきっかけに再び喘息増悪が起こってしまうと考えられます。そうなると治療選択肢としては大きく分けて2つ考えられます。「定期的に喘息治療を行う」か「症状がある時だけ喘息治療する」か。それぞれの治療選択肢のメリット・デメリットを比較してみましょう。定期的に喘息治療を行うことのメリットは①喘息の調子が良い状態が続くこと、②喘息増悪を予防出来ること、③将来のリスクを予防出来ること。デメリットは①毎日薬を使用する必要性があること、②定期的に通院する必要性があること、③定期的に医療費がかかるです。症状がある時だけ治療することのメリットは①薬を毎日使用しなくてよいこと、②定期的に通院しなくてよいこと、③医療費は最低限で済むこと。デメリットは①喘息症状や喘息増悪が起こりやすいこと、②喘息増悪時に処方されるステロイド内服は副作用が大きいこと、③将来のリスクとして喘息の重症化を起こすことがあること、それにより日常生活に支障が出たり、通院回数が増えたり、時に高額な治療(生物学的製剤)を必要とする可能性があることです。この2つの治療選択肢の違いは、生涯お付き合いする必要がある喘息という病気に対し「どれくらいの期間で治療方法を考えるか?」という時間に対する考え方の違いとも言えます。数年以内であれば症状がある時だけの治療でも問題ありませんが、10年~20年で考えると将来の喘息重症化のリスクが問題になるためです。

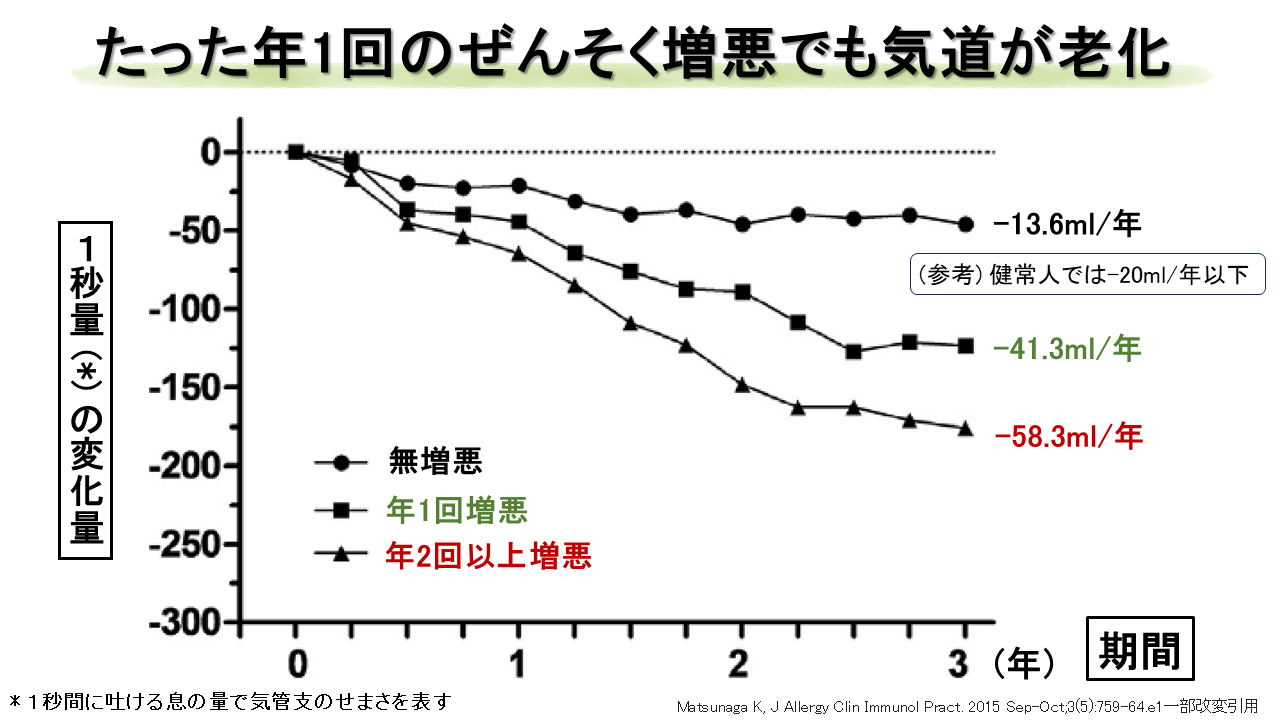

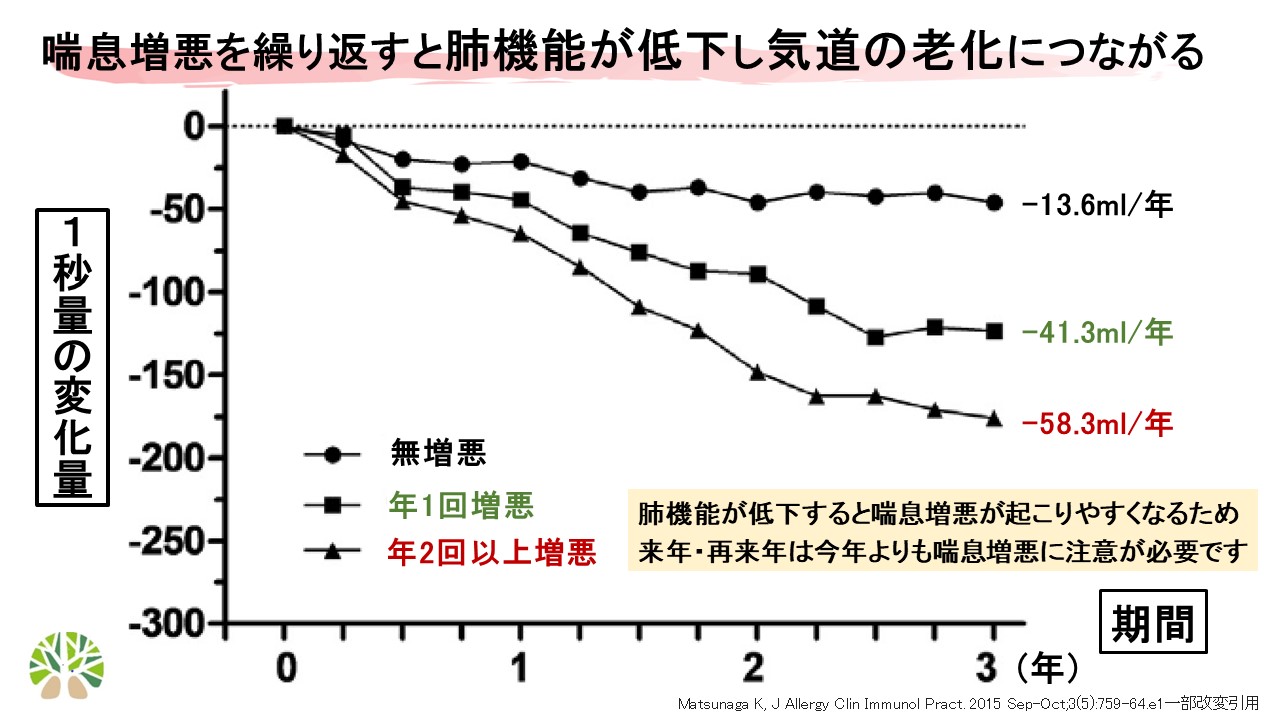

喘息治療における将来のリスクとは

気管支喘息治療における将来のリスクについて考えてみます。「3年間のあいだ喘息増悪を起こさなかった喘息患者さん」と比較し、「年1回もしくは年2回以上喘息増悪を起こした喘息患者さん」では、経年的な肺機能(1秒量:1秒間の間に吐ける息の量)の低下が認められたことが報告されています。(Matsunaga K, J Allergy Clin Immunol Pract. 2015 Sep-Oct;3(5):759-64.e1) この報告では、3年間のあいだ喘息増悪がなかった群では、1秒量が「-13.6ml/年」低下していました。健常な方でも1年あたり「-20ml程度」1秒量が低下することが知られており、これは健常な老化の範囲と考えられます。一方、年1回の喘息増悪群では1秒量が「-41.3ml/年」、年2回以上の喘息増悪群では「-58.3ml/年」と、健常な方と比較して大幅に低下が見られています。さらに喘息増悪を来した群では1秒量が一度低下すると、増悪を起こしていない方と同じ状態には戻っていないことから、気管支に不可逆的な変化である「病的な老化」が起こったと考えることが出来ます。成人の1秒量は年齢や性別や体格によっても異なりますが、2000-4000ml程度です。例えば3年間のあいだ、1年あたり40-50ml程度の1秒量の低下が起こったとしても-120~150ml(3-5%)程度の肺機能低下に留まります。しかし10年~20年続いた場合は肺機能低下の割合が大きくなってしまうため、将来の喘息重症化のリスクとなります。

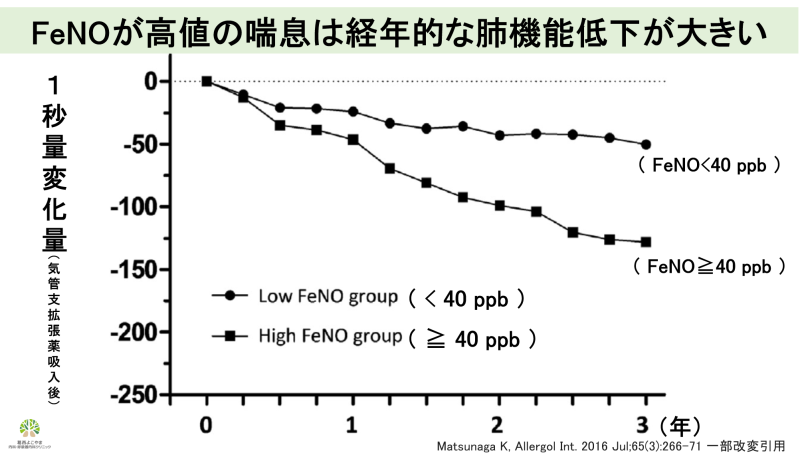

また気管支のアレルギー性炎症を表す指標として「呼気一酸化窒素(FeNO)」があります。健常な方では25ppb以下(平均15.9ppb)喘息の患者さんでも吸入ステロイドによる治療を行うと通常FeNOは低下します。FeNO値が高値(40ppb以上)の喘息患者さんでは低値(40ppb以下)の喘息患者さんと比較し経年的な1秒量の低下の割合が大きかったことが報告されています。(Matsunaga K, Allergol Int. 2016 Jul;65(3):266-71)気管支にアレルギー炎症が強く残存していることは経年的な肺機能低下につながり、将来の喘息重症化のリスクとなる可能性があります。

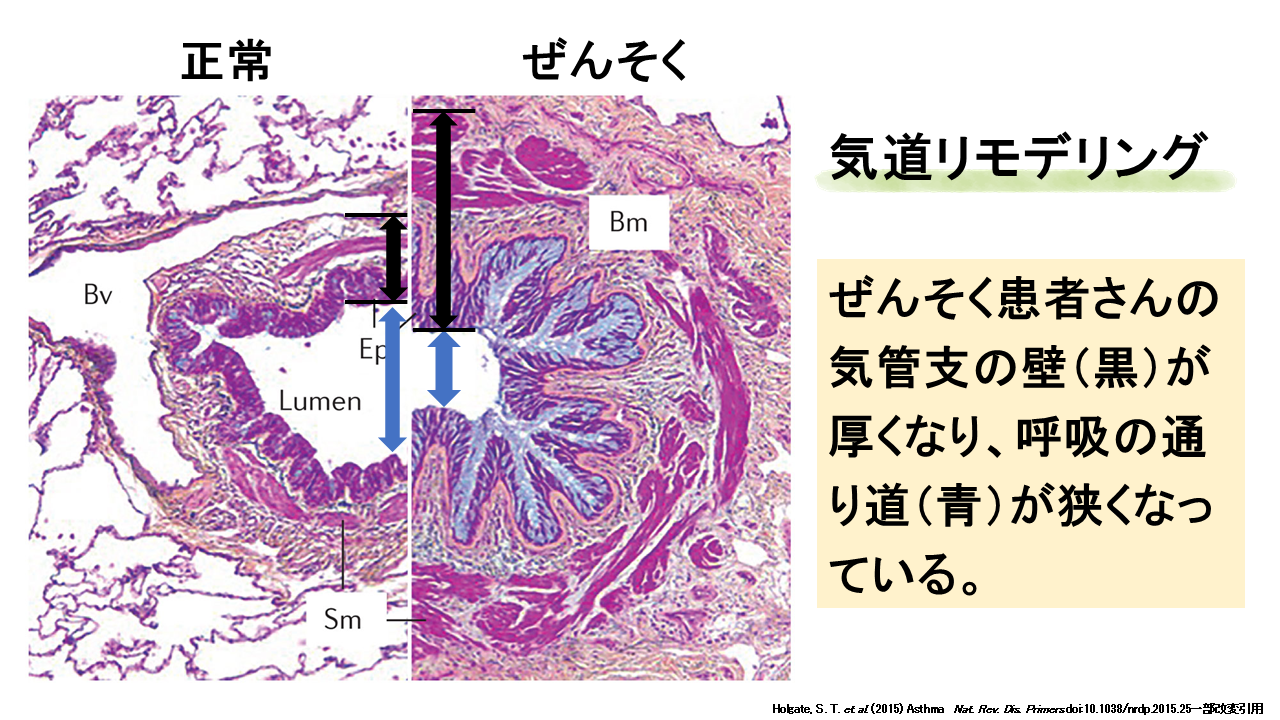

それでは経年的な肺機能低下を来す「気道の老化」とはどのような状態なのでしょうか?医学的にはこの様な状態を「気道リモデリング」といいます。気道リモデリングとは医学的には「気管支の壁が太く・硬く変化、気管支の平滑筋が増加、痰を産生する気道分泌腺が増加、外的な刺激に対し気道が過敏な状態」です。顕微鏡による気管支の写真を見てみましょう。(Holgate,S.Asthma Nat.Rev.Dis. Primers doi:10.1038/nrdp.2015.25)。左側が正常な方、右側が喘息で気道リモデリングを来している状態です。中心の空洞になっている部分が息の通り道です。正常な方と比べて気道リモデリングを来している喘息患者さんでは、気管支の壁が分厚く、気管支の筋肉が太く、痰を分泌させる細胞が多いことが分かります。気道リモデリングを来している喘息患者さんでは、気管支の径がとてもせまくなっており、これ以上広がらない状態になっているのが分かるかと思います。

それでは経年的な肺機能低下を来す「気道の老化」とはどのような状態なのでしょうか?医学的にはこの様な状態を「気道リモデリング」といいます。気道リモデリングとは医学的には「気管支の壁が太く・硬く変化、気管支の平滑筋が増加、痰を産生する気道分泌腺が増加、外的な刺激に対し気道が過敏な状態」です。顕微鏡による気管支の写真を見てみましょう。(Holgate,S.Asthma Nat.Rev.Dis. Primers doi:10.1038/nrdp.2015.25)。左側が正常な方、右側が喘息で気道リモデリングを来している状態です。中心の空洞になっている部分が息の通り道です。正常な方と比べて気道リモデリングを来している喘息患者さんでは、気管支の壁が分厚く、気管支の筋肉が太く、痰を分泌させる細胞が多いことが分かります。気道リモデリングを来している喘息患者さんでは、気管支の径がとてもせまくなっており、これ以上広がらない状態になっているのが分かるかと思います。

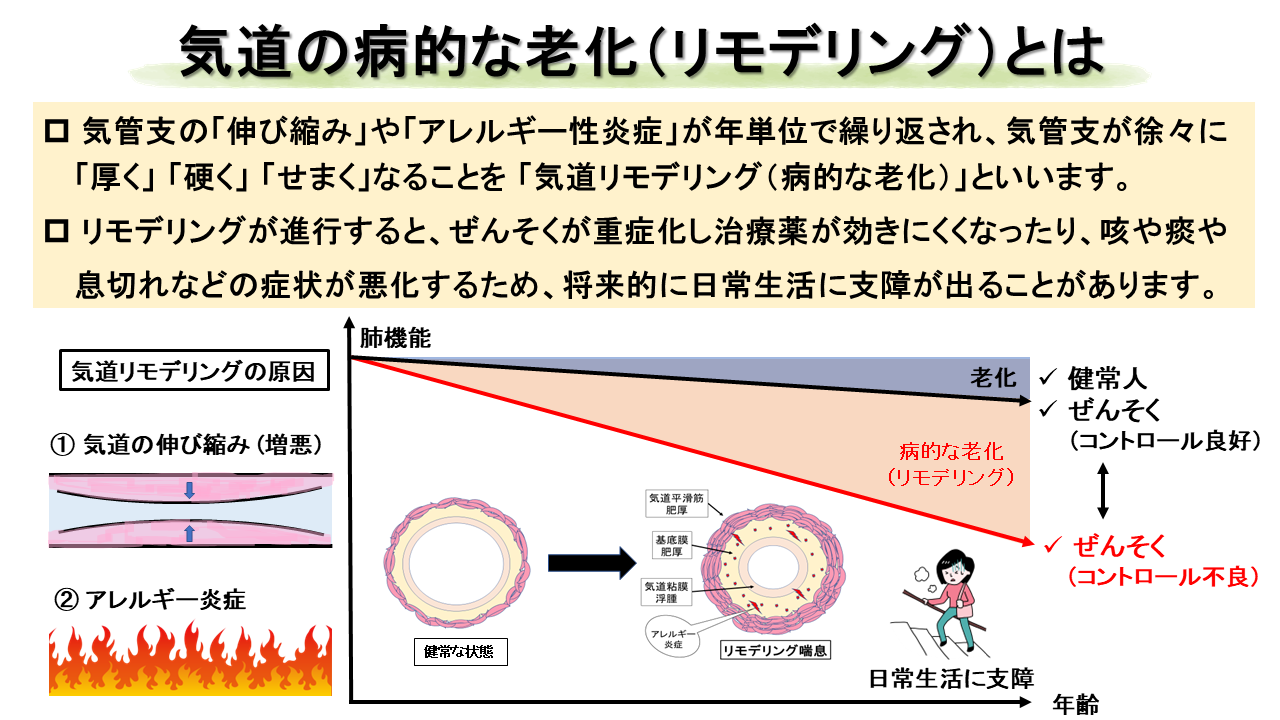

喘息治療における将来のリスクについてまとめます。「喘息増悪(気管支の伸び縮み)」や「アレルギー性炎症」が年単位で繰り返され、気管支の壁が徐々に「厚く」「固く」「せまく」なることを「気道リモデリング」といいます。気道リモデリングが進行すると、ぜんそくが重症化し治療が効きにくくなったり、咳・痰・息切れなどの症状が悪化します。さらに外的な刺激に対し過敏な状態である気道過敏性が亢進するため、喘息の増悪が起こりやすくなります。喘息はアレルギー体質により起こる病気であり、残念ながら成人で発症すると自然治癒は期待しにくい病気です。喘息と10年~20年間つきあっていく上で、喘息治療をしっかり続けていくことは喘息の将来のリスクを予防することにつながります。

喘息治療における将来のリスクについてまとめます。「喘息増悪(気管支の伸び縮み)」や「アレルギー性炎症」が年単位で繰り返され、気管支の壁が徐々に「厚く」「固く」「せまく」なることを「気道リモデリング」といいます。気道リモデリングが進行すると、ぜんそくが重症化し治療が効きにくくなったり、咳・痰・息切れなどの症状が悪化します。さらに外的な刺激に対し過敏な状態である気道過敏性が亢進するため、喘息の増悪が起こりやすくなります。喘息はアレルギー体質により起こる病気であり、残念ながら成人で発症すると自然治癒は期待しにくい病気です。喘息と10年~20年間つきあっていく上で、喘息治療をしっかり続けていくことは喘息の将来のリスクを予防することにつながります。

喘息の治療目標と多面的評価

喘息の治療目標は気道の炎症を抑え、気管支の伸び縮み(気管支狭窄)を防ぎ、喘息症状をコントロールすること、長期的には気管支の病的な老化(気道リモデリング)を予防することです。これらの治療目標を達成するには、問診票や検査に基づく客観的かつ多面的な評価を行うことが大切です。

喘息の管理目標(喘息予防・管理ガイドライン)

| 症状のコントロール (増悪や喘息症状がない状態を保つ) |

|

|---|---|

| 将来のリスク回避 |

|

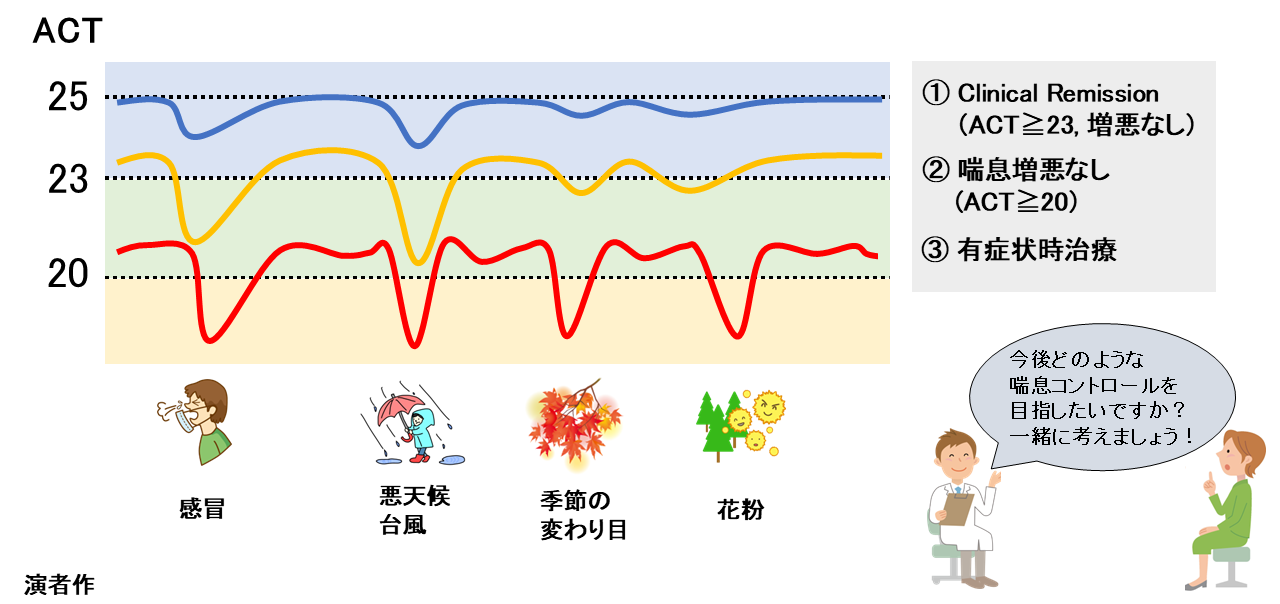

ぜんそくコントロールテスト(ACT)

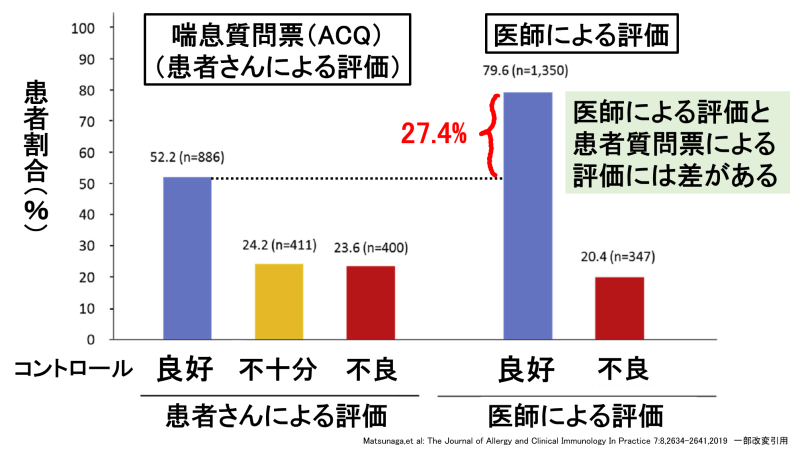

気管支喘息の定期治療が開始された後、その治療強度が適切かどうかを評価する必要があります。医師による主観的な評価では喘息コントロールが良好であると判断された割合は約80%であったのに対し、患者評価型質問票により、喘息のコントロールが良好であると判断された割合は約50%と少なかったことが報告されていますMatsunaga K,et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019 Nov-Dec;7(8):2634-2641。このように医師の主観的な認識のみで喘息診療を行うと、患者さんの喘息コントロールを正しく評価出来なくなる可能性があるため、客観的な問診票に基づく評価が必要となります。

当院では患者さんの喘息の病状を正しく評価するために患者評価質問票である喘息コントロールテスト(ACT)が欠かせないと考え、診察前には必ず記載をお願いしております。ぜんそくコントロールテスト(ACT)とは5項目の質問の合計点により、現在の喘息のコントロールを評価する質問票です。 5点×5項目の計25点満点で評価を行います。最近ではガイドラインなどに記載がある治療目標としてClinical remission(臨床的寛解)という概念が注目されており、ACT(喘息コントロールテスト)が23点以上を目指すべきであるとされています。

ACT(喘息コントロールテスト)

引用:https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Japan/asthma/support-tools/act-adult/index2012.html

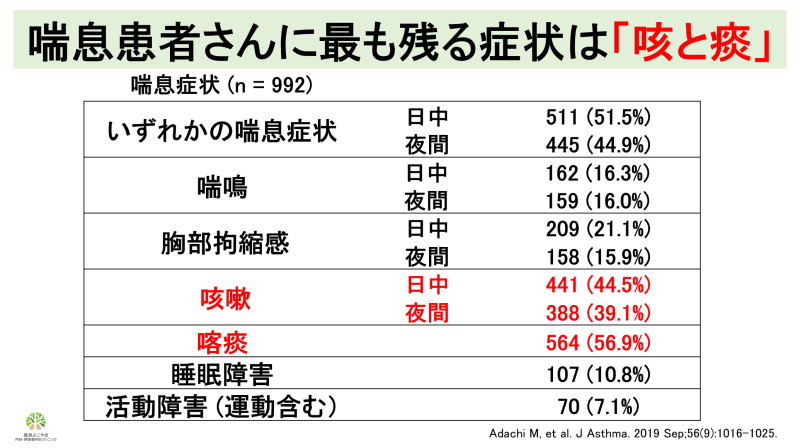

咳と痰(たん)症状の確認

コントロールが不十分と判断された喘息の原因を調べた研究では、最も多い症状は日中・夜間を問わない「咳と痰(たん)」であったと報告されています1。また咳に関わる神経(カプサイシン感受性咳受容体)の感受性が亢進すると喘息コントールや喘息増悪のリスクとなることも報告されています2。このように喘息診療において「咳や痰」があるかどうかを評価することはとても重要なことです。一方、喘息コントロールテスト(ACT)には「咳と痰(たん)」についての項目が含まれていません。そのため当院では診察の際に「咳や痰」の有無についての問診を必ず行っています。また咳や痰が出る原因は喘息だけとは限りません。喘息に合併する併存症により咳嗽出ていないかを確認し、必要があれば併せて治療していきます。

1.Adachi M,et al.J Asthma. 2019 Sep;56(9):1016-1025.

2.Kanemitsu Y,et al. Am J Respir Crit Care Med. 2020 May 1;201(9):1068-1077

呼気NO(FeNO)検査

呼気NO(FeNO)は気道のアレルギー炎症を表しています。おおよその目安ですが、健常人では15-25ppb程度が基準値で、37ppbが健常値上限とされています。本邦の報告ではFeNOが40ppb以上(高値群)と40ppb以下(低値群)の2群に分け、3年間の呼吸機能(1秒量)を追跡したところ、40ppb以上の高値群では経年的な呼吸機能の低下がより大きかったとしています。気道炎症を制御することは、気道の老化(気道リモデリング)を予防することにつながると考えられることから、当院ではFeNOの値を参考に、吸入ステロイドやロイコトリエン受容体拮抗薬(LTRA)など抗炎症治療薬の調整を行っています。

呼吸機能検査・気道抵抗性試験

呼吸機能検査や気道抵抗性試験は気管支のせまさを測定することが出来ます。気管支のせまさと、息切れや呼吸苦などの自覚症状(例えばぜんそくコントロールテストの結果)は必ずしも一致しないことがあります。1年に1回程度は定期的な評価を行うか、気管支拡張薬の増減など、治療変更の際に測定しておくと良いでしょう。

ピークフローメーター

ピークフローメーターは、患者さんがご自宅で肺機能を簡便に測定出来る医療機器です。息をどれだけ早く吐き出せるかを見る検査で、「瞬間最大風速」を見ています。ピークフローメーターの最大のメリットは、気管支の経時的な変化を見ることができることです。起床時と午後の気管支のせまさの差を「日内変動」といい、喘息の病態そのものである気道過敏性を表していると考えられています。(気道過敏性は一部の専門施設を除き検査することが困難です。)当院ではピークフローメーターによる日内変動の評価は、喘息治療の指標として利用価値が高いと考え、特に重症例を中心に行っています。

日常生活での注意点

喘息の患者さんが治療以外に気をつけるべきことをまとめました。

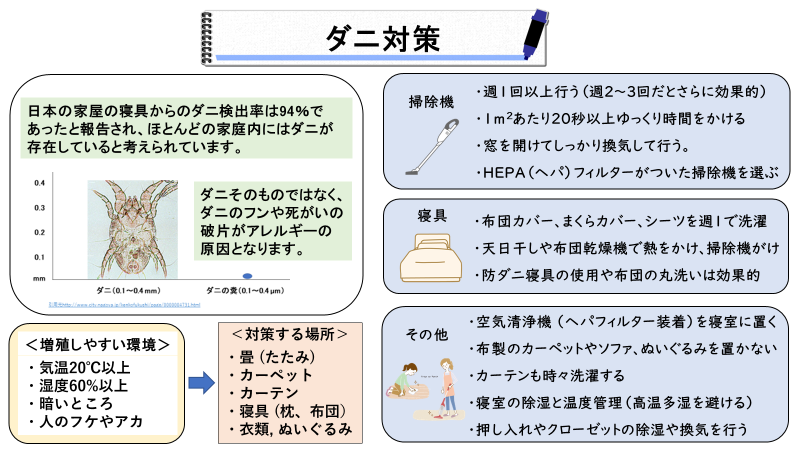

ハウスダスト(ダニ)対策

ダニは高温多湿環境下で繁殖し、特に寝具周りのお手入れが重要です。掃除機をしっかりかけ、こまめな換気を心がけましょう。

| ダニ対策 | |

|---|---|

| 基本情報 | 日本の家庭の寝具からのダニ検出率は94%と報告されており、ほとんどの家庭内にダニが存在すると考えられています。 ダニそのものではなく、ダニのフンや死がいの破片がアレルギーの原因となります。 |

| 環境 | ・気温20℃以上 ・湿度60%以上 ・暗いところ ・人のフケやアカ |

| 対策場所 | ・畳(たたみ) ・カーペット ・カーテン ・寝具(枕、布団) ・衣類、ぬいぐるみ |

| 掃除機 | ・週1回以上行う(週2~3回だとさらに効果的) ・1㎡あたり20秒以上かけてゆっくり時間をかける ・窓を開けてしっかり換気して行う ・HEPA(ヘパ)フィルター付き掃除機を選ぶ |

| 寝具 | ・布団カバー、まくらカバー、シーツを週1で洗濯 ・天日干しや布団乾燥機で熱をかけ、掃除機をかける ・「防ダニ」寝具の使用や布団の丸洗いも効果的 |

| その他 | ・空気清浄機(HEPAフィルター装着)を寝室に置く ・布製のカーペットやソファ、ぬいぐるみを置かない ・カーテンも定期的に洗濯する ・寝室の除湿と温度管理(高温・多湿を避ける) ・押し入れやクローゼットの換気と除湿を行う |

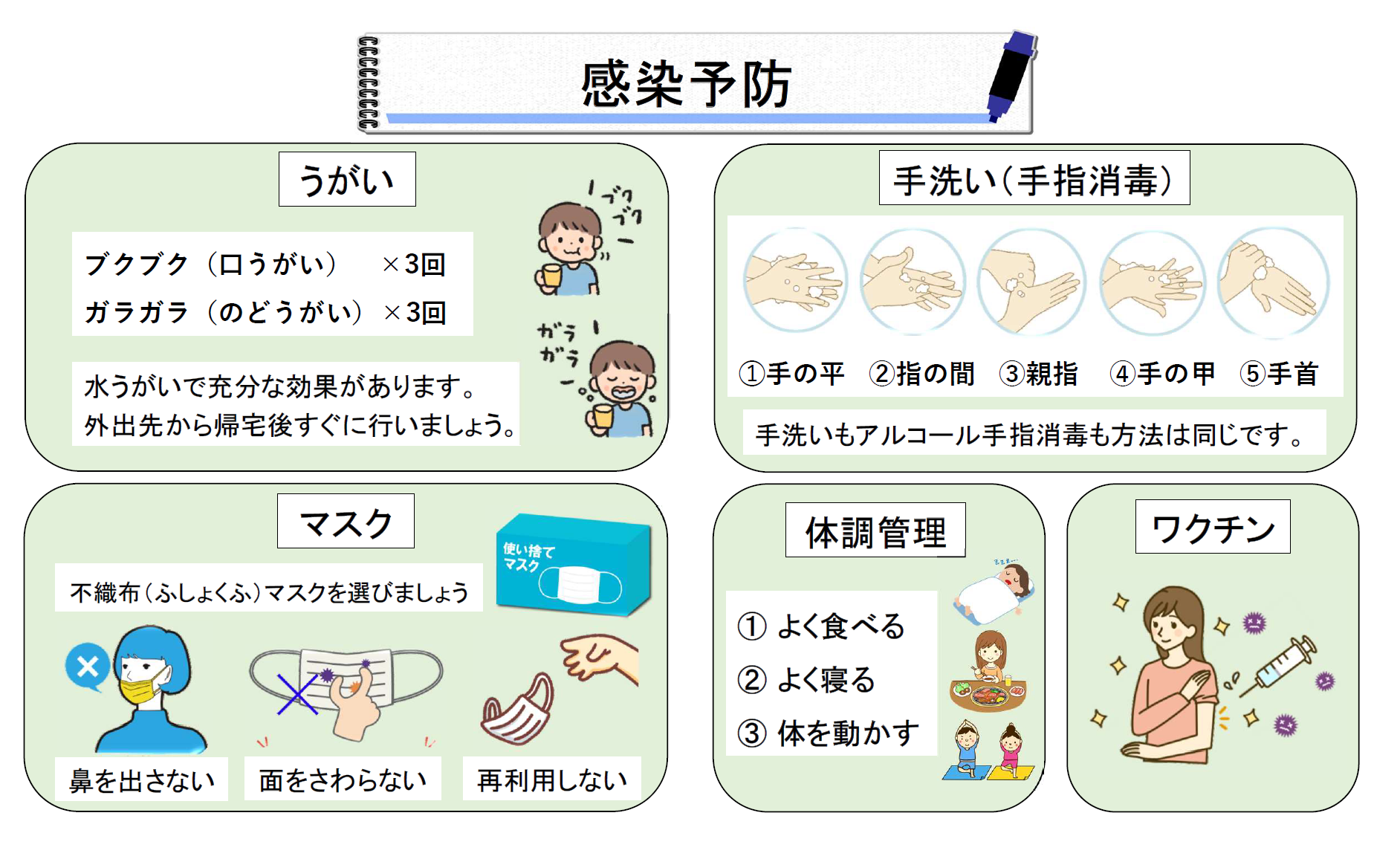

感染予防対策

喘息増悪のきっかけの多くは感冒(ウイルス感染)と言われています。感染予防を行い、風邪を引かないようにしましょう。またワクチンによる感染予防も有効となります。

うがい

・ブクブク(口うがい)を3回、ガラガラ(のどうがい)を3回

・水うがいで十分な効果があります。

・外出先から帰宅後すぐに行いましょう。

手洗い(手指消毒)

① 手の平② 指の間③ 親指④ 手の甲⑤ 手首

手洗いもアルコール手指消毒も方法は同じです。

マスク

・不織布(ふしょくふ)マスクを選びましょう

・鼻を出さない

・面をさわらない

・再利用しない

体調管理

・よく食べる

・よく寝る

・体を動かす

ワクチン

ワクチン接種により、重症化や感染拡大を防ぐことができます。

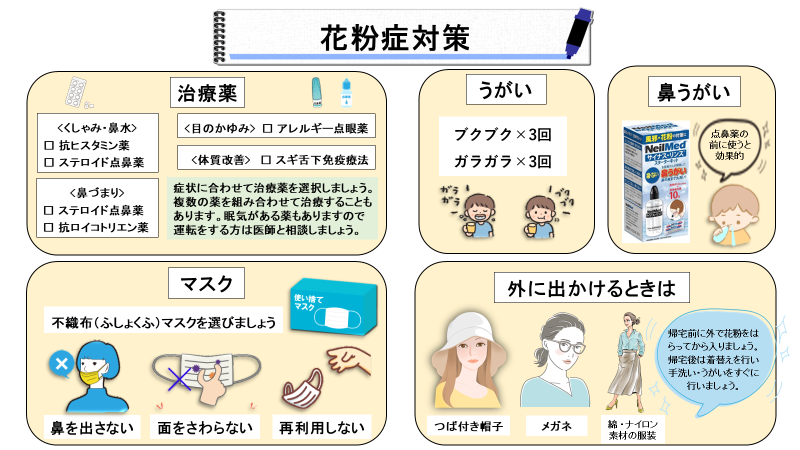

花粉症対策

スギ花粉をはじめ、季節の花粉はアレルギー性鼻炎や喘息悪化の原因となります。花粉症対策を行い、悪化する前に早めの治療を行いましょう。

治療薬

症状に合わせて治療薬を選択しましょう。複数の薬を組み合わせて治療することもあります。眠気がある薬もありますので、運転をする方は医師に相談しましょう。

【くしゃみ・鼻水】

・抗ヒスタミン薬

・ステロイド点鼻薬

【鼻づまり】

・ステロイド点鼻薬

・抗ロイコトリエン薬

【目のかゆみ】

・アレルギー点眼薬

【体質改善】

・舌下免疫療法

うがい

・ブクブク × 3回、ガラガラ × 3回

鼻うがい

・鼻うがい用の製品を使用

・点鼻薬の前に使うと効果的

マスク

不織布(ふしょくふ)マスクを選びましょう

・鼻を出さない

・面をさわらない

・再利用しない

外に出かけるときは

帰宅時に外で花粉をはたき落としてから入りましょう。

帰宅後は衣類を着替え、手洗い・うがいをすぐに行いましょう。

・つば付き帽子

・メガネ

・綿・ナイロン素材の服装

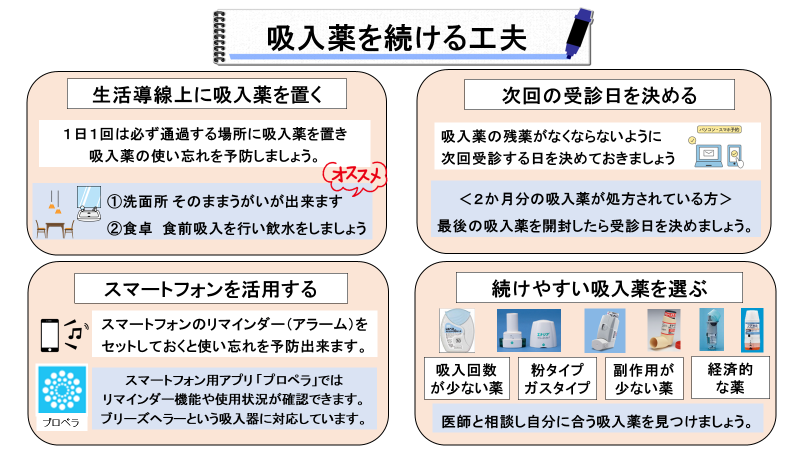

吸入薬を続ける工夫

吸入薬を続けることで喘息増悪予防につながります。吸入薬は日常生活の導線上に置き、アラームやリマインダーなどスマートフォンを上手に活用して吸入薬を忘れないようにしましょう。また吸入薬がなくなってしまわないように、外来受診予定の計画を立てるようにしましょう。

生活導線上に吸入薬を置く

1日1回は必ず通過する場所に吸入薬を置き、吸入薬の使い忘れを予防しましょう。

オススメの場所

・洗面所(そのままうがいができます)

・食卓(食前吸入を行い飲水をしましょう)

次回の受診日を決める

吸入薬の残薬がなくならないように、次回受診する日を決めておきましょう。

2か月分の吸入薬が処方されている方は、最後の吸入薬を開封したら受診日を決めましょう。

スマートフォンを活用する

・スマートフォンのリマインダー(アラーム)をセットしておくと使い忘れを予防できます。

続けやすい吸入薬を選ぶ

医師と相談し自分に合う吸入薬を見つけましょう。

・吸入口回数が少ない薬

・粉タイプ・ガスタイプ

・副作用が少ない薬

・経済的な薬

喘息増悪(発作)治療

喘息増悪は何らかの誘因により、発作的に気管支が狭くなることにより、呼吸困難を来し、ゼイゼイ、ヒューヒューする状態です。喘息増悪で起こっている事と治療をまとめます。

| 病態 | 原因 | 治療薬・対処法 |

|---|---|---|

| 気道平滑筋の収縮 | 気管支の周囲の筋肉が縮む 気道がせまくなる |

気道平滑筋を弛緩させ気管支を広げる 「短時間作用型気管支拡張薬(SABA)」 |

| 気道粘膜のむくみ | 粘膜が炎症ではれれる 気道がせまくなる |

炎症を抑えて、むくみをとる 「全身性ステロイド(経口または点滴)」 |

| 気道分泌物の貯留 | 炎症により粘調な痰が産生され気道に付着 | 分泌物の排出を促す 「去痰薬」 「短時間作用型気管支拡張薬(SABA)」 分泌物を減らす 「短時間作用型抗コリン薬(SAMA)」 |

| 細菌感染併発 | 気道炎症により細菌感染が加わることがある | 「抗生剤」 |

短時間作用型気管支拡張薬

喘息増悪など、呼吸が苦しくなったり喘鳴(ゼーゼー)がある時に使用します。即効性があり、吸うと20-30分程度効果が持続します。「SABA(メプチン、サルタノール」と「SAMA(アトロベント」では薬効が異なるため、両方併用することが可能です。

| メプチンエアー | |

|---|---|

|

短時間作用型β2刺激薬 (SABA) |

| 1回あたり1~2回吸入、気管支拡張効果:20~30分間、1日最大8吸入まで。 | |

| 副作用)動悸、手の震え |

| サルタノールインヘラー | |

|---|---|

|

短時間作用型β2刺激薬 (SABA) |

| 1回あたり1~2回吸入、気管支拡張効果:20~30分間、1日最大8吸入まで。 | |

| 副作用)動悸、手の震え |

| アトロベントエアゾル | |

|---|---|

|

短時間作用型ムスカリン受容体拮抗薬(SAMA) |

| 1回あたり1~2回吸入、気管支拡張効果:20~30分間、1日最大8吸入まで。 | |

| 副作用)口喝、眼圧上昇(閉塞隅角緑内障) |

去痰薬

痰の粘調度を下げたり、痰の切れを良くすることで痰を出しやすくする薬です。カルボシステインとアンブロキソールは併用することもできます。

| 商品名 | ムコダイン | ムコソルバン | ムコソルバンL |

|---|---|---|---|

| 一般名 | カルボシステイン | アンブロキソール | アンブロキソールL |

| 内服方法 | 1日3回 | 1日3回 | 1日1回 |

| 効果 | 痰の粘調度を下げる | 痰の切れを良くする | |

経口ステロイド

経口ステロイドは呼吸苦があり横になれない・眠れない、呼吸状態が悪い時など、重度の喘息増悪に限り使用されます。吸入に比べ短期間で気道のアレルギーを改善させ、気道の浮腫(むくみ)を取ることにより、喘息増悪を改善させます。しかし、長期間にわたり内服すると、骨密度の低下や、血糖値の上昇、感染症や血栓症のリスクとなるため、投与する際は「短期間(5~7日間)」の投与が原則です。吸入薬や内服薬など最大限の治療を行っているにも関わらず、経口ステロイド投与を年間2回以上必要とする喘息を「重症喘息」といい生物学的製剤の投与が検討されます。

| 商品名 | プレドニン |

|---|---|

| 一般名 | プレドニゾロン |

| 内服方法 | 1日1回(朝) 体重あたり0.5㎎/㎏ |

| 効果 | 喘息憎悪を改善させる |

喘息定期治療薬

喘息定期治療薬の種類と効果

喘息定期治療薬の目的は、➀気道の炎症を抑えること、②気管支を広げること、③咳や痰を減らすこと、の3つに分類されます。以下にそれぞれの薬の効果と特徴をまとめます。

| 効果 | 該当薬剤 |

|---|---|

| 気道炎症を抑える |

|

| 気管支を広げる |

|

| 咳や痰を減らす |

|

| ICS(吸入ステロイド) | |

|---|---|

| 効果 | 気道炎症を抑える |

| 副作用 | 嗄声(声がれ)、口内炎、のどの痛み、口腔内カンジダ症 |

| LABA(長時間作用型β2刺激薬) | |

| 効果 | 気管支を広げる |

| 副作用 | 手の震え、動悸、有痛性筋痙攣 |

| LAMA(長時間作用型抗コリン薬) | |

| 効果 | 気管支を広げる、咳・痰を減らす |

| 副作用 | 口の渇き、 (禁忌)閉塞隅角緑内障、前立腺肥大(尿閉) |

| LTRA(ロイコトリエン受容体拮抗薬) | |

| 効果 | 気道炎症を抑える、アレルギー性鼻炎(鼻閉)を改善 |

| 副作用 | 眠気(軽度) |

| SRT(テオフィリン徐放薬) | |

| 効果 | 気道炎症を抑える、気管支を広げる |

| 副作用 | 悪心、動悸、頭痛、不眠 |

喘息治療薬の使い方

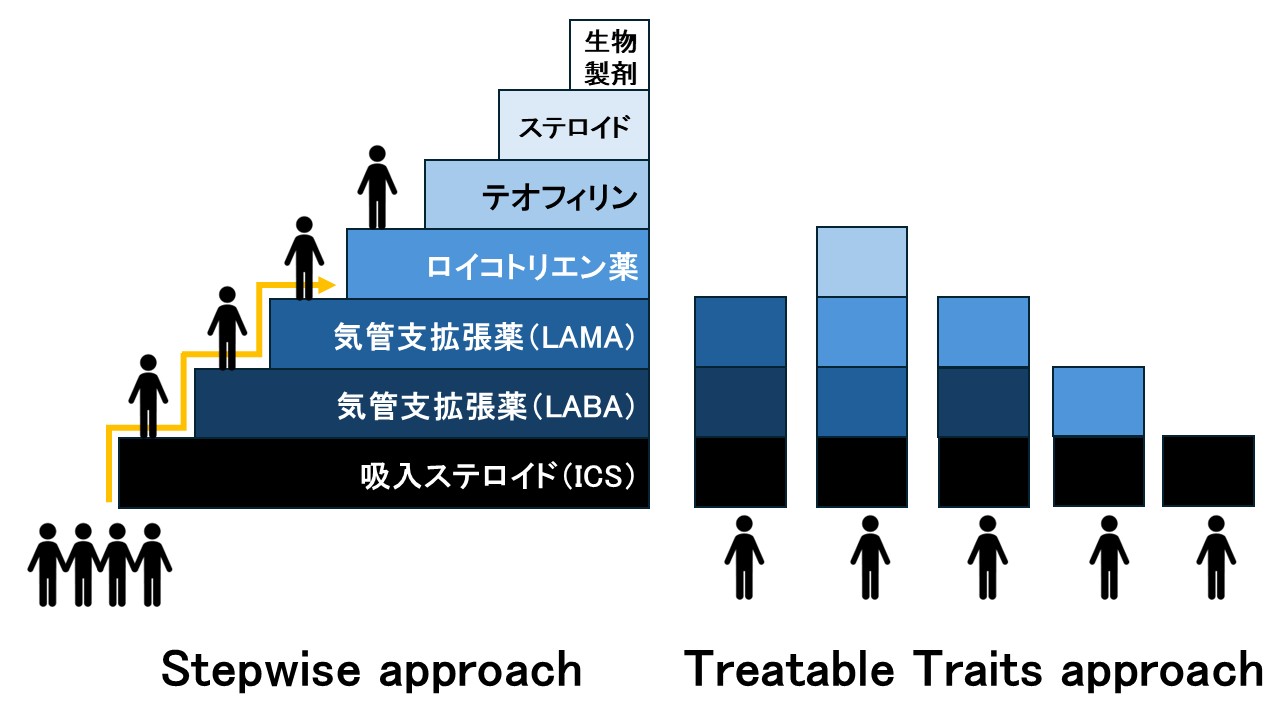

喘息患者さんの病状に合わせて、治療強度を段階的に調節する方法をStepwise approach(段階的アプローチ)といいます。吸入ステロイド薬(ICS)を基本とし、気管支拡張薬(LABA、LAMA)、あるいは内服薬(ロイコトリエン拮抗薬、テオフィリン)を病状に応じて追加していく方法です。一方、喘息は「気管支が狭くなる」だけでなく「咳や痰」が出たり併存症として「鼻炎」などが見られることもあります。このため、段階的なアプローチにより画一的に治療強度を決めてしまうと喘息症状が残ったり、喘息コントロールが十分でない患者さんが出てきてしまうことが分かっています。このため近年では患者さん毎に合わせた治療を行う個別化医療として「Treatable traits approach(治療可能な形質に対するアプローチ)」という治療の考え方が注目されています。当院の治療方針はTreatable Traits approachに基づいて行われています。

最近では、吸入ステロイド(ICS)と長時間作用型β2刺激薬(LABA)の2剤配合剤(ICS/LABA)や、長時間作用型抗コリン薬(LAMA)を含めた3剤配合剤(ICS/LABA/LAMA)も選択出来るようになり、喘息の吸入治療の幅が広がっています。炎症を抑えアレルギー性鼻炎にも効果があるロイコトリエン受容体拮抗薬(LTRA)や、喘息がコントロール出来ない難治例などに対し、テオフィリン徐放薬(SRT)なども適宜併用されます。

最近では、吸入ステロイド(ICS)と長時間作用型β2刺激薬(LABA)の2剤配合剤(ICS/LABA)や、長時間作用型抗コリン薬(LAMA)を含めた3剤配合剤(ICS/LABA/LAMA)も選択出来るようになり、喘息の吸入治療の幅が広がっています。炎症を抑えアレルギー性鼻炎にも効果があるロイコトリエン受容体拮抗薬(LTRA)や、喘息がコントロール出来ない難治例などに対し、テオフィリン徐放薬(SRT)なども適宜併用されます。

吸入薬の種類

吸入薬には大きく分けて2つの剤型「ドライパウダー(粉)」と「pMDI(ガス)」に分類されます。ドライパウダーは吸入前の充填操作を必要とし、自分の力で吸い上げます。複数の成分を含む配合剤吸入薬の種類が多く、吸入回数が1回の薬(エリプタ、ブリーズヘラー)があることや、吸入回数を変えることが出来るため「定期薬」と「発作薬」両方兼用することが可能な薬(シムビコート)などがあることが特徴です。pMDI(ガス)は、ボンベを押し出すことで吸入薬が噴射される仕組みとなっており、吸う力が弱い方(お子様や高齢者)でも受動的に吸入することが可能なこと、口や喉など局所の副作用が少なく、声がれ(嗄声)が起こりにく起こりにくいことなどが特徴です。それぞれの吸入薬の特徴を踏まえて、ご自身に合った吸入薬を選ぶと良いでしょう。

ドライパウダー製剤(DPI)・・・「粉タイプ」

ドライパウダー製剤には薬物成分が粉の状態で充填されており、ご自分の力で肺に吸い込むことにより吸入を行います。吸い込む力である「吸気流速」が遅い方ですと十分な効果が得られない可能性があります。操作自体は簡単なものが多く、カウンターがついており残数確認が容易です。製剤が粉ですので、吸った感じは強く感じられると思います。

ドライパウダー製剤には薬物成分が粉の状態で充填されており、ご自分の力で肺に吸い込むことにより吸入を行います。吸い込む力である「吸気流速」が遅い方ですと十分な効果が得られない可能性があります。操作自体は簡単なものが多く、カウンターがついており残数確認が容易です。製剤が粉ですので、吸った感じは強く感じられると思います。

加圧定量噴霧式製剤(PMDI) ・・・「ガスタイプ」

ガスの圧力で霧状の薬液を吸入します。吸気流速が遅い方でも吸入することができます。一方で、薬の噴射と薬を吸い込むタイミングを同調させる必要があります。カウンターがついていないものが多いですが、最近の製剤では簡易的なものがついています。霧状の薬液ですので吸った感じはあまり強くありません。一部の吸入薬ではエタノールがごくわずかに含まれており、アルコール過敏の方はご注意頂きたいと思います。

ガスの圧力で霧状の薬液を吸入します。吸気流速が遅い方でも吸入することができます。一方で、薬の噴射と薬を吸い込むタイミングを同調させる必要があります。カウンターがついていないものが多いですが、最近の製剤では簡易的なものがついています。霧状の薬液ですので吸った感じはあまり強くありません。一部の吸入薬ではエタノールがごくわずかに含まれており、アルコール過敏の方はご注意頂きたいと思います。

ドライパウダー(DPI)と噴霧式(pMDI)どちらがよい?」

どちらを使ってもきちんと使用出来ていれば効果は同等と考えられます。選ぶ際のポイントをいくつかまとめてみました。

- 「吸入する力が弱いお子様や高齢者」 pMDI製剤

- 「のどの違和感や声枯れが気になる方」pMDI製剤

- 「多忙なので1日1回がよい方」DPI製剤

- 「アルコール過敏の方」 DPI製剤

- 「アルコール過敏かつ声枯れが気になる方」pMDI(フルタイド/アドエア)

ICS(吸入ステロイド)

- アレルギー性炎症を抑える

当院で良く使用する吸入ステロイドをまとめました。粉かガス、副作用やアルコール過敏の有無から吸入薬を選択すると良いでしょう。

1ヶ月薬価:400~700円(3割負担、調剤代含まない)

| アニュイティエリプタ | |

|---|---|

|

100, 200μg |

| ドライパウダー | |

| 1日1回・1吸入 | |

| ふたを開けるだけで吸入可能で、1日1回吸入で良い。吸った感じ(粉感)が少し強い。 | |

| パルミコートタービュヘイラー | |

|---|---|

|

100, 200μg |

| ドライパウダー | |

|

1日2回・1回1~4吸入 |

|

| 妊婦さんに対する安全性が高いとされる。吸った感じ(粉感)はほとんど感じない。 | |

| オルベスコインヘラー | |

|---|---|

|

100, 200μg |

| pMDI | |

| 1日1~2回・1回1~2吸入 | |

| ガスタイプの吸入薬で、声枯れ(嗄声)やのどの痛み、口内炎などの局所の副作用が最も少ない。 | |

| フルタイドエアゾール | |

|---|---|

|

50, 100μg |

| pMDI | |

|

1日2回・1回1~2吸入 |

|

| ガスタイプで唯一アルコールを含まない。声枯れなどの副作用ありアルコール過敏の方に。 | |

LAMA(長時間作用型抗コリン薬)

- 気管支を長時間広げ、咳・痰を減らす

喘息に適応があるのはスピリーバレスピマット(ソフトミスト製剤)のみです。吸入ステロイド(ICS)との組み合わせで治療を行うことがあります。

1か月薬価:1200円(3割負担・調剤代含まない)

| スピリーバレスピマット | |

|---|---|

|

2.5 μg |

| ソフトミスト | |

| 1日1回 1回2吸入 |

|

| 霧状のミストを吸入します。吸う力を必要とせず、pMDI(ガスボンベ)に近い吸入薬です。 | |

ICS/LABA配合剤

- ICS(吸入ステロイド):アレルギー性炎症を抑える

- LABA(長時間作用型β2刺激薬):気管支を長時間広げる

粉(ドライパウダー)かガスタイプ、吸入回数などから薬剤を選択します。

1か月薬価:1400~1700円(3割負担・調剤代含まない)

| レルベアエリプタ | |

|---|---|

|

100, 200μg |

| ドライパウダー | |

|

1日1回・1回1吸入 |

|

| ふたを開けるだけで吸入可能。1日1回と簡潔さが良い。吸った感じ(粉感)が少し強い。 | |

| シムビコートタービュヘイラー | |

|---|---|

|

100, 200μg |

| ドライパウダー | |

|

1日2回・1回1~4吸入 |

|

| 含まれるステロイドは妊婦に対する安全性高。吸った感じはほとんど感じない。発作薬と維持薬を兼ねることが出来る。 | |

| アテキュラブリーズヘラー | |

|---|---|

|

低・中・高 |

| ドライパウダー | |

|

1日1回・1回1吸入 |

|

| カプセル充填式で吸えたかどうかの確認が出来る。1日1回と簡潔さが良い。 | |

| フルティフォームエアゾール | |

|---|---|

|

50, 125μg |

| pMDI | |

|

1日2回・1回1~4吸入 |

|

| ガスタイプの吸入薬で、吸う力が弱い方や、局所の副作用(声枯れ、のどの痛み)がある方に良い適応。 | |

ICS/LABA/LAMA配合剤

- ICS(吸入ステロイド):アレルギー性炎症を抑える

- LABA(長時間作用型β2刺激薬):気管支を長時間広げる

- LAMA(長時間作用型抗コリン薬):気管支を長時間広げ、咳・痰を減らす

3つの成分が1剤に入った吸入薬です。喘息適応は粉タイプのみで、2種類あります。

1か月薬価:2600円~3300円(3割負担・調剤代含まない)

| テリルジーエリプタ | |

|---|---|

|

100, 200μg |

| ドライパウダー | |

|

1日1回・1回1吸入 |

|

| ふたを開けるだけで吸入可能。1日1回と簡潔さが良い。吸った感じ(粉感)が少し強い。3剤配合剤はやや苦味あり。 | |

| エナジアブリーズヘラー | |

|---|---|

|

中・高 |

| ドライパウダー | |

|

1日1回・1回1吸入 |

|

| カプセル充填式で吸えたかどうかの確認が出来る。1日1回と簡潔さが良い。 | |

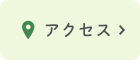

吸入薬の使い方

動画で使い方を確認しましょう

吸入薬は正しい使い方で吸うことにより、はじめて効果を発揮できます。自宅で実薬を使う前に吸入薬の使い方を動画や吸入トレーナーを使用して確認しておきましょう。

「吸入レッスン」

吸入後はうがいを行いましょう

吸入ステロイドは口やのどに付着すると口内炎や声がれの原因となります。吸入薬を使用したら必ずうがいを行うか、外出先などでうがいが出来ない場合は吸入後に水を飲みましょう。

副作用が起こりにくい!吸入薬の使い方

① 吸入前に水を飲んで口をうるおしましょう。

② 吸入をしたらうがいをしましょう。「ブクブク×3」「ガラガラ×3」

③ 吸入後にも水を飲みましょう。

④ 外出先などでうがいが出来ない時は、代わりに水を飲みましょう。

⑤ (できれば)吸入は食前に行いましょう。

⑥ (できれば)1日1回の吸入薬は朝に行いましょう。

⑦ 「声がれ」「のどの痛み」が気になる時は我慢せずに相談しましょう。 副作用が少ない「ガスのタイプ」の吸入薬への変更がおすすめです。

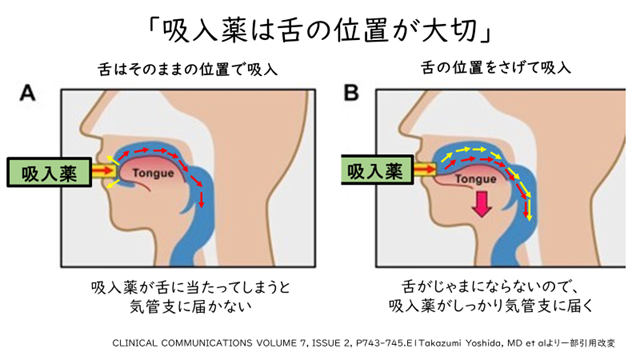

「ホー吸入」:舌の位置を意識した吸入方法

吸入を行う際、吸入薬が舌に当たると気管支に届かなくなってしまいます。「ホー吸入」は「ホー」と発声し、舌の位置を下げるように吸入することで、舌に当たらずしっかり吸入することが出来る方法です。

参考:日本喘息学会HP

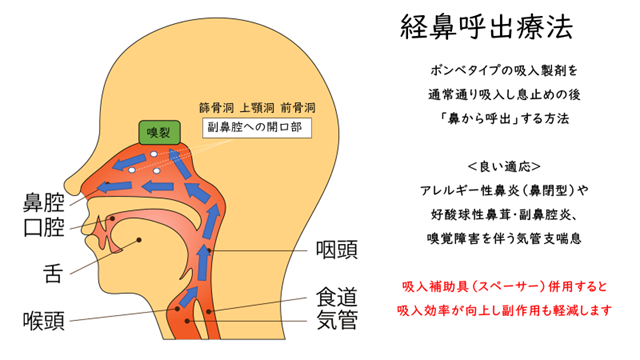

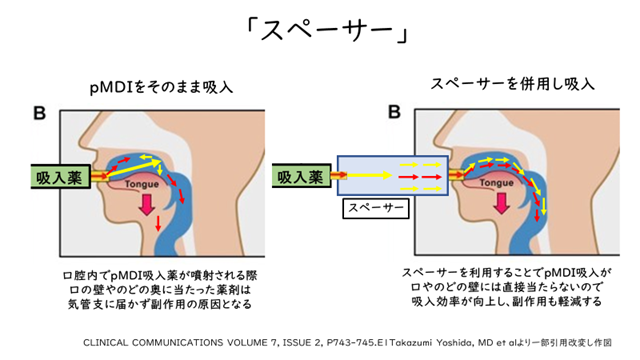

吸入補助具(スペーサー)

スペーサーとはその名の通りスペースを作ることでボンベタイプの吸入薬(pMDI)を行うための補助器具です。スペーサーを利用することで得られるメリットをご紹介します。

「押す」「吸う」タイミングが多少ずれても大丈夫

ボンベタイプの吸入を行なう上で難しいのは「押すタイミング(噴霧)」と「吸入のタイミング」を合わせることです。このスペーサーを使用することにより、タイミングのズレを解消し確実に吸うことが出来ます。

副作用を減らし吸入効率を向上させる

pMDI製剤は口腔内に吸入薬を噴射させる際、口の壁やのどの奥に当たった薬剤は気管支に届かず付着し、副作用の原因となることがあります。スペーサーを利用することで口やのどに直接当たるのを防ぎ、吸入効率を向上させることが出来ます。

保険適応について

6歳未満または65歳以上の喘息患者でpMDIタイプの吸入ステロイド薬を使用する場合、初回のみ保険適応でスペーサーをお出しすることが出来ます(喘息治療管理料2)。ご自分で購入する場合は自費となります。

スペーサーの使い方(動画)

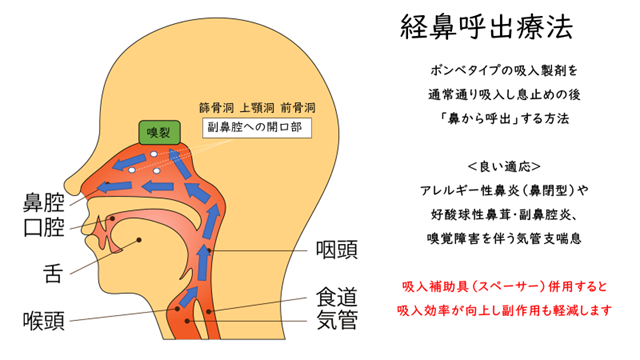

経鼻(吸入)呼出療法

吸入薬を鼻から呼出する方法です。ボンベタイプの吸入薬(pMDI)を用いてスペーサーで経鼻(吸入)呼出を行うと、鼻炎などの改善が期待出来ます。また、マスクタイプのスペーサーの場合は経鼻吸入を行うことも可能です。

ダニアレルゲン免疫療法(舌下免疫療法)

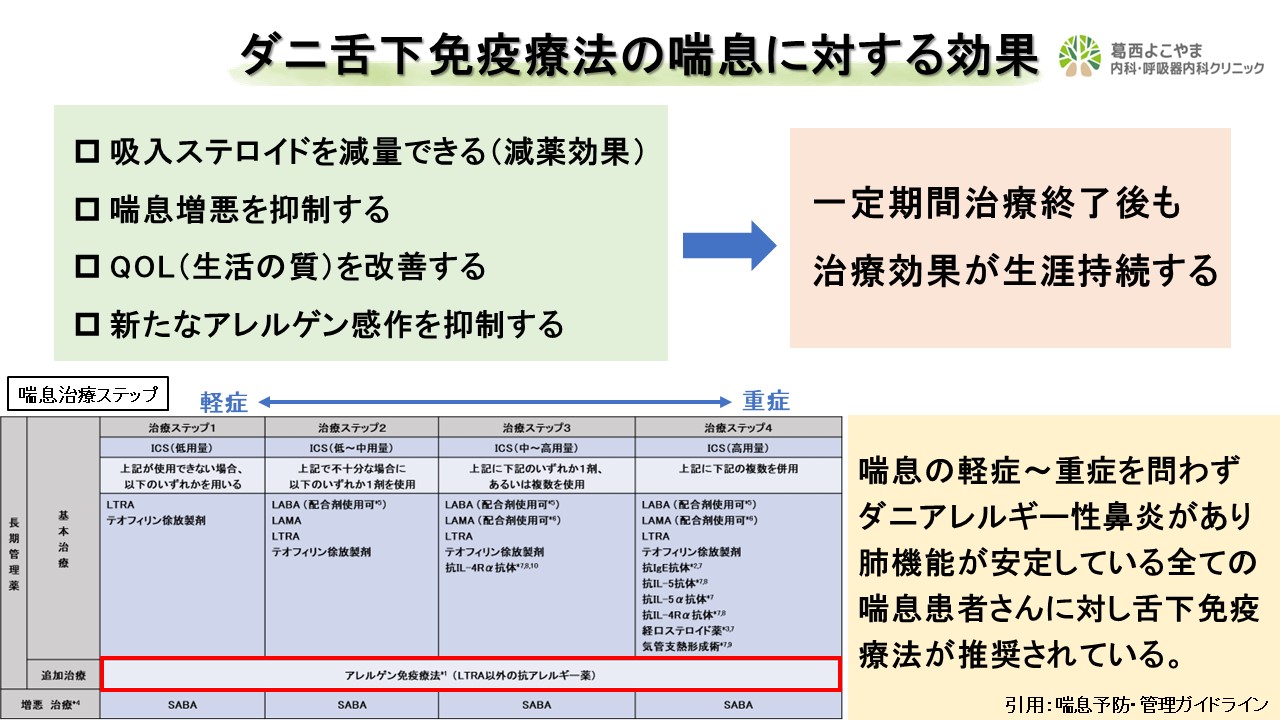

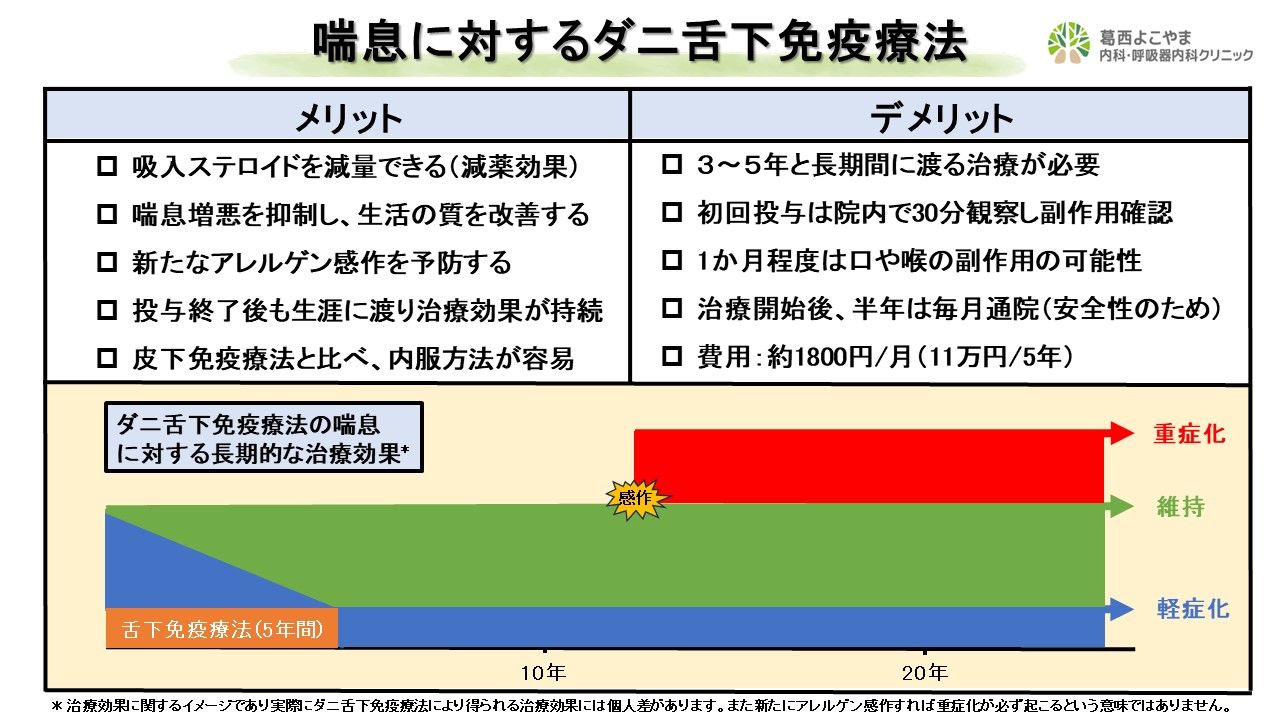

ダニアレルギー性鼻炎を合併する喘息に対しダニ舌下免疫療法を3~5年間行うことで、喘息が軽症化(減薬効果、増悪を抑制、生活の質を改善)し、さらに新たなアレルゲン感作を抑制することが分かっています。さらに舌下免疫療法は一定期間治療後もその効果が生涯に渡り持続することが特徴です。喘息予防・管理ガイドラインでは軽症~重症問わず、肺機能が安定しているダニアレルギー性鼻炎合併例では、追加治療として舌下免疫療法が推奨されています。ニアレルゲン陽性喘息に対しダニ舌下免疫療法を行うことのメリットとして①吸入ステロイドを減量②喘息増悪を抑制し、生活の質を改善③新たなアレルゲン感作を予防④投与終了後も生涯に渡り治療効果が持続⑤同じアレルゲン免疫療法である皮下免疫療法と比べ、治療方法が容易であること。デメリットとして①3~5年と長期に渡る治療であること②初回投与は院内で30分観察し副作用を確認する必要があること③1か月程度は口や喉の副作用が起こる可能性があること④治療開始後は毎月通院が必要であること⑤治療費用は月額1800円(11万円/5年)程度かかることが挙げられます。ご自身の考え方や価値観の沿って治療を行うべきかを考えてみましょう。

重症喘息と生物学的製剤

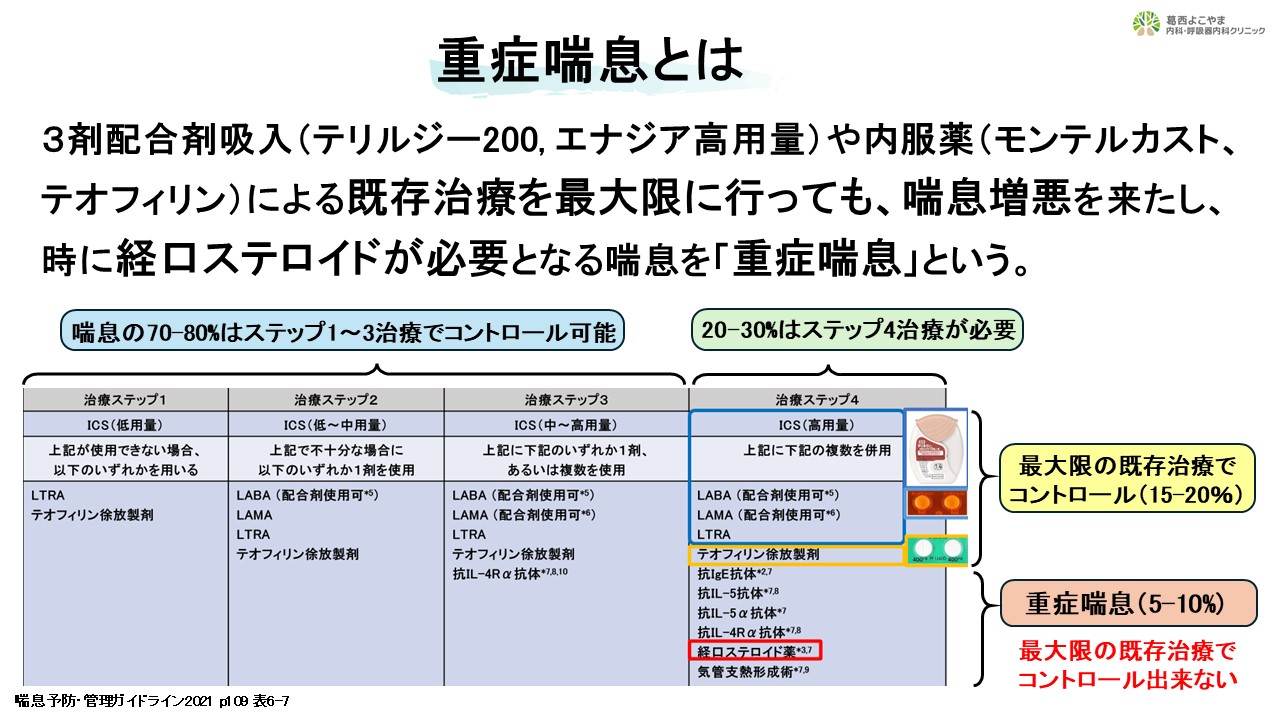

重症喘息とは

3剤配合剤吸入(テリルジー200, エナジア高用量)や内服薬(モンテルカスト、テオフィリン)による既存治療を最大限に行っても、喘息増悪を来たし、時に経口ステロイドが必要となる喘息を「重症喘息」といいます。

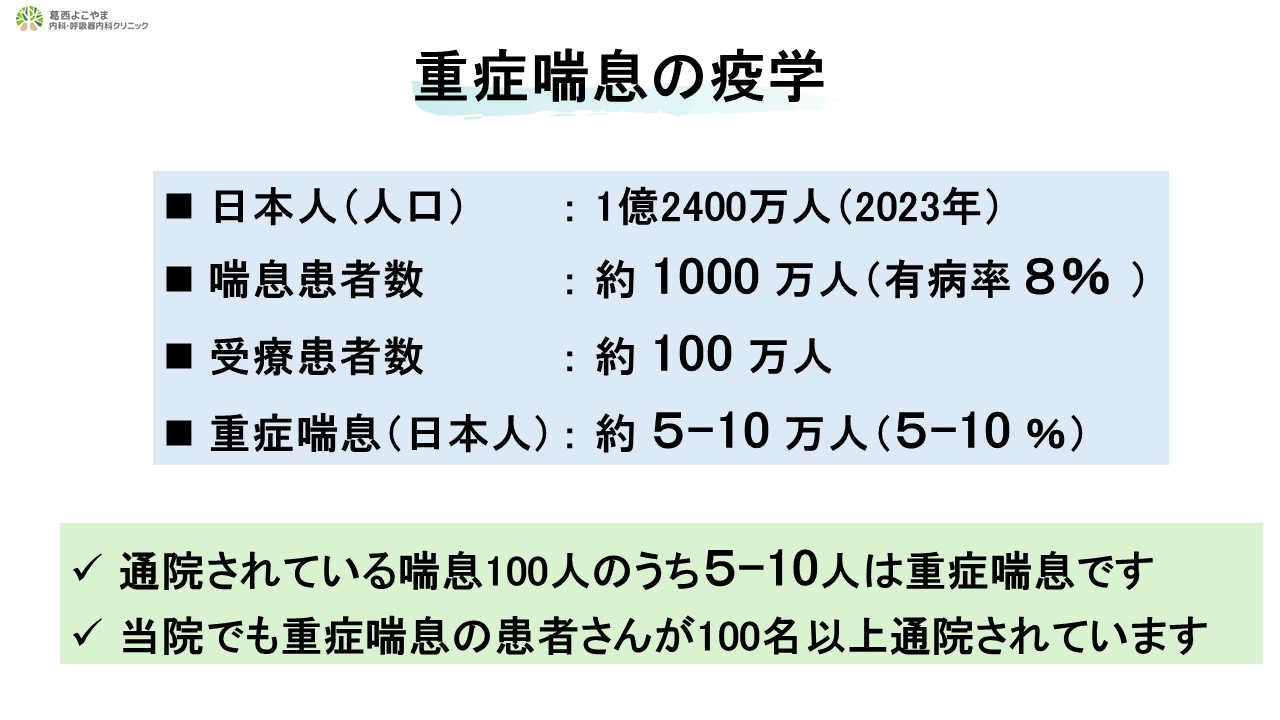

重症喘息の疫学

本邦で定期的に医療機関に受診されている喘息患者さんは約100万人いると言われていますが、このうち5-10%(5-10万人)が重症喘息であると推定されています。当院でも重症喘息の患者さんが100名以上通院されています。

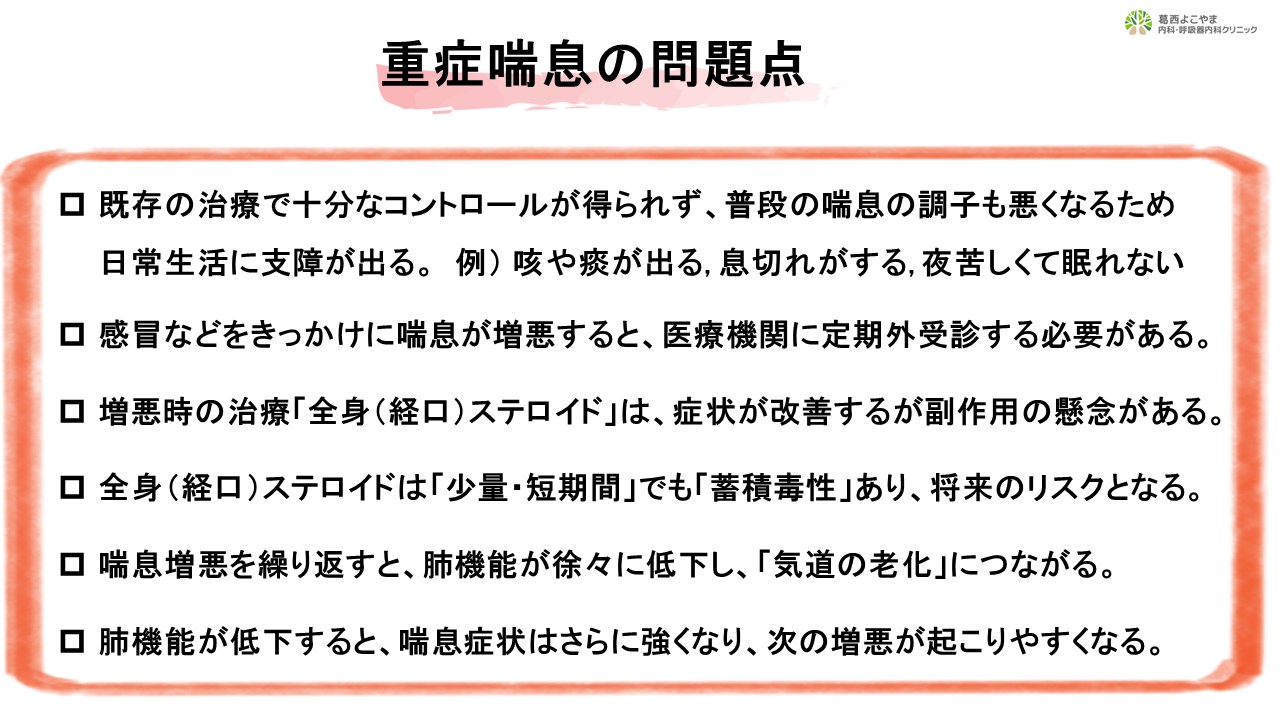

重症喘息の問題点

-

既存の治療で十分なコントロールが得られず普段の喘息の調子も悪くなり、日常生活に支障が出る。例) 咳や痰が出る, 息切れがする, 夜苦しくて眠れない

-

感冒などをきっかけに喘息が増悪すると医療機関に定期外受診する必要がある。

-

増悪時の治療「経口ステロイド」は症状が改善するが副作用の懸念がある。

-

経口ステロイドは「少量・短期間」でも「蓄積毒性」あり将来のリスクとなる。

-

喘息増悪を繰り返すと、肺機能が徐々に低下し「気道の老化」につながる。

-

肺機能が低下すると喘息症状はさらに強くなり次の増悪が起こりやすくなる。

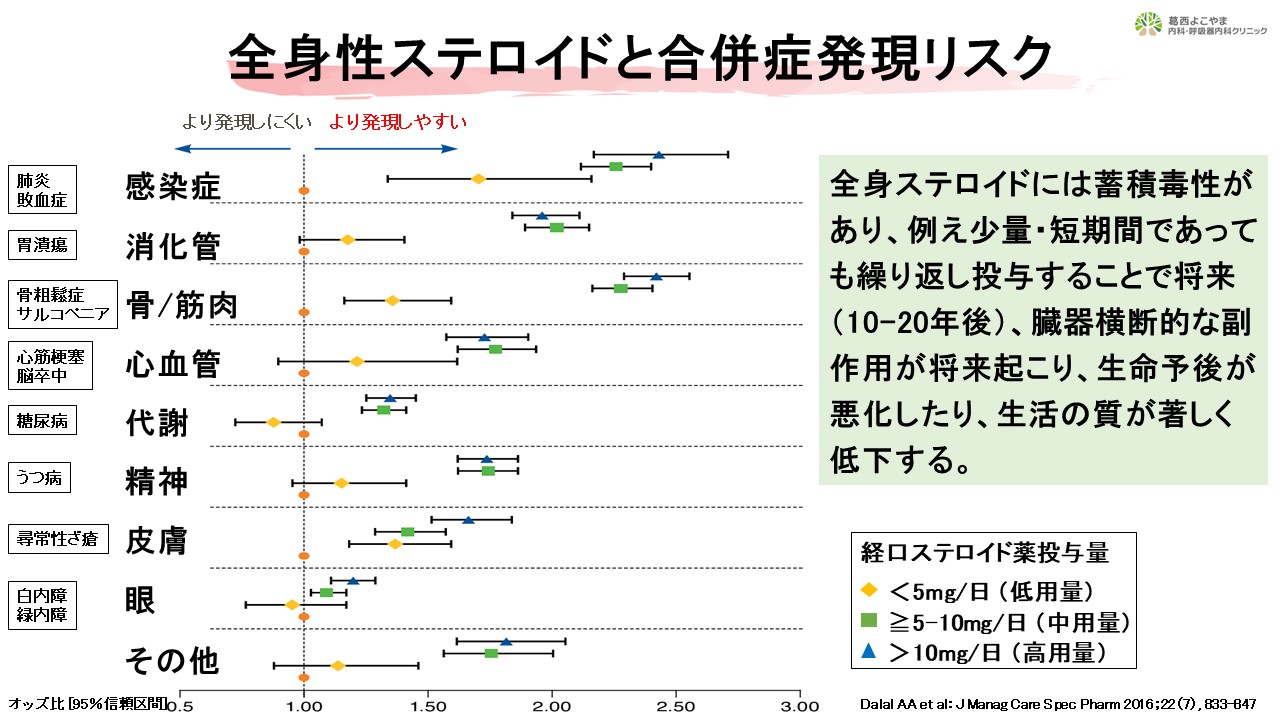

経口ステロイドと合併症リスク

経口ステロイドには「蓄積毒性」があり例え「少量・短期間」であっても繰り返し投与することで将来(10-20年後)臓器横断的な副作用が将来起こり生命予後が悪化したり生活の質が著しく低下します。

喘息増悪を繰り返すと肺機能が低下し気道の老化につながる

本邦の研究(山口大学 松永医師ら)によれば3年間の間、喘息の増悪を1回も起こさない患者さんと比べ年に1回あるいは2回増悪を起こした患者さんでは経年的な肺機能の低下が大きかったと報告されています。また肺機能自体が低下することにより、喘息増悪がさらに起こりやすくなることが分かっています。今年増悪を起こされている患者さんは来年、再来年はもっと増悪を起こしやすいことになり、より注意が必要となります。

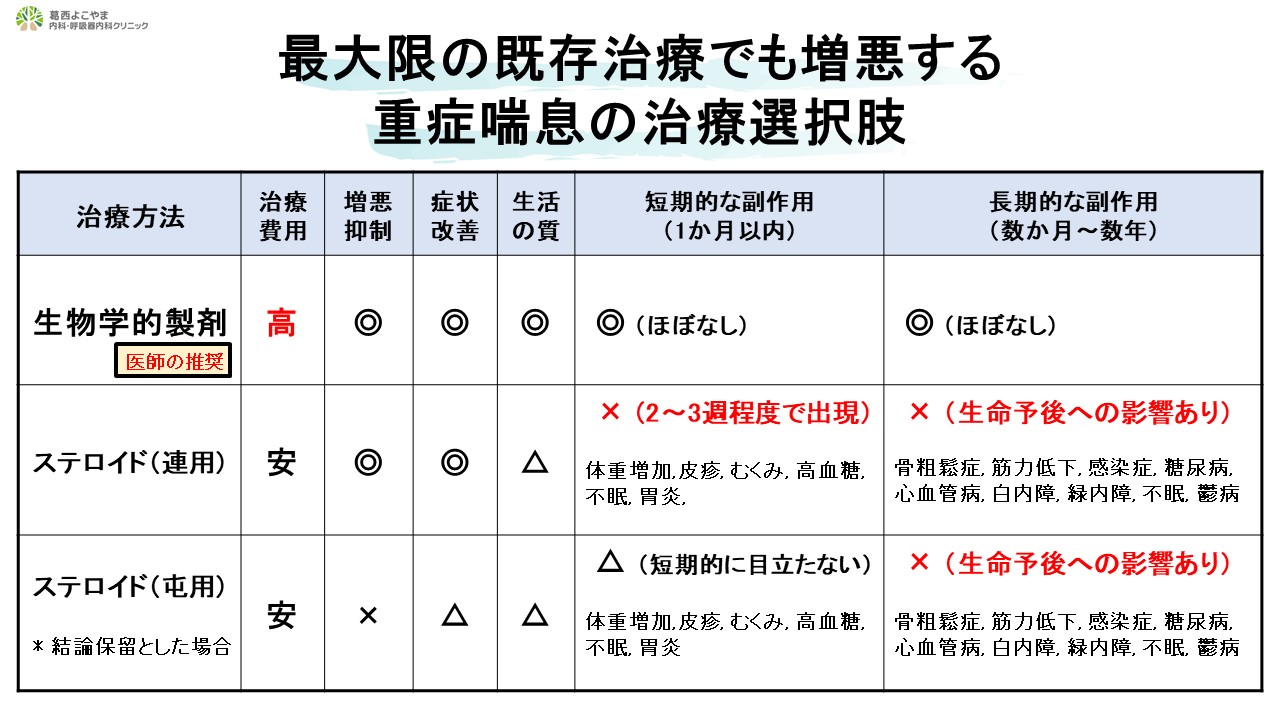

重症喘息の治療選択肢

それでは重症喘息の治療選択肢にはどのようなものがあるのでしょうか?既存治療として使われている経口ステロイドと、重症喘息に対する新たな治療薬である生物学的製剤を様々な視点で比較をしてみたいと思います。経口ステロイドには喘息増悪症状を改善させる効果があり、薬価が安いことがメリットです。デメリットとしては、内服することにより様々な副作用が起こります。たとえ短期間の投与であったとしても蓄積毒性があり、長期的には様々な副作用が起こる可能性があり、生命予後に関わることもあります。生物学的製剤のメリットは喘息増悪を抑制、喘息症状を改善し、生活の質を改善させます。短期的にも長期的にも大きな副作用はなく安心して治療が出来るため、我々呼吸器専門医の推奨治療となります。一方で薬価が高いことがデメリットとなります。

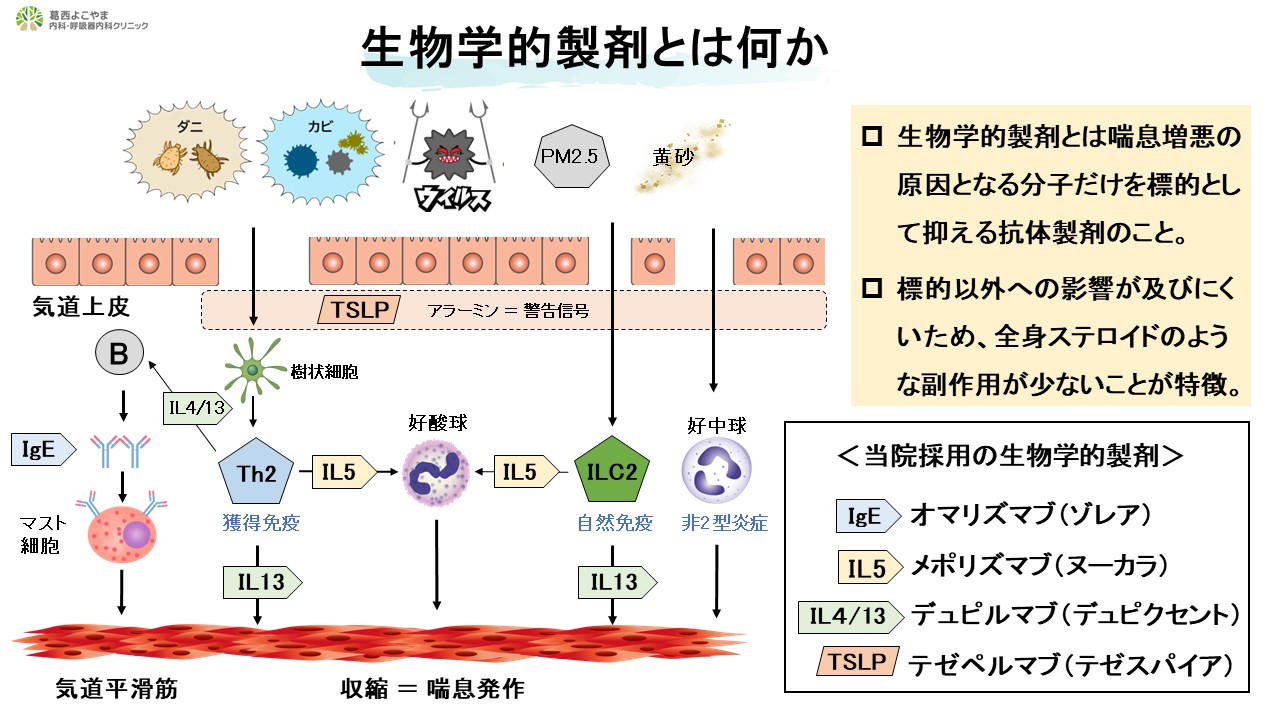

生物学的製剤とは

・喘息増悪の原因となる分子だけを標的として抑える抗体製剤のこと。

・標的以外への影響が及びにくくステロイドのよう副作用が少ない。

当院で採用している生物学的製剤には効果別に大きく分けて4種類あります。IgEを抑える抗IgE抗体であるゾレア、好酸球を抑える抗IL5抗体であるヌーカラ、自然免疫を含む2型アレルギーを引き起こすIL4/IL13を抑えるデュピクセント、そしてアレルゲンが体に中に入ってくる際に気道上皮から出る警告物質(アラーミン)であるTSLPを抑えるテゼスパイアです。これらの薬はアレルギーを引き起こす物質のみをピンポイントで抑えるため、標的以外への影響が及びにくく、副作用が少ないことが特徴です。

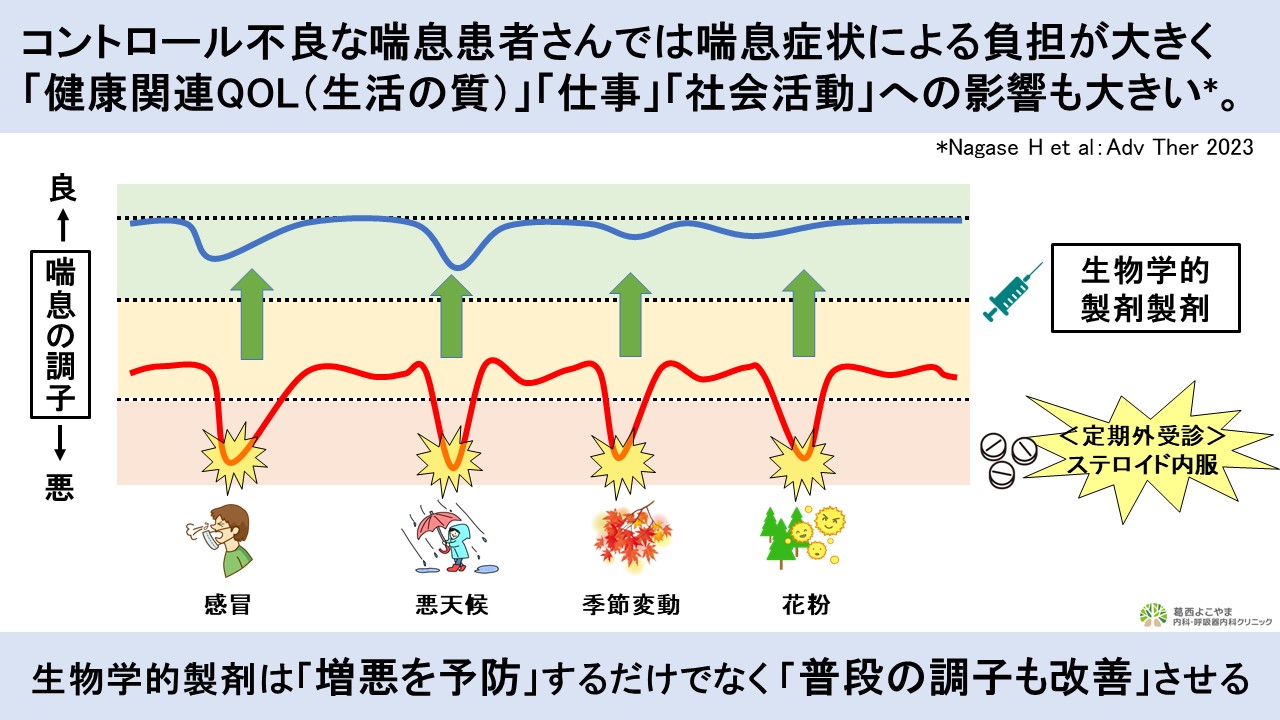

生物学的製剤は「増悪を予防」するだけでなく 「普段の調子も改善」させる

コントロール不良な喘息患者さんでは喘息症状による負担が大きく「健康関連QOL(生活の質)」「仕事」「社会活動」への影響も大きいとされています。生物学的製剤には増悪を予防するだけでなく普段の調子も改善させる効果があります。

生物学的製剤の薬剤選択

それでは複数ある製剤のうちどの薬剤を選択すればよいのでしょうか?それぞれの生物学的製剤には抑える部分に違いがあり、患者さんがもつアレルギーの種類によって効果の出やすさも異なります。当院では各薬剤毎の有効性を検証した臨床試験の結果を参考に、喘息治療後の「呼気一酸化窒素(FeNO)」と「好酸球数」、「好酸球性副鼻腔炎の有無(後述)」によって推奨する薬剤を選択しています。

生物学的製剤を投与する前に確認すべきこと

- 吸入手技に問題ないか確認(吸入薬変更で病状が改善することがあります)

- 喘息以外の疾患の除外(COPD、心不全、肺癌、結核など)

- 喘息を悪化させる併存症(好酸球性副鼻腔炎、アスピリン不耐症)の確認

- アレルギー検査を行い2型炎症(FeNO, 好酸球、IgE)の評価

併存症の中でも、「好酸球性副鼻腔炎(ECRS)」や「アスピリン不耐症」を合併した場合は喘息が難治となりやすく注意が必要です。

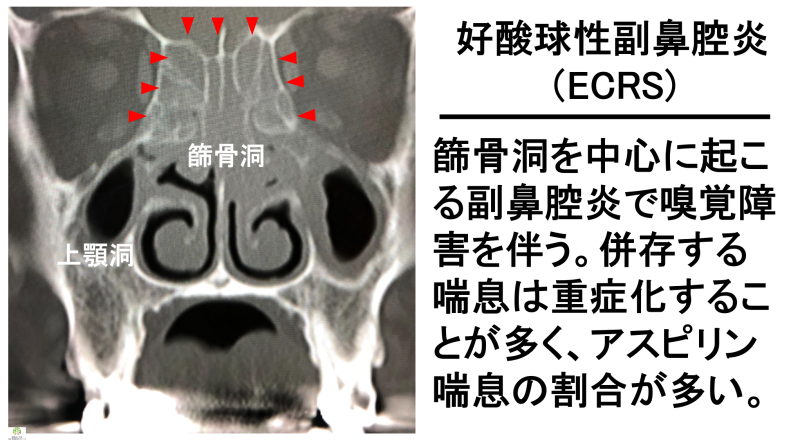

重症喘息に合併する併存症:「好酸球性副鼻腔炎(ECRS)」

喘息に併存する疾患のうち、難治性喘息のリスクとなる疾患が好酸球性副鼻腔炎(ECRS)です。ECRSは鼻茸を伴う副鼻腔炎であることが多く、嗅覚が鈍くなり、消失するケースも多いようです。またアスピリン不耐症を良く合併し、喘息を合併した場合は難治例となることが多いと考えられています。

喘息にECRSを合併すると、吸入ステロイドによる治療を行っていてもFeNOが高値(>50ppb超)となることが多いとする報告もあり、本症を疑うきっかけとなります。診断には副鼻腔CTと血中好酸球数が参考になります。

喘息にECRSを合併すると、吸入ステロイドによる治療を行っていてもFeNOが高値(>50ppb超)となることが多いとする報告もあり、本症を疑うきっかけとなります。診断には副鼻腔CTと血中好酸球数が参考になります。

重症喘息に合併する併存症:「アスピリン喘息(不耐症)」

アスピリン喘息(不耐症)と診断された場合は、市販の風邪薬や湿布薬を使用すると悪化する恐れがありますので使用を控え、必要な場合は主治医と相談しましょう。

アスピリン喘息(不耐症)

-

- アスピリン、バファリン、ロキソニンなどの解熱鎮痛薬(NSAIDs)に対する不耐症

- 20~40歳代で発症、女性、非アトピー性であることが多い。

- 今まで内服出来ていたから大丈夫とは限らない(後天的に起こる)

- ミントの歯磨き粉やカレーのスパイスが苦手なことがある。

- 鼻茸を伴う好酸球性副鼻腔炎(ECRS)を高率に合併する。

- ECRSによる嗅覚障害が先行しているケースが多い。

- 好酸球性中耳炎や好酸球性腸炎など肺外合併症も多い。

- NSAIDs内服後1時間以内に鼻閉・喘息発作を来す。

生物学的製剤の費用負担について

生物学的製剤の治療費用は「どの薬をどれ位処方するか」「加入されている保険組合」「所得区分」によって異なります。当院では患者さん毎にどれくらいの医療費がかかるのか、また利用出来る保険制度や企業が行っている付加給付制度などについて把握しご案内しております。

生物学的製剤導入の流れ

- 病状評価の後、医師により生物学的製剤が必要と判断

- 医療費助成制度(高額療養費制度、付加給付制度、喘息公費制度、指定難病制度)及び、想定される医療費(自己負担分)について確認を行い、ご説明いたします。

- 自己注射のための指導を受けて頂き、事前に練習を行います。

- 初回投与は診察室で行い30分観察します。(注射手技を確認して頂きます。)

- 2回目投与は診察室で自己注射をご自分で行って頂きます。

- 3回目以降の投与については、手技が問題なければご自宅で注射して頂きます。

*既に自己注射を行っている方については手技の確認のみ行います。

重症喘息患者さんはこんなことを医療者と話合っています。

皆さんはこんなことを医療者と話合っています。聞きたいことをチェックして診察時に聞いてみましょう。

□ 喘息増悪時にステロイドを時々飲むことはそこまで体に悪いことですか?

□ 注射することで新しい副作用が出ることが心配です。本当に大丈夫ですか?

□ 吸入は時々していますが今はそこまで困っていません。それでも注射すべきなのですか?

□ 医療費負担(月に〇〇〇〇円)の点で躊躇してしまいます。注射する価値はあるのでしょうか?

□ 生物学的製剤を打つかどうかをすぐ決められないのですが、結論保留ではだめですか?

□ 過去にステロイドを飲みましたが何も起こりませんでした。自分は大丈夫だと思うのですが?

□ ステロイドや生物学的製剤が体に長期的な影響を及ぼすことはないでしょうか?

□ 注射以外にも他に治療法はないのでしょうか?

□ 生物学的製剤を打つ治療を始めても大事のように思います。今は試しくないのですが?

□ 治療中に基礎疾患が悪化した場合は生物学的製剤はどうするのですか?

□ 今年は体調不良が重なりステロイドを何回か飲みましたが、来年は大丈夫な気がするのですが?

□ 今は喘息症状がありませんが、生物学的製剤を打ち始めると使い続けないといけないですか?

□ 今喘息症状がないのなら、このまま注射はやめた方が合理的だと思うのですが?

□ 生物学的製剤にも色々な種類があると聞きましたが、違いを教えてもらえますか?

□ 1回注射したらお休みしてしばらくしたらまた注射するのはどうですか?

生物学的製剤 Q&A

Q)生物学的製剤を開始後に中止することは出来ますか?

A)

・患者さん自身の意思で中止は可能ですが、中止後に喘息が再度増悪するという報告があります。

・生物学的製剤は吸入薬と同様にアレルギーの体質を治す薬ではなくアレルギーを抑える薬です。

・継続的に使用していくことで効果が持続し、喘息の悪化を予防します。

・例外として外的要因(職場環境など)に影響されている場合は環境が変わると中止出来ることもあります。

Q)生物学的製剤の効果はどれくらいで実感出来ますか?

A)

・喘息の体質や薬の種類によりさまざまですが、2〜4週間程で改善が得られることが多いです。

・薬が奏功しているかどうかの効果判定は8〜12週で行いますので、ピークフローの測定をお願いします。

Q)生物学的製剤はどこでも誰もら受けられるのですか?かかるため治療費用は教えてもらえますか?

A)

・医療費負担の状況を確認するため所得区分を把握する必要がありますのでご協力ください。

・マイナンバーカードによる保険証登録を行うと手続きがスムーズですのでご準備をお願いします。

Q)生物学的製剤は自己注射製剤であると聞きましたが難しくないのでしょうか?

A)

・「オートインジェクター」という誰でも簡単・かつ安全に注射を行うことが出来る注射器具で行います。

・実際による注射を行う前に看護師が少なくとも2回自己注射の指導を行っておりますのでご安心ください。

Q)自己注射の痛みはありますか?痛みを和らげる方法はありますか?

A)

・自己注射による痛みは多少あり、注射の種類や接種部位によっても異なります。

・痛みのために中止された方は当院ではいらっしゃいません。お子さんでも注射されている方もいます。

・注射液が冷たすぎると痛みを感じやすくなるため、室温に戻してから注射することをお勧めしています。

Q)自己注射の副作用にはどのようなものがありますか?

A)

・接種した部位が一時的に腫れたり赤くなることがあります。

・非常に稀ですがアレルギー反応を起こすことがあるため、初回投与は院内で30分観察を行います。

・初回投与が問題なければ2回目以降はアレルギー反応を起こすことはほぼありません。

Q)自己注射を打ち忘れた場合はどうすればよいですか?

A)

・打ち忘れた場合は翌日に接種をお願いします。

・次回接種日は翌日から起算した日(デュピクセントは2週間後、それ以外は4週間後)となります。

Q)体調が悪い時(発熱など)はどうすればよいですか?

A)

・接種を迷う場合はクリニックにご連絡ください。医師や看護師が対応致します。

・体調不良時こそ喘息が悪化しやすいため、基本的には予定通り接種を行うことをおすすめしています。

Q)旅行や出張をするときはどうすればよいですか?

A)

・あらじめ旅程(何日行くのかなど)を事前に医師へお伝えください。

・旅行先で接種できない場合、注射日をずらして旅程にかぶらないようにするのかを個別にご相談します。

・旅行先に注射薬を持っていく場合は温度管理が大変ですので、クーラーパックや保冷剤の利用をお願いします。

・海外へ注射薬を携帯される方は機内持ち込み規定や必要な書類などを事前にご確認ください。