肺炎とは

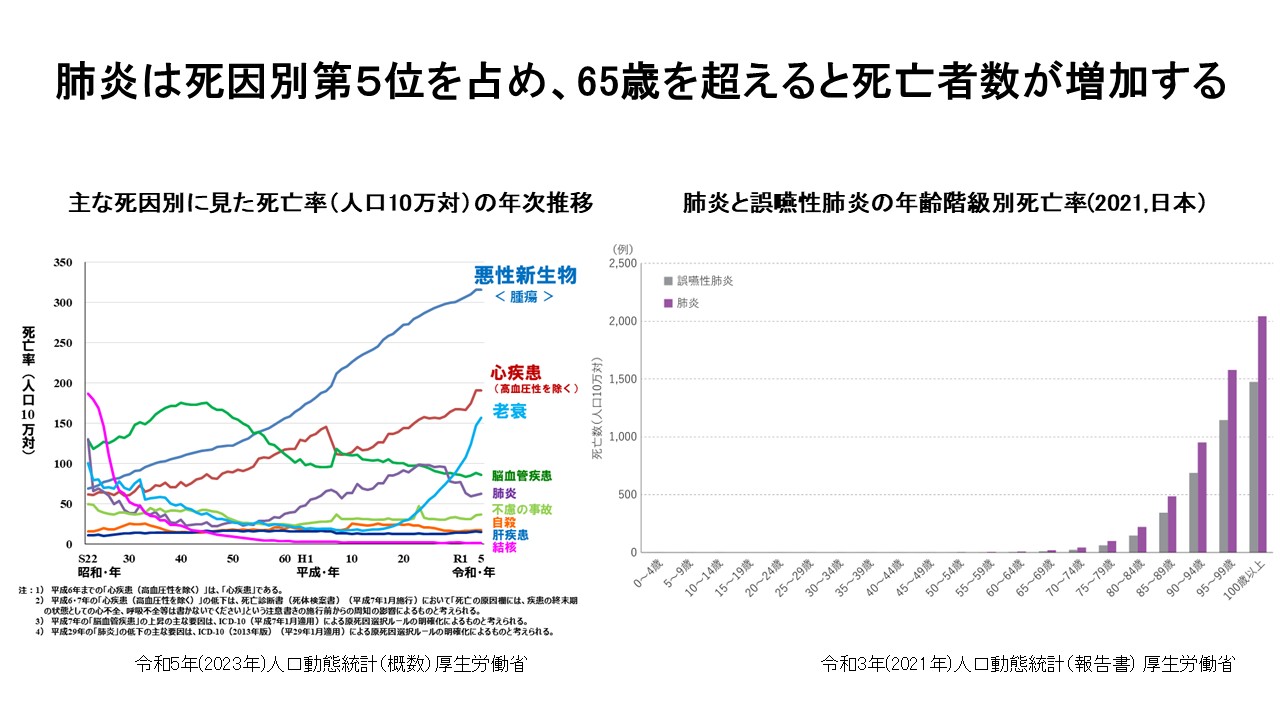

肺炎は病原体が気管支から肺に入り炎症を起こす病気です。発症すると咳、膿性の痰、発熱が起こり、重症化すると呼吸不全を来し、呼吸困難感も出現します。小児から高齢者まで幅広く罹患しますが、死因別では第5位を占め、特に65歳を超えると死亡者数が急激に増加します。肺炎を引き起こす原因としては「細菌」と「ウイルス」があります。このページでは肺炎についての症状・病態・治療・予防についてまとめていきます。

目次

1. 細菌性肺炎

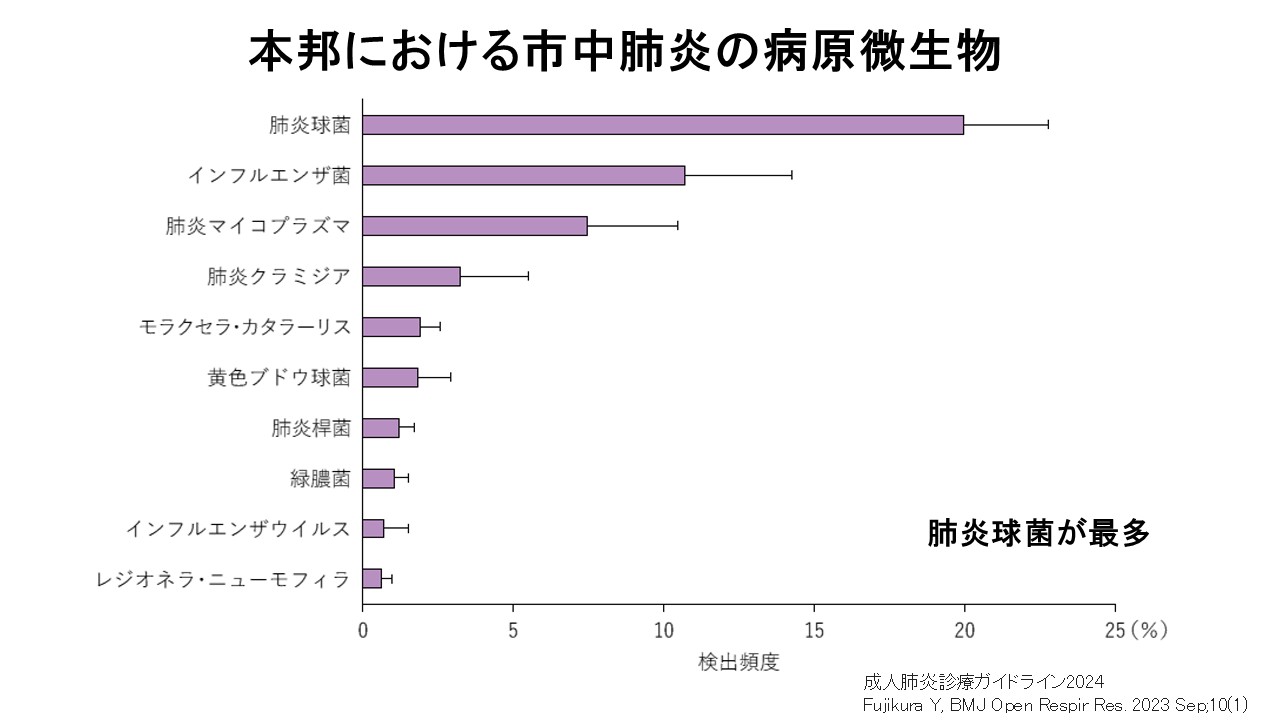

細菌性肺炎を引き起こす原因菌としては「肺炎球菌」が最も多く、次いで「インフルエンザ桿菌」(インフルエンザウイルスとは異なる)「マイコプラズマ」の順となっています。中でも肺炎球菌は最も致死率が高いので注意が必要です。

1-1. 肺炎球菌

肺炎球菌(Streptococcus pneumoniae)はグラム陽性球菌の1種であり、特に高齢者や乳幼児、免疫力が低下した人に感染症を引き起こすことで知られる細菌です。市中肺炎の原因菌として最も多く、予防接種などが有効です。

| 疾患 | 説明 |

|---|---|

| 肺炎 | 成人の市中肺炎の主要原因のひとつ |

| 中耳炎 | 小児に多い |

| 副鼻腔炎 | 感冒後に起こりやすい |

| 髄膜炎 | 重篤な合併症、乳児や高齢者に多い |

| 敗血症 | 特に脾臓摘出後の患者などに注意 |

<治療>

・第一選択はペニシリン系抗菌薬(アモキシシリン)

・ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)が増加しているため、重症例やリスク因子がある場合は広域抗菌薬(セフェム系、カルバペネム系)

1-2. インフルエンザ桿菌

肺炎の原因菌としては2番目に多い細菌です。インフルエンザウイルスと名前は似ていますが全く別物です。

・莢膜型

(特にb型:Hib)

強い病原性を持ち、乳幼児に重篤な感染症を引き起こします。ワクチンが有効。

・非莢膜型:

(nontypeable H. influenzae: NTHi)

大人の肺炎・中耳炎・副鼻腔炎などの感染症の原因

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 学名 | Haemophilus influenzae |

| 形状 | グラム陰性の小型桿菌(莢膜の有無で分類) |

| 感染経路 | 飛沫感染、接触感染 |

| 常在部位 | 健康な人の上気道(鼻咽頭)にも存在 |

| 特徴 |

莢膜を持つタイプ(特にb型:Hib)は病原性が高い |

<インフルエンザ桿菌による疾患>

| 疾患 | 説明 |

|---|---|

| 髄膜炎 | Hib型による重篤な細菌性髄膜炎(主に乳幼児) |

| 喉頭蓋炎 | 突然の発熱・呼吸困難を来す緊急疾患 |

| 肺炎 | 特に高齢者・COPD患者に多い |

| 中耳炎、副鼻腔炎 | 小児~成人に多い、NTHiによる慢性化しやすい |

| 敗血症 | 重症感染例でみられる全身性炎症反応 |

<治療>

・第一選択薬:アンピシリン系や第3世代セフェム系

・BLNAR(アンピシリン耐性βラクタマーゼ非産生株)など耐性菌も増えており感受性検査が重要

1-3. マイコプラズマ肺炎

マイコプラズマ(Mycoplasma)とは細胞壁を持たない非常に小型の細菌様微生物の一種で、ヒトに呼吸器感染症をはじめとするさまざまな疾患を引き起こすことで知られています。中でも特に重要なのが Mycoplasma pneumoniae(肺炎マイコプラズマ) で「マイコプラズマ肺炎」の原因菌としてよく知られています。肺炎の起炎菌としては3番目に多いとされています。肺炎球菌やインフルエンザ桿菌による肺炎と異なり「乾いた咳」「高熱が出ない」などの特徴があります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 学名 | Mycoplasma pneumoniae(病原性種の代表) |

| 分類 | 細菌に近縁だが、細胞壁を持たない唯一の自己増殖可能な微生物 |

| 大きさ | 約0.2〜0.3μm(細菌より小さく、ウイルスと同等レベル) |

| 形状 | 柔軟で球状または分岐状、フィルターも通過する小型サイズ |

| 感染経路 | 飛沫感染(咳、くしゃみなど) |

| 潜伏期間 | 通常1〜3週間と比較的長い |

| 感染好発層 | 小児・若年成人に多い(5〜40歳程度) |

<マイコプラズマが引き起こす疾患>

| 疾患名 | 説明 |

|---|---|

| マイコプラズマ肺炎 | 「非定型肺炎」の代表。乾いた咳、発熱、だるさなどを伴う。X線像に対して症状が軽い場合が多い。 |

| 気管支炎 | 軽症例では風邪と見分けにくい。 |

| 中耳炎 | 小児でみられることがある。 |

| 皮膚症状(多形紅斑など) | 免疫反応による合併症。 |

| 神経症状・心筋炎 | 非常に稀だが重篤な合併症として報告あり。 |

<診断方法>

| 方法 | 内容 |

|---|---|

| 抗体検査(PA法、ELISA) | ペア血清が有用だが、結果が遅いことも |

| PCR検査 | 感度・特異度が高く、迅速 |

| 咽頭ぬぐい液培養 | 実施施設が限られるため臨床現場ではあまり使用されない |

<治療方法>

・マクロライド系(クラリスロマイシン、アジスロマイシン):第一選択。小児にも使用可能。

・テトラサイクリン系(ミノサイクリンなど):12歳以上に使用可。

・ニューキノロン系(レボフロキサシンなど):成人に有効。

・マクロライド耐性菌(MRMP)が増加、年齢や重症度に応じた治療薬選択が重要。

2. ウイルス性肺炎

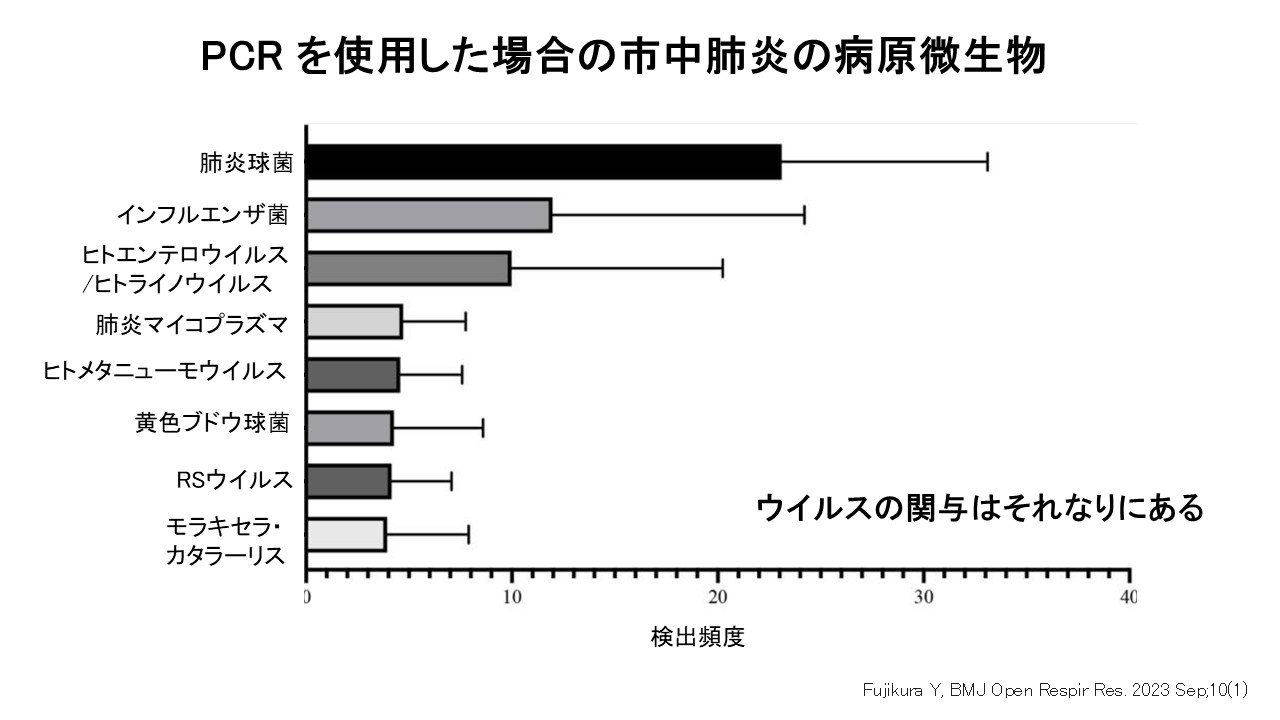

2-1. 市中肺炎におけるウイルスの関与

肺炎の原因として20-30%程度ウイルスが関与しているという報告があります。市中肺炎を対象にウイルスも検出できるPCRを用いて病原微生物を探索したところ「肺炎球菌」「インフルエンザ桿菌」に引き続き「ヒトエンテロウイルス/人ライノウイルス」「ヒトメタニューモウイルス」「RSウイルス」などによるウイルスの関与が明らかになっています。

・市中肺炎におけるウイルスの検出頻度(SARS-CoV-2流行前)は24.5%であった(1)。

・市中肺炎におけるウイルスの検出頻度(SARS-CoV-2流行前)は24.5%であった(1)。

・18歳以上の市中肺炎の調査では23%でウイルスのみ、3%で細菌とウイルスが検出された(2)。

・65歳以上ではインフルエンザウイルスや肺炎球菌の検出率は成人の約5倍、ライノウイルスは10倍(2)。

・80歳以上はRSウイルス, パラインフルエンザウイルス, コロナウイルスの検出率は肺炎球菌と同等(2)。

・PCRを用いた市中肺炎の調査では30%にウイルスが検出、82%で細菌も同時に検出された(3)。

・本邦における多施設共同研究ではウイルスの中ではインフルエンザウイルスが最も頻度が高く、細菌との複数菌感染が38%に認められた。この研究は12月-3月とインフルエンザ流行期に行われたものである(4)。

・ウイルス性肺炎はその発症機序からウイルス感染そのものによる肺炎(純ウイルス性肺炎)と細菌性肺炎(混合感染型肺炎と二次性細菌性肺炎)があるとされる。インフルエンザウイルスについては細菌感染を主なる肺炎発症機序としており(5)(6)、純ウイルス性肺炎の頻度が低い(4)(7)一方でCOVID-19肺炎では細菌との混合感染は少なく純ウイルス性肺炎が主体である(8)(9)(10)。

(1)Burk M, Eur Respir Rev. 2016 Jun;25(140):178-88.

(2)Jain S, N Engl J Med. 2015 Jul 30;373(5):415-27.

(3)Gadsby NJ, Clin Infect Dis. 2016 Apr 1;62(7):817-823.

(4)Saito A, J Infect Chemother. 2006 Apr;12(2):63-9

(5) Seki M, Eur Respir J. 2004 Jul;24(1):143-9.

(6) Mauad T, Am J Respir Crit Care Med. 2010 Jan 1;181(1):72-9.

(7) Ishida T,J Infect Chemother. 2021 Mar;27(3):480-485.

(8) Rawson TM,Clin Infect Dis. 2020 Dec 3;71(9):2459-2468.

(9) Lansbury L, J Infect. 2020 Aug;81(2):266-275.

(10) Langford BJ, Clin Microbiol Infect. 2020 Dec;26(12):1622-1629.

参考) 成人肺炎診療ガイドライン2024 メディカルレビュー社

2-2. 新型コロナウイルス(COVID-19)肺炎

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による肺炎は、インフルエンザウイルスのような細菌との混合感染ではなく、ウイルスそのものによる「純ウイルス性肺炎」が主体です。主に高齢者や基礎疾患を複数もつ方で肺炎が重症化しやすく、インフルエンザと比較しても致死率が高いことが報告されています。また罹患後の後遺症(Long COVID)があることも特徴で、認知機能低下や心血管疾患、呼吸器疾患のリスクが高くなることが報告されています。

・【死者数】本邦の2023年5月から2024年4月まで1年間におけるCOVID-19死亡者数は32576人と多い1

・【死者数】2023年5月の5類移行までの3年4カ月間のCOVID-19死者数は74096人2

・【参考】2017, 2018年2シーズンの60歳以上インフルエンザ平均年間死者数は10908人3

・【オミクロン株流行期データ】65歳以上COVID-19入院患者30日死亡率はインフルエンザの1.78倍4

・【Long COVID】COVID-19罹患後症状は高齢者でよく見られ、日常生活に支障をきたす症状が3カ月以上持続する人の割合は70歳以上で15.7%5

・【Long COVID】COVID-19罹患後1年間の心血管疾患や呼吸器疾患のリスクは、1.6~3.6倍増加し6認知機能低下や認知症の発症に関連している7

・【米国】COVID-19関連入院率:若年成人・青年・小児と比較して65歳以上で高い。

・【米国】【2023年10月~2024年1月】COVID-19関連の入院全体の67%は65歳以上8。

・【米国】【2023年1月~2024年1月】COVID-19死亡率は75歳以上が最多、次いで65~74歳9,10。

1. https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html. Accessed Aug 31, 2024.

2. https://covid19.mhlw.go.jp/. Accessed Aug 31, 2024.

3. Noda T,et Ann Clin Epidemiol 4(4):129-132, 2022

4. Xie Y, et al. JAMA 329(19):1697-1699, 2023

5 Sugiyama A, et al. Sci Rep 14(1):3884, 2024

6. DeVries A, et al. JAMA Health Forum 4(3):e230010, 2023

7. Shrestha A, et al. Ageing Res Rev 101:102448, 2024

8.Taylor C. Presented at the Advisory Committee on Immunization Practices meeting, Atlanta, Georgia, February 28, 2024. https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2024-02-28-29/02-COVID-Taylor-508.pdf

9.Wallace M. Presented at the Advisory Committee on Immunization Practices meeting, Atlanta, Georgia, February 28, 2024.

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2024-02-28-29/06-COVID-Wallace-508.pdf

10.CDC. Atlanta, GA; US Department of Health and Human Services, CDC; 2024. Accessed February 23, 2024.

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#demographicsovertime

2-2-1. 重症化しやすい方は?

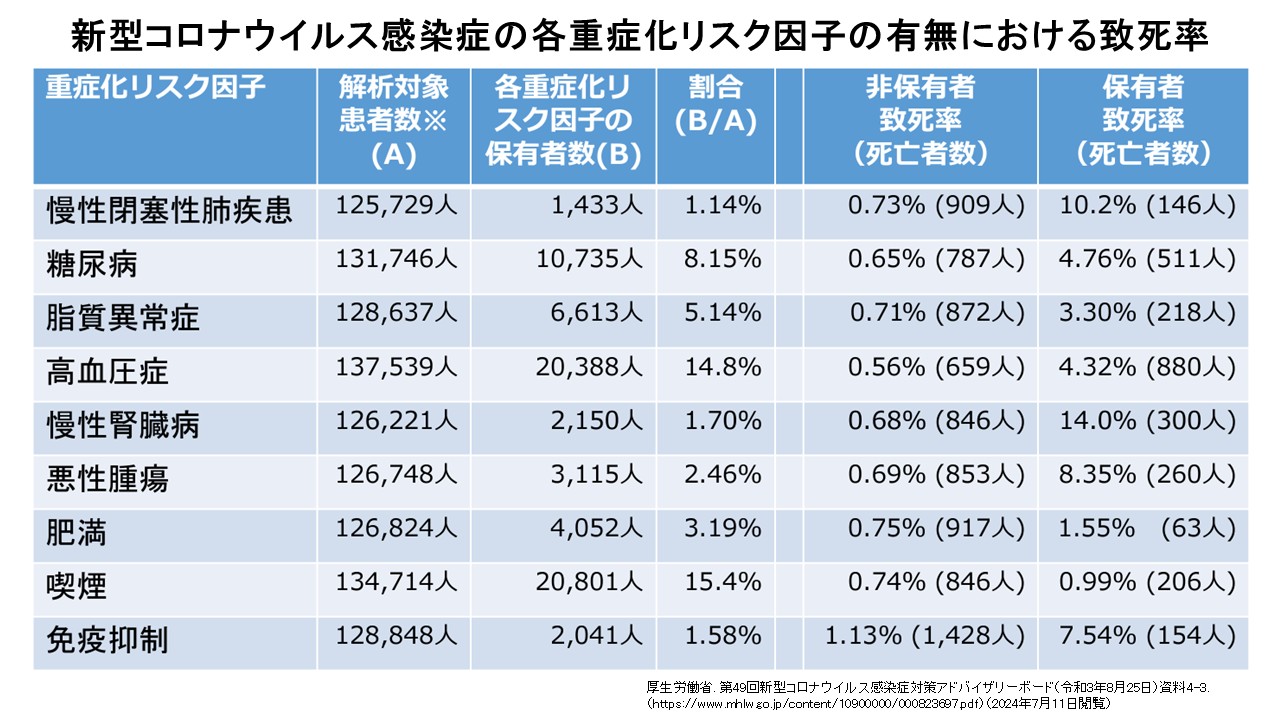

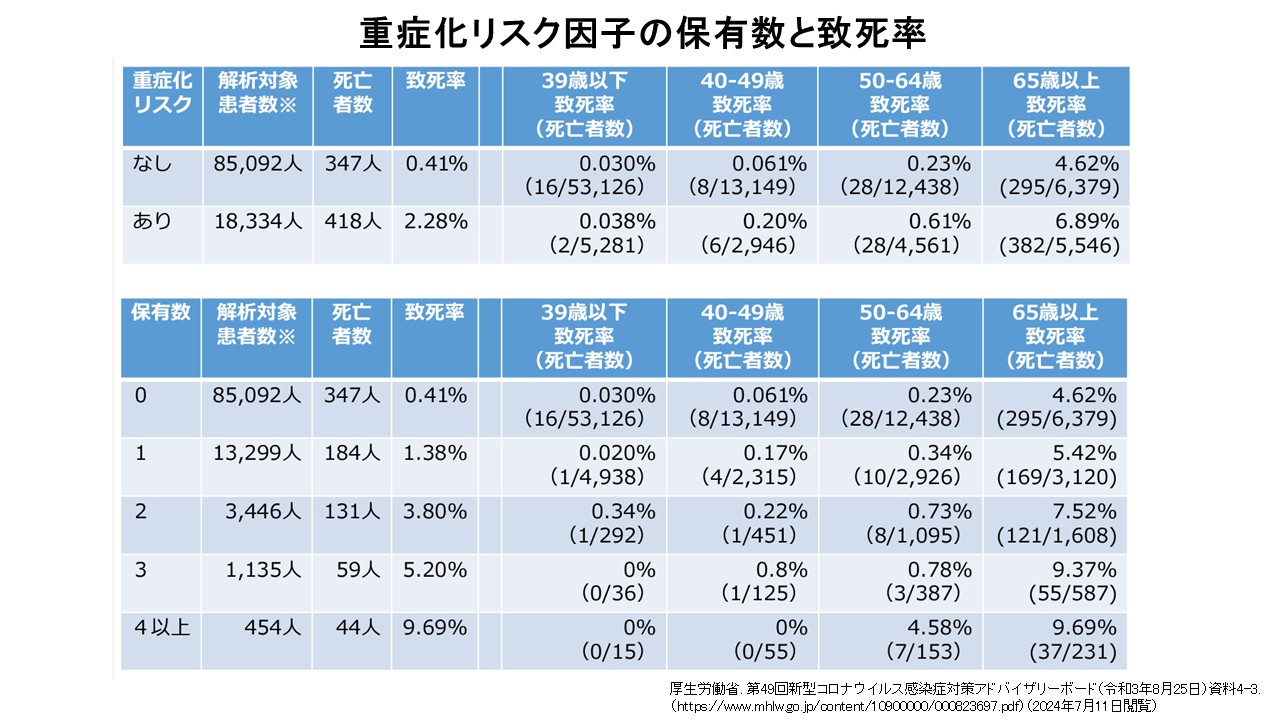

新型コロナウイルス感染症は重症化リスクがあると死亡率が増加することが分かっています。例えば、「慢性閉塞性肺疾患(COPD)」「慢性腎臓病(CKD)」「悪性腫瘍がある方」「免疫抑制状態にある方」などは致死率が高いため、新型コロナウイルス感染症には十分な注意が必要です。

年齢も新型コロナウイルス感染症の致死率と大きく関係しており、特に「65歳以上の方」は致死率が高くなります。そして重症化リスク因子の保有数が多くなると死亡率が高くなることが分かっています。

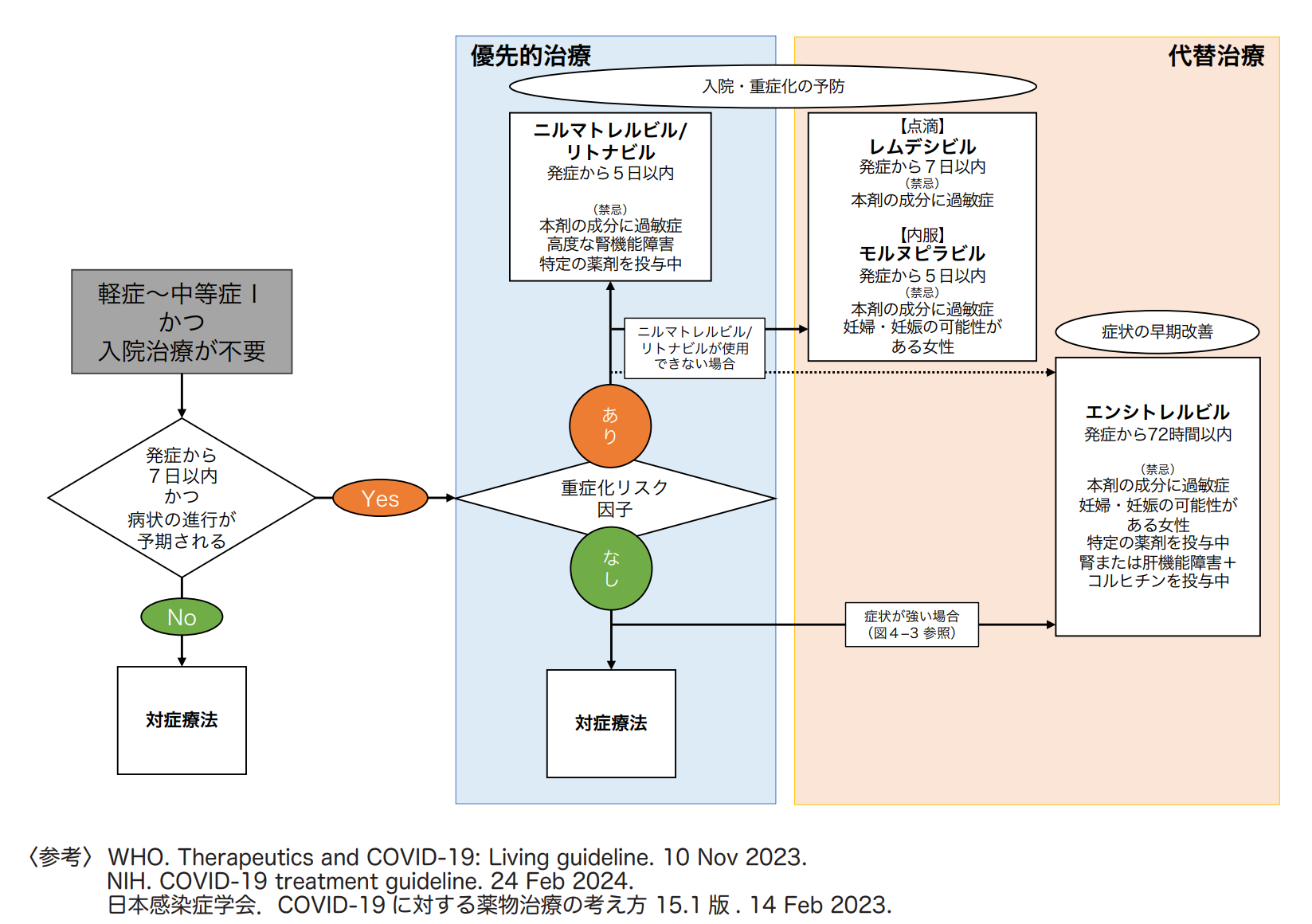

2-2-2. COVID-19感染の治療

新型コロナウイルス感染症の治療方針は重症度によって異なります。

【軽症】 咳のみで息苦しさなどの呼吸器症状はなく、肺炎はない

【中等症】 息苦しさ、肺炎が認められる状態(呼吸不全)

【重症】 肺炎が進行して人工呼吸器などを要する状態

(1)重症化リスク因子がある場合

(発症から5日以内)

・ニルマトレルビル(パキロビット)

(2)ニルマトレルビルが使用できない場合

・モルヌピラビル(ラブゲリオ)

・エンシトレルビル(ゾコーバ)

・新型コロナウイルスによる肺炎は「純ウイルス肺炎」を呈する

・感染すると発熱、咳、痰、呼吸苦などの症状がみられる

・感染後の後遺症(Long COVID)がみられる

・高齢者を中心に感染後「心血管疾患」「認知機能低下」のリスクが高まる

・65歳を超えるとCOVID-19による致死率が高まる

・重症化リスク(COPD,慢性腎臓病,糖尿病,悪性腫瘍,免疫抑制)がある方は注意

・重症化リスクが高い場合、抗ウイルス薬による治療を考慮する

2-3. インフルエンザウイルス肺炎

インフルエンザウイルスによる肺炎には「ウイルスそのものによる肺炎」と「ウイルス感染に引き続き起こる細菌性肺炎」の2種類があり、インフルエンザウイルスは細菌性肺炎の合併例が多いと考えられています。特に65歳以上のインフルエンザ感染後の肺炎球菌性肺炎は敗血症を伴うことが多く、致命率が28.3%(n=13)と高率であることが報告されています。

2-3-1. 病型と治療

治療はインフルエンザウイルスそのものに対する治療(抗ウイルス薬)と合併する細菌感染に対する治療に分けて考えます。

| 項目 | 一次性インフルエンザウイルス肺炎 | 二次性細菌性肺炎 |

|---|---|---|

| 病態の概要 | インフルエンザウイルスが肺胞に直接感染し、急速にびまん性肺炎を引き起こす | インフルエンザ感染による免疫低下により、細菌(肺炎球菌やブドウ球菌など)が二次感染を起こす |

| 発症時期 | インフルエンザ発症から1~3日以内に急速に発症 | インフルエンザ発症後3~5日以降に症状が再び悪化 |

| 主な症状 | 高熱、呼吸困難、咳、チアノーゼ、意識障害など(急激に重症化) | 一時解熱後の再発熱、膿性痰、咳嗽、呼吸苦など |

| 画像所見 | 両側びまん性すりガラス様陰影、間質性肺炎様所見 | 著明な肺胞性浸潤影(片側または両側)、空洞形成あり得る |

| 原因微生物 | インフルエンザウイルス(A型が多い) | 肺炎球菌、黄色ブドウ球菌(MRSA含む)、インフルエンザ桿菌など |

| 主な治療薬 |

|

|

| 治療補助 | 酸素投与、人工呼吸管理、ステロイドの使用は症例によって検討 | 痰の喀出、抗菌薬投与、必要に応じて酸素・入院管理 |

| 重症化リスク | 高い(特に高齢者、妊婦、基礎疾患患者) | 中等度~重症(免疫低下者や高齢者で重症化しやすい) |

2-4. RSウイルス肺炎

RSウイルス感染は健康な方には軽いかぜ症状を引き起こす程度ですみますが、「乳児」「高齢者」など免疫力が十分でない方に感染することで重症化し、RSウイルス肺炎を引き起こすことがあります。

2-4-1. RSウイルスとは

・RSウイルス(RSV)は飛沫感染によって広がるRNAウイルスで、併存疾患を抱える高齢者において重要である。

・RSVの診断はPCRが標準的である

・RSVは高齢者(60歳または65歳以上)の外来呼吸器感染症(RTI)の6~11%で特定され、RTIで入院する成人(18歳以上)の4~11%を占め、入院患者の6~15%が集中治療室に入院し、RSVによるRTIで入院した成人全体の1~12%が死亡している。

・高所得国の60歳以上の成人におけるRSウイルス感染症の年間発生率は約3~7%と推定されている。

・RSウイルスは成人においてインフルエンザと同様の疾病負担を占めているが、重度のRSウイルス感染症で入院する患者はより高齢(ほとんどが60歳以上)で、合併症や呼吸器症状が多く、発熱がない場合が多い。

・RS罹患後も長期間続く後遺症が見られ、基礎疾患(通常は心不全やCOPD)の悪化も含まれる。

Wildenbeest JG, Lancet Respir Med. 2024 Oct;12(10):822-836

2-4-2. 本邦における報告

・本邦における入院を要する成人肺炎の1.2-6.3%でRSウイルスが検出された1,2,3。

・日本のRSVの疫学情報の大部分は小児が占めており、成人の疫学研究は限られている4。

・2019年から2020年にかけて国内10施設で行われた前向き観察研究で、65歳以上の1000人に急性呼吸器感染症を疑う際に、気道検体からの遺伝子検査が行われた。24人からRSVが検出され1人が入院治療を必要とし、11人からインフルエンザが検出され1人が入院治療を必要とした5。

・2018年から2019年にかけて国内施設で行われた前向き観察研究で、急性呼吸器感染症で入院を必要とした173人に対し気道検体からの遺伝子検査が行われ、7人(4.0%)がインフルエンザウイルス、9人(5.2%)がRSウイルス、11人(6.4%)がヒトメタニューモウイルス(hMPV)であった。RSウイルスの患者2人とhMPVの患者1人がICU入院を必要としたが、インフルエンザでは必要としなかった。RSウイルスとhMPVの患者は、インフルエンザ患者と比較して、退院後1、2、3か月の時点で抗生物質、気管支拡張薬、吸入コルチコステロイドの使用が多かった6。

1.Maruyama T, Respir Med. 2008 Sep;102(9):1287-95.

2.Maruyama T, Clin Infect Dis. 2013 Nov;57(10):1373-83

3.Maruyama T, Clin Infect Dis. 2019 Mar 19;68(7):1080-1088.

4.倉井大輔,日内会誌.2024.113:2077-2083

5.Kurai D, Influenza Other Respir Viruses. 2022 Mar;16(2):298-307.

6.Shinkai M, Respir Investig. 2024 Jul;62(4):717-725.

2-4-3. 特異的治療はなく予防が重要

RSVに対する特効薬はなく、対症療法が主体となります。そのため「予防」が重要であると認識され、近年ではRSVワクチンが接種できるようになっています。

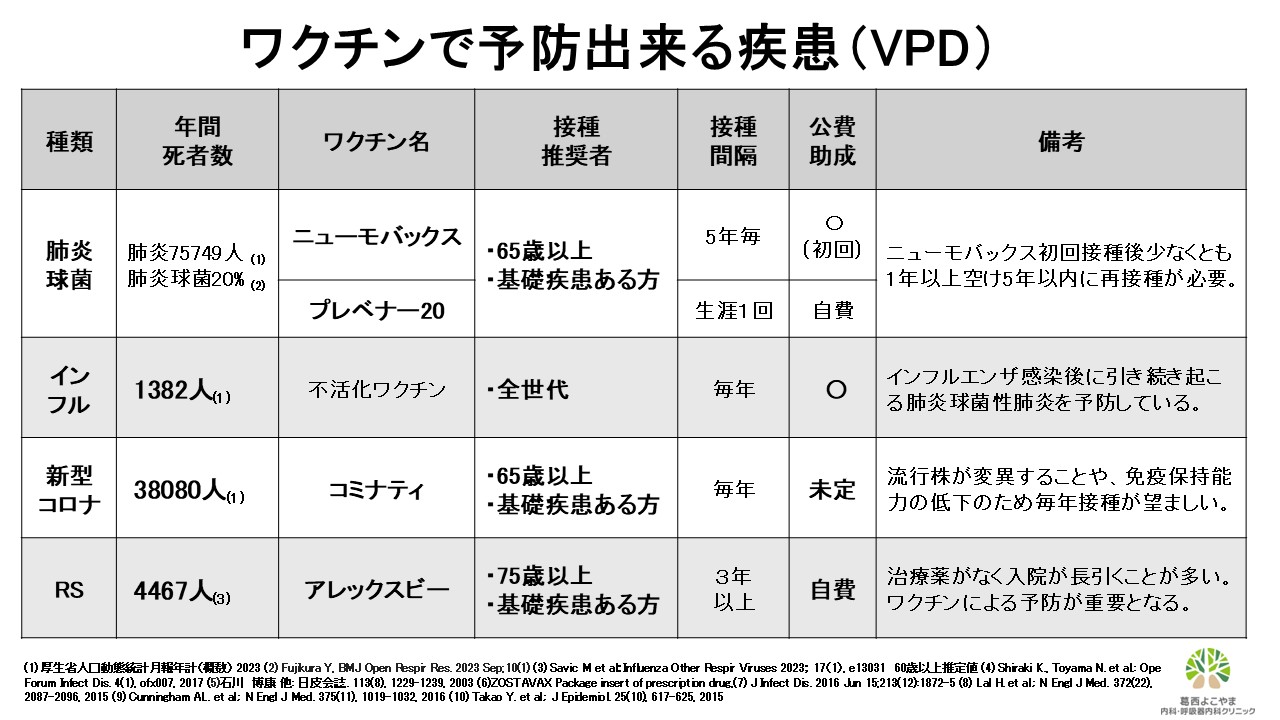

3. 予防接種

「肺炎球菌」「インフルエンザウイルス」「コロナウイルス」「RSウイルス」の4つについては予防接種があります。「65歳以上」「基礎疾患がある方」については積極的な接種が望まれます。

4. おわりに

肺炎は子どもから高齢者まで幅広い世代がかかる病気ですが、特に高齢者や基礎疾患のある方では重症化や死亡のリスクが高くなります。細菌性肺炎だけでなく、ウイルス性肺炎の頻度も無視できず、とくにCOVID-19やインフルエンザ、RSウイルスは高齢者にとって深刻な影響を与えることが知られています。治療法の選択や予防策は、原因となる病原体や患者の年齢、基礎疾患の有無などによって異なりますが、共通して重要なのは「早期の診断と適切な治療」、そして「予防接種を通じた発症・重症化の回避」です。肺炎は適切な知識と対策によって予防・重症化の防止が可能な疾患です。65歳以上や基礎疾患をお持ちの方は、定期的なワクチン接種や健康管理を通じて、肺炎から自身を守る意識を持つことが大切です。

<参考記事>

・予防接種

・長引く咳(慢性咳嗽・遷延性咳嗽)