小児喘息とは

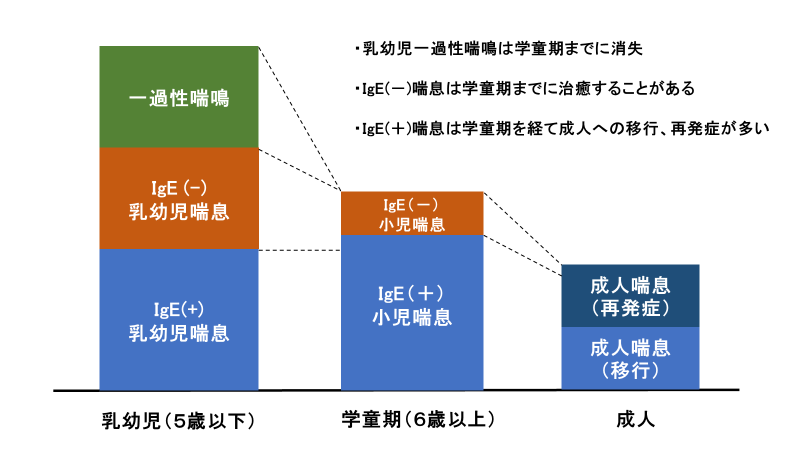

小児喘息は、発作的に気管支がせまくなることにより、喘鳴(ぜんめい:ぜーぜー、ヒューヒューすること)や咳、たん、呼吸困難を繰り返す病気です。特定の「遺伝因子」と「環境因子」が互いに作用しあって発症すると言われています。病態や治療の考え方の違いから、5歳以下の「乳幼児喘息」と6歳以上の「学童期喘息」に分類されます。

- 小児喘息は「遺伝要因」と「環境要因」が合わさって起こる

- 5歳以下を「乳幼児喘息」、6歳以上を「学童期喘息」という

乳幼児喘息(5歳以下の喘息)

乳幼児は、気道内径がせまく、気管支の筋肉が少なく、肺がやわらかいなどの特性から、容易に気道狭窄を起こしやすいという特徴があります。感冒を契機に一時的に喘鳴を来すことも多くあり、「一過性喘鳴」といい、喘息と区別が難しいことがあります。そのため診断上重要視されているのは喘鳴を繰り返す「反復性喘鳴」です。明らかな喘鳴を3エピソード以上繰り返し、治療薬(気管支拡張薬や吸入ステロイドなど)により改善する「診断的治療」をもって喘息と診断します。また、アトピー素因をもつ乳幼児IgE関連喘息の多くは、学童期以降も継続することから、ダニなどの吸入抗原を含むアレルゲン検査を行うことが重要です。

- 乳幼児には感冒を契機にゼイゼイする「一過性喘鳴」がある

- 乳幼児喘息は「反復性喘息」と治療薬が奏功する「診断的治療」で診断を行う

- アトピー素因を持つ「乳幼児IgE関連喘息」は学童期以降の喘息へ移行することが多く、ダニなどの吸入抗原を含むアレルゲン検査を行うことが重要である

学童期喘息(6歳以上の喘息)

学童期以降の小児喘息は、アトピー素因(IgE)陽性の乳幼児喘息からの移行例が多くみられますが、アトピー素因(IgE)陰性の小児喘息も見られます。乳幼児喘息と同様、アトピー型(特にダニなどの吸入抗原陽性)の小児喘息は成人喘息への移行や、再発症が多く注意が必要です。小児期より成人へ移行する喘息患者では、成人同様、慢性的な気道炎症による気道リモデリング(経年的な気道の老化)が起こると考えられており、アトピー型小児喘息では症状がなくても定期的な吸入ステロイドによる予防的な治療が重要と考えられます。

- 乳幼児IgE関連喘息からの移行例がある

- アトピー素因(ダニ抗原)陽性の場合、成人への移行に注意が必要

- 吸入治療により気道リモデリング(気道の老化)を予防することが重要

- 乳幼児IgE関連喘息からの移行例がある

ダニアレルゲン陽性の小児喘息

ダニアレルゲン陽性(アトピー型)小児喘息は成人喘息への移行および再発症が多く、自然治癒は期待しにくいというお話をしました。これに対し、近年ダニアレルゲン陽性のアレルギー性鼻炎に対する舌下免疫療法(ミティキュア)が、小児喘息に対し有効であったとの報告があります。小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2020では、喘息自体への保険適応がありませんが、(ダニアレルギー性鼻炎に対する保険適応)ダニに感作された小児喘息患者にダニアレルゲン免疫療法を標準治療とすることが提案されています。

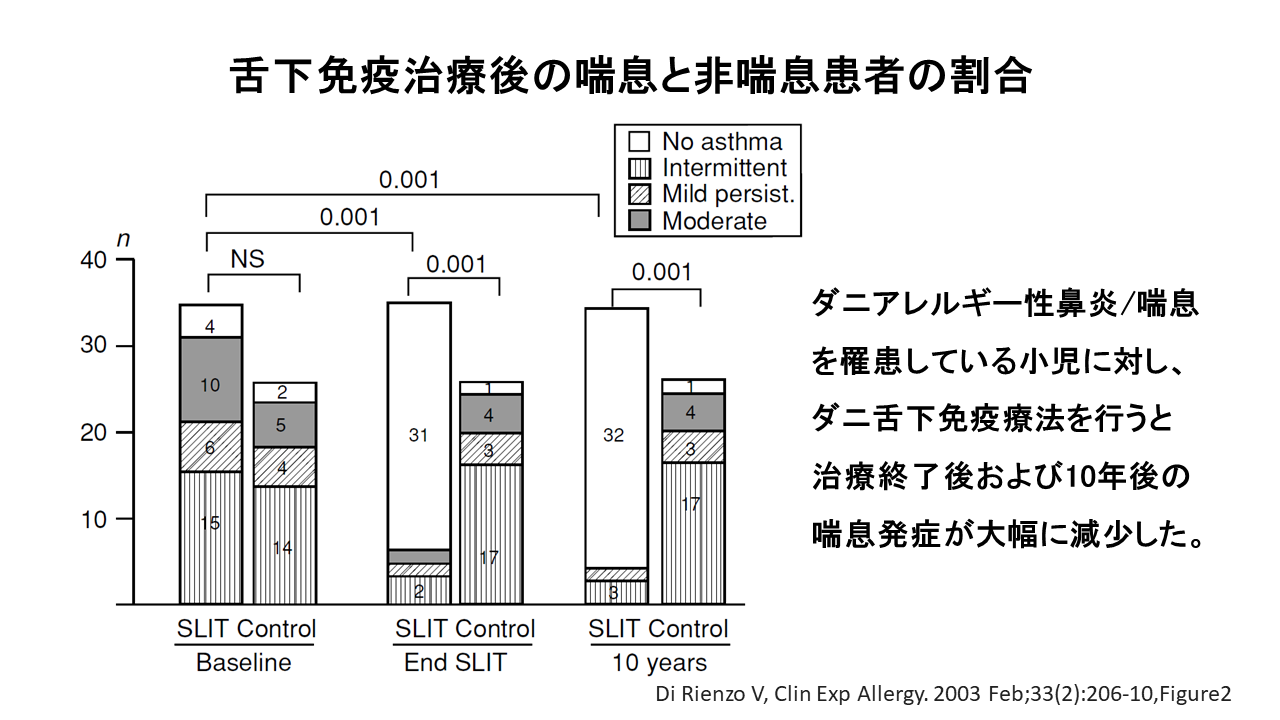

ダニアレルゲン陽性の小児喘息に対する効果

ダニアレルギー性鼻炎および喘息を罹患している小児に対し、ダニ舌下免疫療法を行うと、治療終了時(5年後)、および10年後に喘息を罹患していた患者の割合が大幅に減少したことが報告されています。ダニアレルゲン陽性の小児喘息は、成人喘息への持ち越し・再発症が多く、小児期でダニ舌下免疫療法を行う意義は大きいと考えます。

小児喘息の治療管理

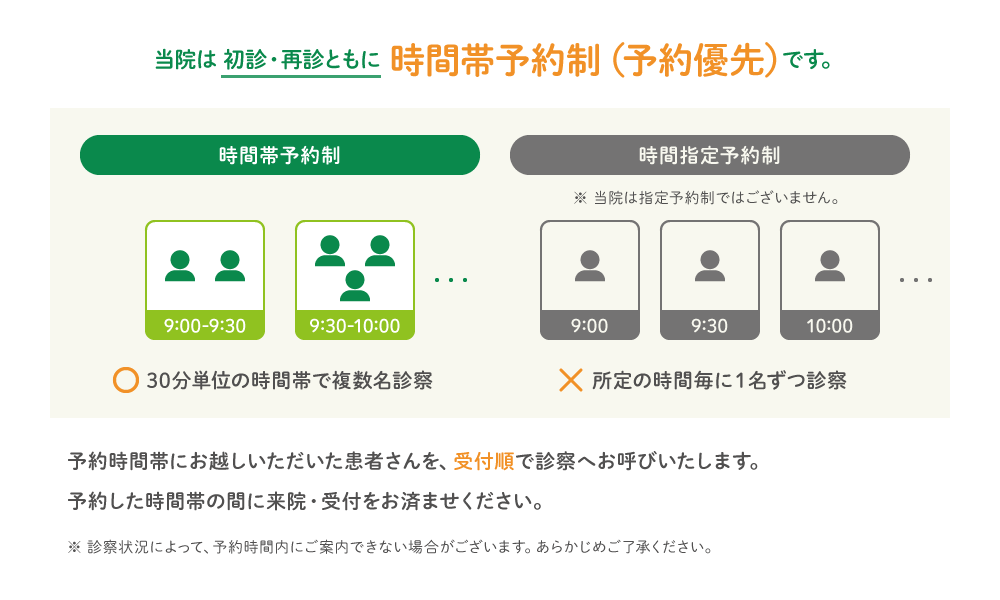

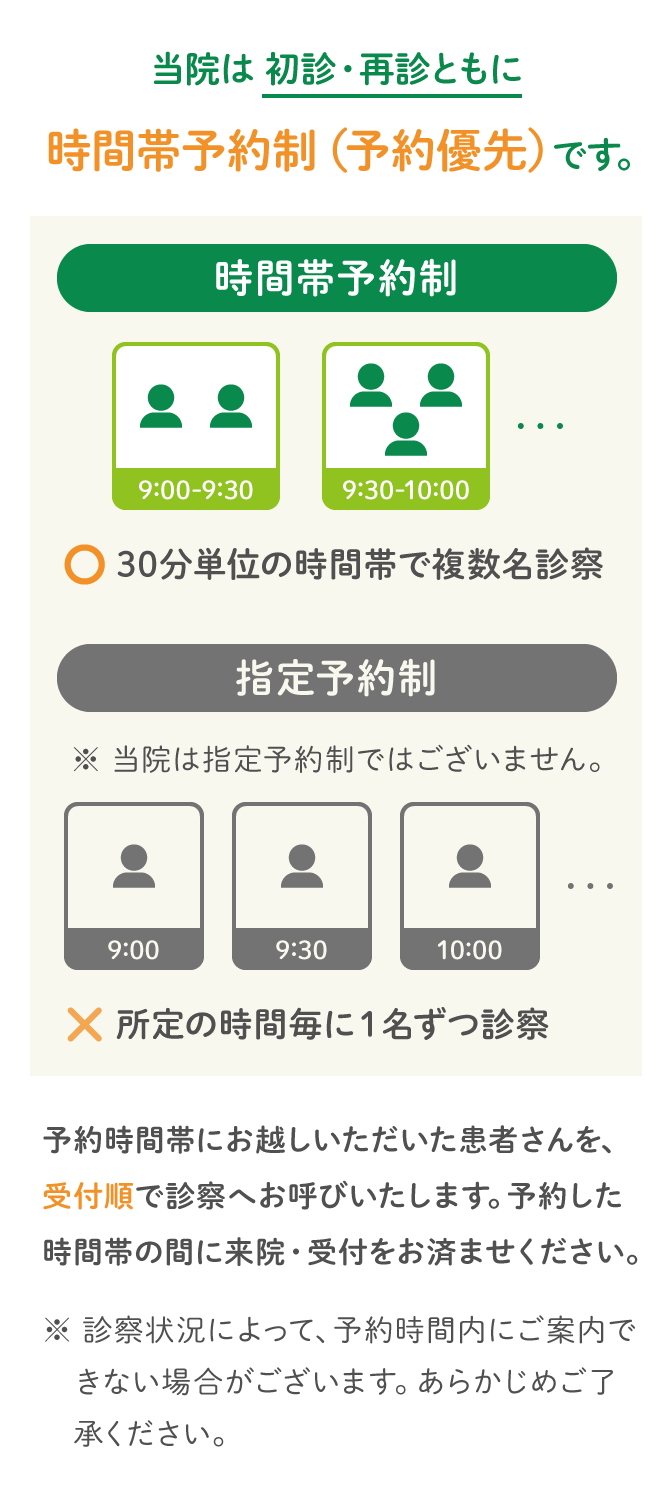

小児気管支喘息治療・管理ガイドラインでは長期管理を行う上での治療目標として、①症状②呼吸機能③QOL(生活の質)の3つを挙げています。治療を行う上では病状の適切な評価が必要です。当院では診察毎に患者さんによる喘息評価のための問診票(JPAC)、問診による自覚症状(咳・痰・鼻)やQOL(運動や学校生活の状況)の評価に加え、診察所見(聴診)、検査(アレルゲン検査、呼気NO検査、呼吸機能検査)、ピークフローメータによる管理を行っています。通院はおおよそ1~2か月毎、治療の見直しは概ね3か月毎に行い、治療薬の減量が可能と判断される場合は減薬していきます。また、アレルゲン検査の結果、通年性抗原(ほこり、ダニ)が陽性の場合は寝具回りなどを中心とした掃除を行い、5歳を超えた場合はアレルゲン免疫療法による治療をおすすめしています。季節性抗原(花粉など)が陽性の場合は、花粉シーズンより少し前から薬物治療を開始することが悪化を防ぐ方法となります。診察時に生活環境の調整についてもゆっくり丁寧にご説明させて頂きます。

生活指導と環境対策

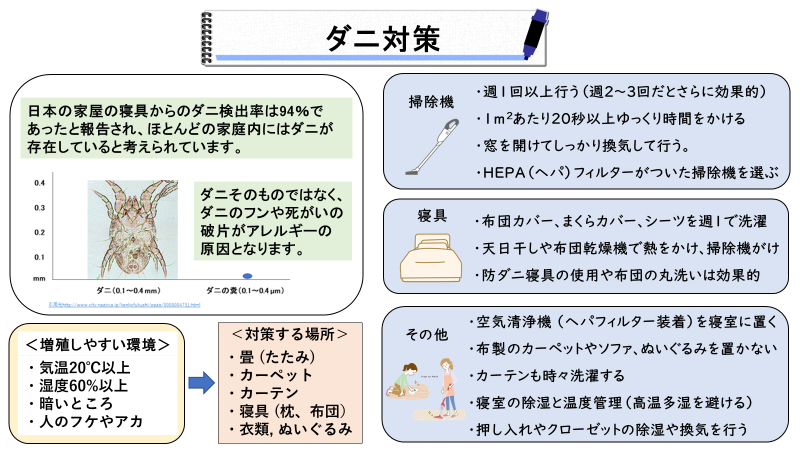

ハウスダスト(ダニ)対策

ダニは高温多湿環境下で繁殖し、特に寝具周りのお手入れが重要です。掃除機をしっかりかけ、こまめな換気を心がけましょう。

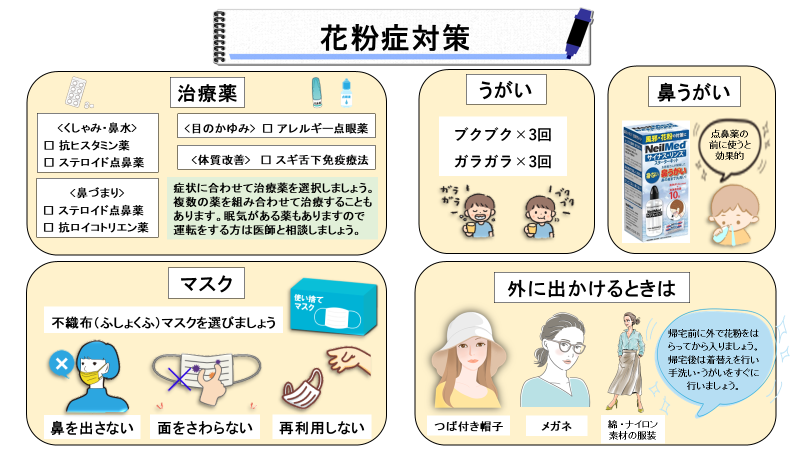

花粉症対策

スギ花粉をはじめ、季節の花粉はアレルギー性鼻炎や喘息悪化の原因となります。花粉症対策を行い、悪化する前に早めの治療を行いましょう。

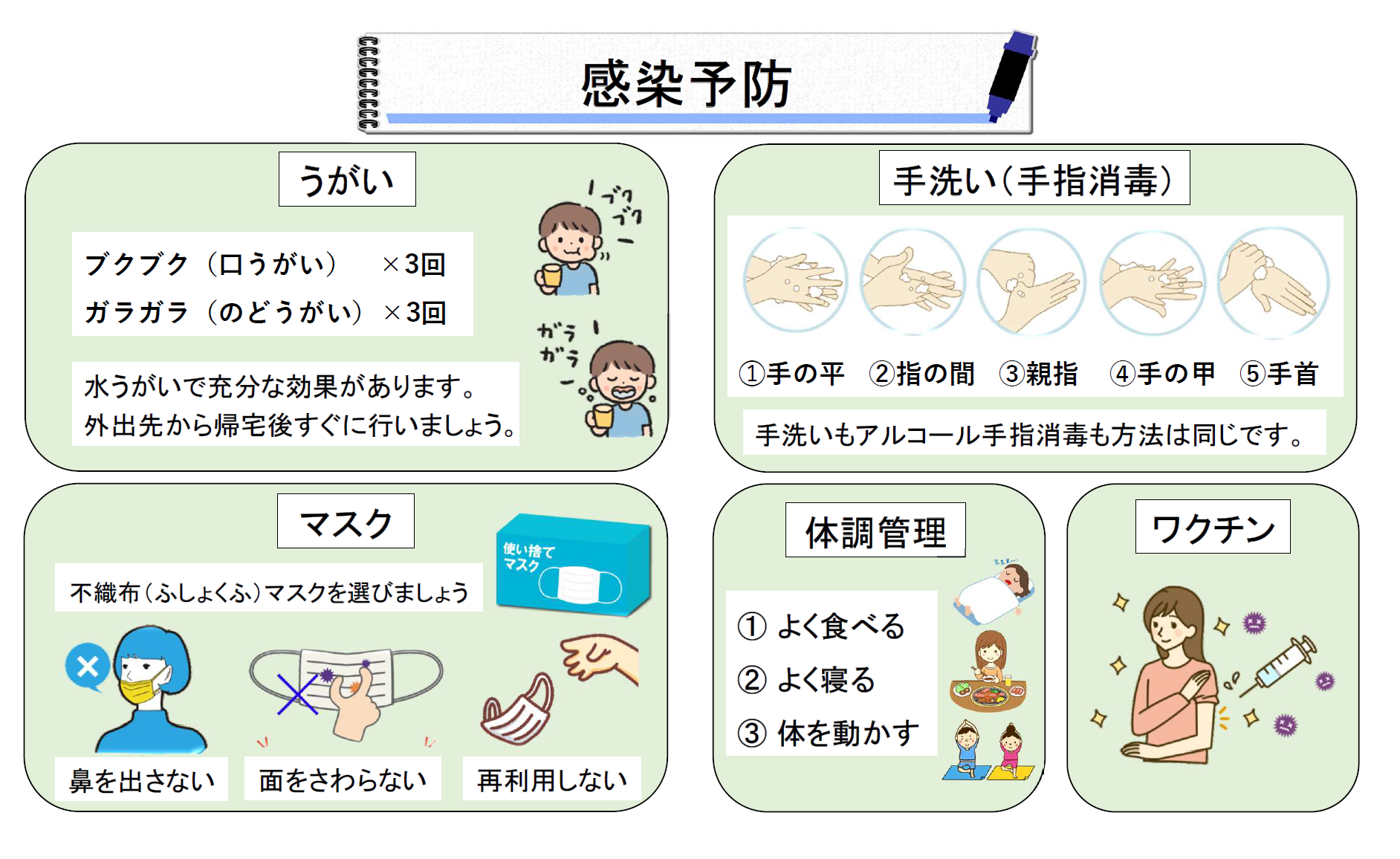

感染予防対策

喘息増悪のきっかけの多くは感冒(ウイルス感染)と言われています。感染予防を行い、風邪を引かないようにしましょう。

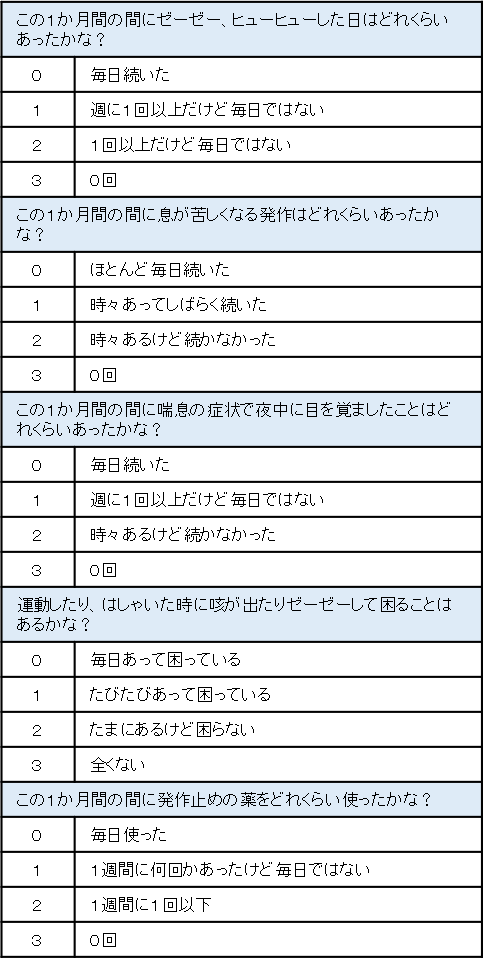

小児喘息コントロールテスト(JPAC)

自宅でご記入いただいたものをご持参いただくか、クリニックの受付で記入します。過去1か月間の症状を聞く問診票で、最高15点満点となります。

小児喘息の検査

アレルゲン検査

小児喘息に対し、主にダニなどの吸入抗原に対するアレルギーを調べるために行います。当院では、お子様に対する侵襲性と調べる項目の必要性を考え、指先から検査を行い、20分以内に結果が判明する「イムノキャップラピッドアレルゲン」をおすすめしています。

(食物抗原が必要な場合などは、通常通りの血液検査が必要です。)

イムノキャップラピッドアレルゲン8

IgE抗体検査は5~10ml程度の血液を必要とするため、血管から採血をする必要があります。また外の検査会社さんに検体を提出する外注検査になりますので、結果も即日お返しすることは出来ません。一方、迅速検査であるイムノキャップラピッドは0.1mlの採血量で検査可能であり、指先から検査が可能で結果も約20分で判明します。特に血管がわかりにくく安静することが難しい小さなお子さん(3才以下)でも検査出来ることが特徴です。検査項目は「スギ」「ダニ」「ブタクサ」「カモガヤ」「ヨモギ」「イヌ」「ネコ」「シラカンバ」の8項目 に限られますが、主に「スギ」や「ダニ」など項目を絞って検査を行うには有用な検査といえます。

引用:サーモフィッシャーダイアクノスティックス株式会社

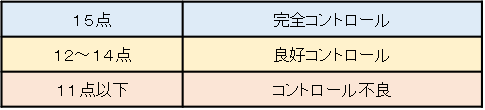

呼吸機能検査(スパイロメトリー)

息を吸ったり吐いたりして、肺の機能を調べる検査です。日常診療では、主に「安静呼吸」と「努力呼吸」の2つをみる検査が行われます。

呼吸機能検査の主な評価項目

- 「努力性肺活量」:肺の大きさ

- 「1秒量」:1秒間で吐ける息の量(気管支の狭さ)

- 「1秒率」:「1秒量」/「努力肺活量」

このうち、診断に重要なのは「1秒率」です。肺の大きさ(肺活量)には個人差がありますので、ご自身の肺の大きさ(努力肺活量)に対し、どれだけ気管支が狭いか(1秒量)を表す指標と考えて頂ければよいと思います。小児喘息の場合、1秒率が80%を下回ると「閉塞性障害」つまり、病的に気管支がせまい状態と判断されます。既に喘息と診断されている患者さんでは、治療前後で「1秒量」の変化を見ることで、気管支がきちんと広がっているかどうかを確認することが出来ます。また思いっきり息を吐いた時に得られる曲線をフローボリューム曲線といいます。喘息ではフローボリューム曲線が下に凸(へこむ)ことが特徴です。

このうち、診断に重要なのは「1秒率」です。肺の大きさ(肺活量)には個人差がありますので、ご自身の肺の大きさ(努力肺活量)に対し、どれだけ気管支が狭いか(1秒量)を表す指標と考えて頂ければよいと思います。小児喘息の場合、1秒率が80%を下回ると「閉塞性障害」つまり、病的に気管支がせまい状態と判断されます。既に喘息と診断されている患者さんでは、治療前後で「1秒量」の変化を見ることで、気管支がきちんと広がっているかどうかを確認することが出来ます。また思いっきり息を吐いた時に得られる曲線をフローボリューム曲線といいます。喘息ではフローボリューム曲線が下に凸(へこむ)ことが特徴です。

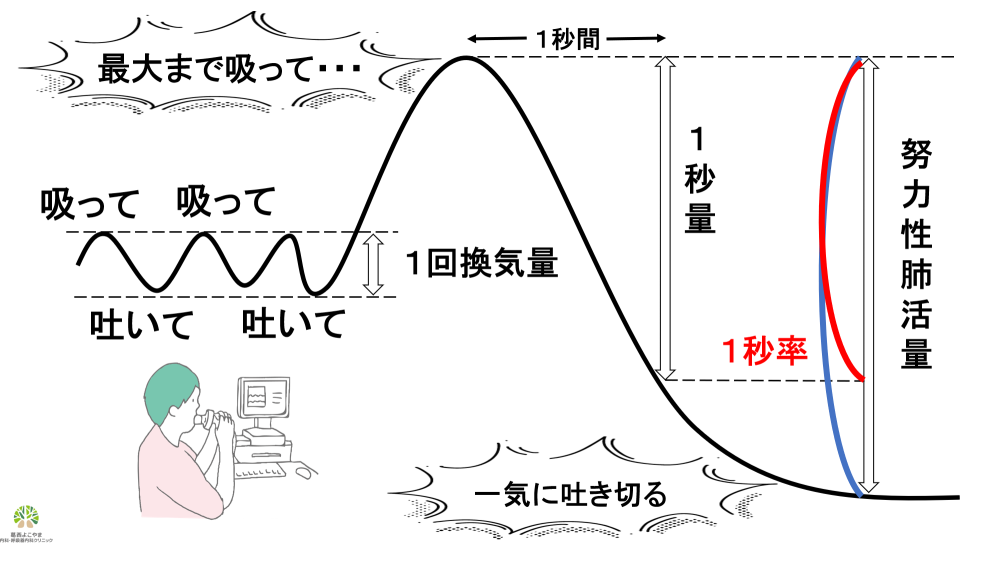

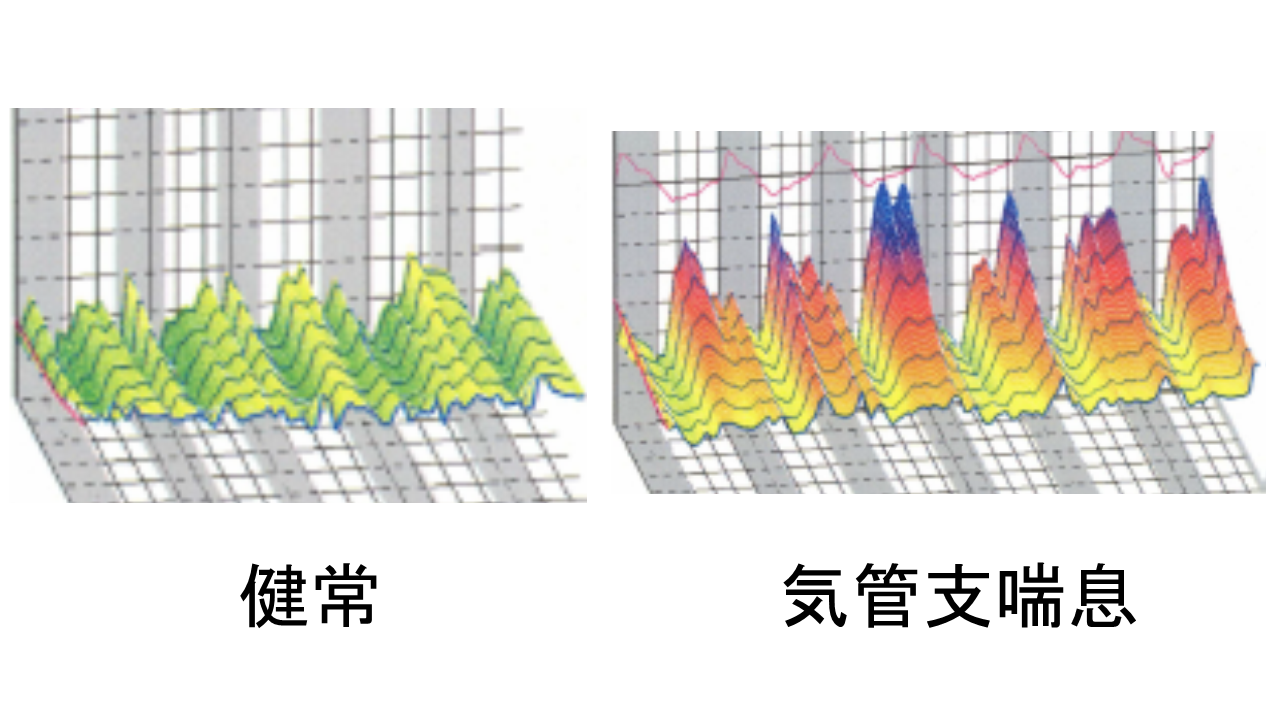

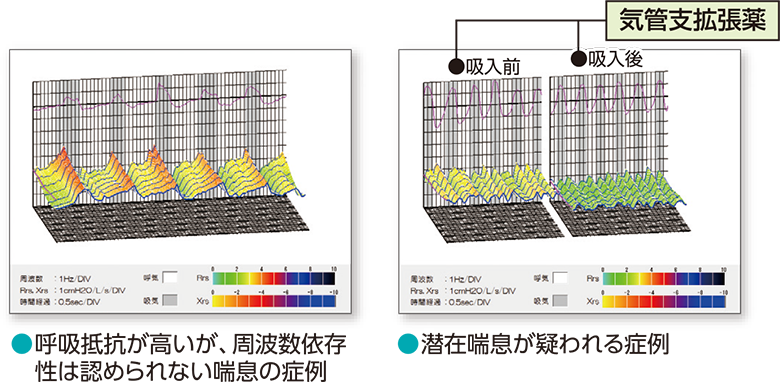

気道抵抗性試験(モストグラフ)

気管支の抵抗=せまさをみる検査です。気管支がせまいと山が高く赤~黒に表示され、気管支が広いと平らで緑~青に表示されます。20~30秒間の間通常通り呼吸を繰り返すだけでよい簡単な検査ですので、大人はもちろん、5~6才のお子さんから行うことが出来ます。

検査結果解釈上の注意点

体質的に気道抵抗が高値となる方がいます。(お子さんや一部の成人など)このため、自覚症状(呼吸苦や喘鳴)、既往歴、呼気NO検査などの所見と併せて判断することが重要です。また気道可逆性試験(気管支拡張薬の吸入前後での変化をみること)や、治療後の経過を追うことで気道抵抗の改善が得られれば気道狭窄の存在を証明することが出来ます。

気管支拡張薬吸入後に気道抵抗が改善(黄色→緑へ変化)しており、潜在的に喘息が疑われる。(CHEST社HPより)

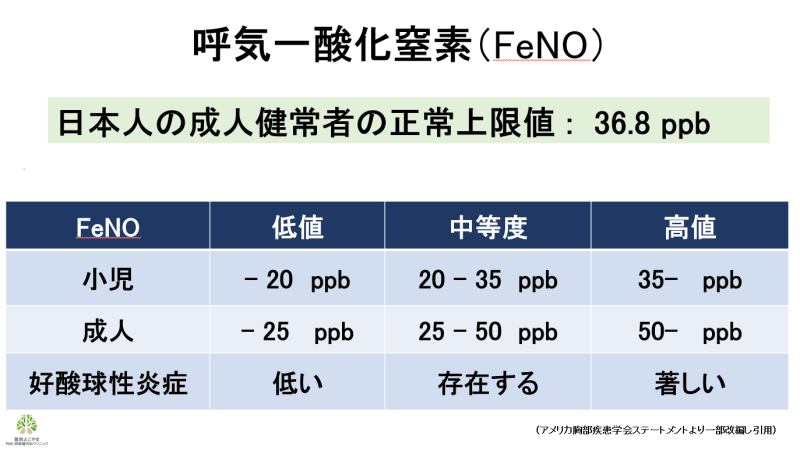

呼気NO検査

呼気NO(FeNO)検査は、気道中のアレルギーを見る検査で、喘息や咳喘息の診断だけでなく、既に喘息と診断された方の炎症コントロールをみる指標としても有用です。検査は10秒間一定の速度で息を吐くことで測定します。

呼気一酸化窒素(FeNO)値の大まかな目安は下記の通りです。(好酸球型)小児喘息の診断には喘鳴があり「35ppb」を超えていることが目安となります。診断時のFeNO値が高値である場合、治療反応性に値は改善するため、治療指標の判断としても有用です。(FeNO値が低値の喘息もありますので解釈に注意が必要です)

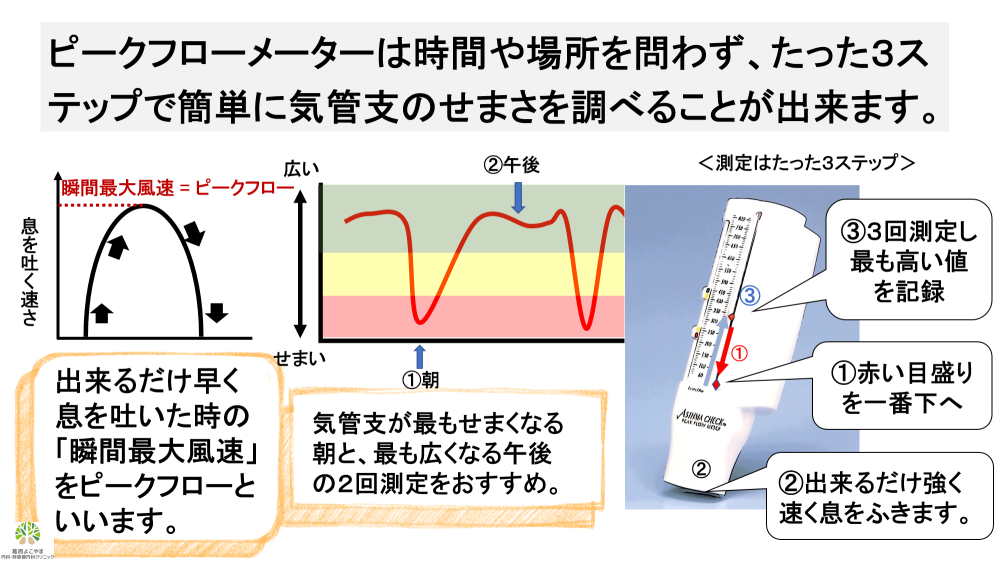

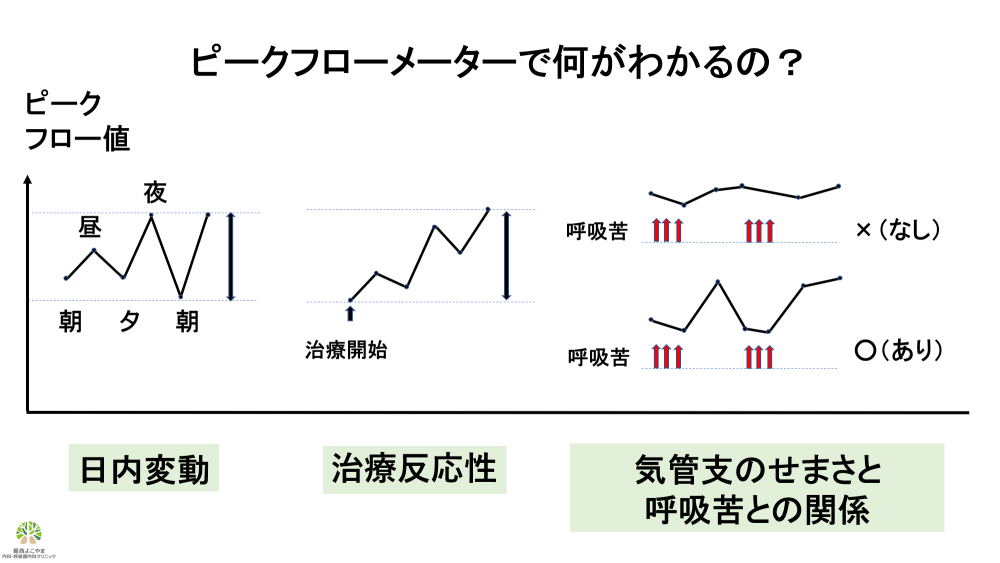

ピークフローメーター

ピークフローメーターは、患者さんがご自宅で肺機能を簡便に測定出来る医療機器です。息をどれだけ早く吐き出せるかを見る検査で、「瞬間最大風速」を見ていると考えると分かりやすいかもしれません。肺機能検査で測定される「1秒量」と相関しており、患者さんの気管支のせまさを表しています。患者さん自身で病状を客観的に判断出来るツールとして有用です。

ピークフローメーターは、患者さんがご自宅で肺機能を簡便に測定出来る医療機器です。息をどれだけ早く吐き出せるかを見る検査で、「瞬間最大風速」を見ていると考えると分かりやすいかもしれません。肺機能検査で測定される「1秒量」と相関しており、患者さんの気管支のせまさを表しています。患者さん自身で病状を客観的に判断出来るツールとして有用です。

ピークフローメーターでは1日のうちの気道のせまさの変化(日内変動)や治療反応性、呼吸苦と気道のせまさとの関連を見ることができます。肺機能検査は病院でしか行うことが出来ないため、時間経過や自宅での気道の状態を評価出来る点が優れています。

ピークフローメーターでは1日のうちの気道のせまさの変化(日内変動)や治療反応性、呼吸苦と気道のせまさとの関連を見ることができます。肺機能検査は病院でしか行うことが出来ないため、時間経過や自宅での気道の状態を評価出来る点が優れています。

ピークフローメーターの特徴

- 測定がとても簡単である

- 夜や朝方など、いつでも検査できる

- 調子が悪いときも、いつでも検査できる

- 場所を選ばないで、いつでも検査出来る

- 日内変動は気道過敏を表しており、肺機能検査では評価出来ない項目である

- 治療反応性を経時的に見ることが出来る唯一の医療機器である

喘息の治療薬

喘息の治療薬は①増悪時の治療薬、②定期薬の2つに分類されます。

喘息増悪時の治療薬

喘息増悪で起こっている事と治療薬

気道平滑筋(きどうへいかつきん)の収縮

炎症で気管支の周囲の筋肉が縮んでしまい気道がせまくなる

→気道平滑筋を弛緩(しかん)させ、気管支を広げる

短時間作用型気管支拡張薬

気道粘膜のむくみ(浮腫:ふしゅ)

気管支の粘膜が炎症ではれてしまい気道がせまくなる

→炎症を抑えて、むくみとる

- ステロイド(即効性を期待する時は経口もしくは点滴薬を使用)

気道分泌物(痰)の貯留

気道粘膜が炎症を起こし粘調な痰を産生し、気管支壁にくっついてしまう

→分泌物の排出を促す

- 去痰薬

- 短時間作用型気管支拡張薬

→細菌感染が併発している場合

- 抗生剤

短時間作用型気管支拡張薬

即効性あり、20-30分程度効果が期待。呼吸困難時に頓用で使用します。

| メプチンキッドエアー | |

|---|---|

|

短時間作用型β2刺激薬(SABA) |

| 1回あたり1~2吸入 1日最大8吸入 |

|

| 副作用)動悸、手の震え |

| サルタノールインヘラー | |

|---|---|

|

短時間作用型β2刺激薬(SABA) |

| 1回あたり1吸入 1日最大4吸入 |

|

| 副作用)動悸、手の震え |

| メプチンユニット(ネブライザー) | |

|---|---|

|

短時間作用型β2刺激薬(SABA) |

| 1回あたり0.3ml | |

| 副作用)口喝、眼圧上昇(閉塞隅角緑内障) |

去痰薬

痰の粘調度を下げたり、痰の切れを良くすることで痰を出しやすくする薬です。カルボシステインとアンブロキソールは併用することもできます。

| 商品名 | ムコダイン | ムコソルバン |

|---|---|---|

| 一般名 | カルボシステイン | アンブロキソール |

| 内服方法 | 1日3回 | 1日3回 |

| 効果 | 痰の粘調度を下げる | 痰の切れを良くする |

経口ステロイド

経口ステロイドは呼吸苦があり横になれない、呼吸状態が悪い時など、重度の喘息増悪に限り使用されます。吸入に比べ短期間で気道のアレルギーを改善させ、気道の浮腫(むくみ)を取ることにより、喘息増悪を改善させます。投与する際は「短期間(3~5日間)」の投与が原則です。

| 商品名 | プレドニン |

|---|---|

| 一般名 | プレドニゾロン |

| 内服方法 | 1日1回(朝) 体重あたり0.5㎎~1㎎/kg |

| 効果 | 喘息憎悪を改善させる |

喘息定期治療薬

喘息定期治療薬の目的は、➀気道の炎症を抑えること、②気管支を広げること、の2つに分類されます。

喘息定期治療薬の目的

- 気道炎症を抑えること

・吸入ステロイド(ICS)

・ロイコトリエン受容体拮抗薬(LTRA)

・テオフィリン徐放薬(SRT) - 気管支を広げること

・長時間作用型β2刺激薬(LABA)

・テオフィリン徐放薬(SRT)

| 略称 | 薬剤名 | 効果 | 主な副作用 |

|---|---|---|---|

| ICS | 吸入ステロイド | 炎症を抑える | 嗄声(声枯れ)、口内炎、のどの痛み、口腔内カンジダ症 |

| LABA | 長時間作用型 β2刺激薬 |

気管支を広げる | 手の震え、動悸 |

| LTRA | ロイコトリエン受容体拮抗薬 | 炎症を抑える 鼻炎を改善させる |

眠気(軽度) |

| SRT | テオフィリン徐放製剤 | 炎症を抑える 気管支を広げる |

悪心、動悸、頭痛、不眠 |

吸入薬の種類

吸入薬には大きく分けて2つの剤型があります。

- ドライパウダー製剤(DPI)・・・「粉タイプ」

ドライパウダー製剤には薬物成分が粉の状態で充填されており、ご自分の力で肺に吸い込むことにより吸入を行います。吸い込む力である「吸気流速」が遅い方ですと十分な効果が得られない可能性があります。操作自体は簡単なものが多く、カウンターがついており残数確認が容易です。製剤が粉ですので、吸った感じは強く感じられると思います。 - 加圧定量噴霧式製剤(pMDI) ・・・「ガスタイプ」

ガスの圧力で霧状の薬液を吸入します。吸気流速が遅い方でも吸入することができます。一方で、薬の噴射と薬を吸い込むタイミングを同調させる必要があります。カウンターがついていないものが多いですが、最近の製剤では簡易的なものがついています。霧状の薬液ですので吸った感じはあまり強くありません。一部の吸入薬ではエタノールがごくわずかに含まれており、アルコール過敏の方はご注意頂きたいと思います。

ドライパウダー(DPI)と噴霧式(pMDI)どちらがよい?

「5歳までの乳幼児喘息」

pMDI製剤+スペーサー併用

「6歳以上の学童期喘息」

DPI製剤、pMDI製剤 いずれも使用可

ICS(吸入ステロイド)

ICS:アレルギー性炎症を抑える

当院で良く使用する吸入ステロイドをまとめました。DPI製剤であるフルタイドディスカスが吸入可能なのは学童期以降ですので、5才以下の乳幼児喘息にはpMDI製剤であるオルベスコもしくはフルタイドエアゾールを選択します。

| フルタイドディスカス | |

|---|---|

|

50,100μg |

| ドライパウダー | |

| 1日2回 1回1吸入 |

|

| カバーを開けて、レバーをカチッとするまで回し吸い込む。 | |

| オルベスコインヘラー | |

|---|---|

|

100, 200μg |

| pMDI | |

| 1日1~2回 1回1~2吸入 |

|

| ガスタイプの吸入で1日1回吸入が可能。メーターがないので、日付で管理する。 | |

| フルタイドエアゾール | |

|---|---|

|

50μg |

| pMDI | |

|

1日2回 |

|

| ガスタイプで唯一アルコールを含まない。メーターがないので、日付で管理する。 | |

ICS/LABA配合剤

- ICS(吸入ステロイド):アレルギー性炎症を抑える

- LABA(長時間作用型β2刺激薬):気管支を長時間広げる

粉(ドライパウダー)かガスタイプ、吸入回数などから薬剤を選択します。

| アドエアディスカス | |

|---|---|

|

100μg |

| ドライパウダー | |

| 1日2回 1回1吸入 |

|

| カバーを開けて、レバーをカチッとするまで回し吸い込む。 | |

| アドエアエアゾール | |

|---|---|

|

50μg |

| ドライパウダー | |

|

1日2回 |

|

| ガスタイプで唯一アルコールを含まない。メーターがないので、日付で管理する。 | |

| フルティフォームエアゾール | |

|---|---|

|

50μg |

| pMDI | |

| 1日2回 1回1~2吸入 |

|

| ガスタイプで、吸入回数が分かるメーター付き。 | |

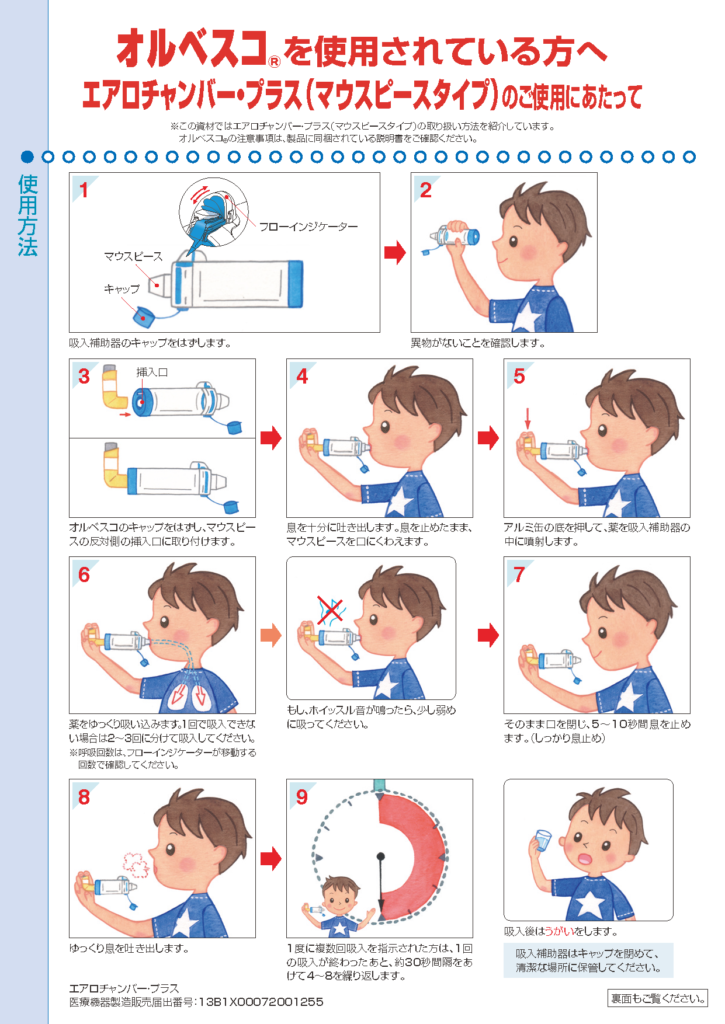

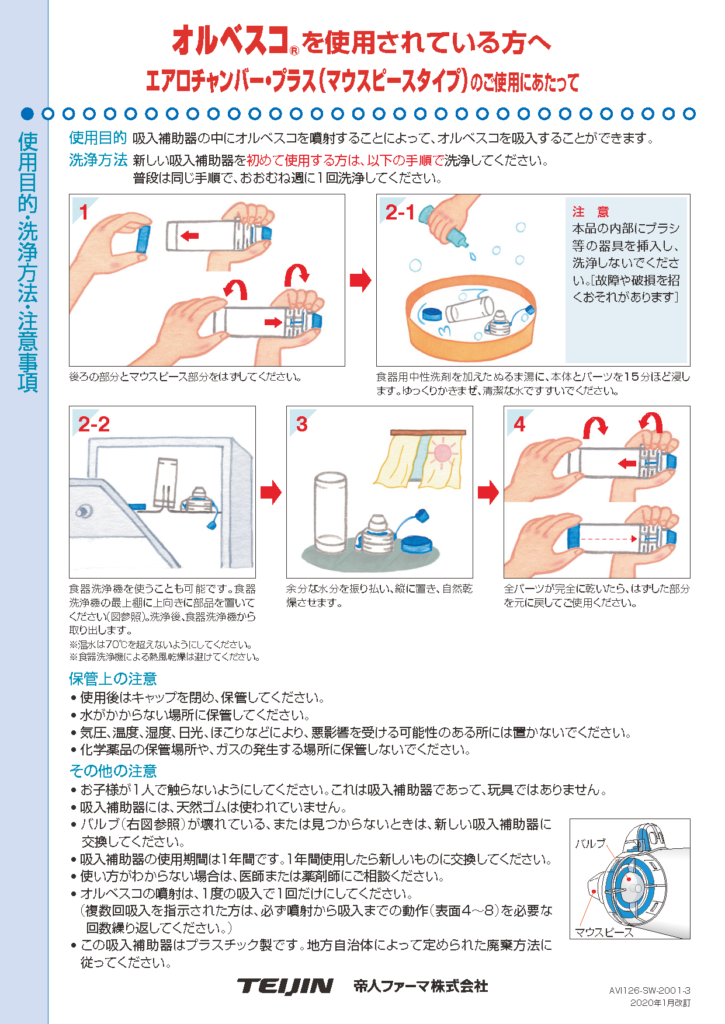

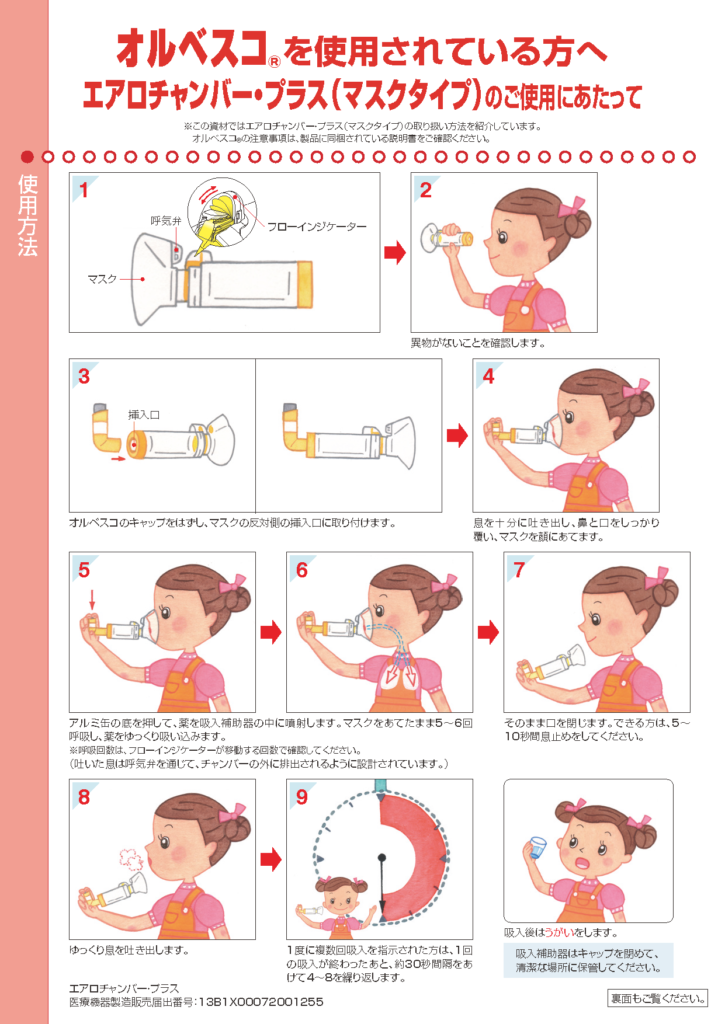

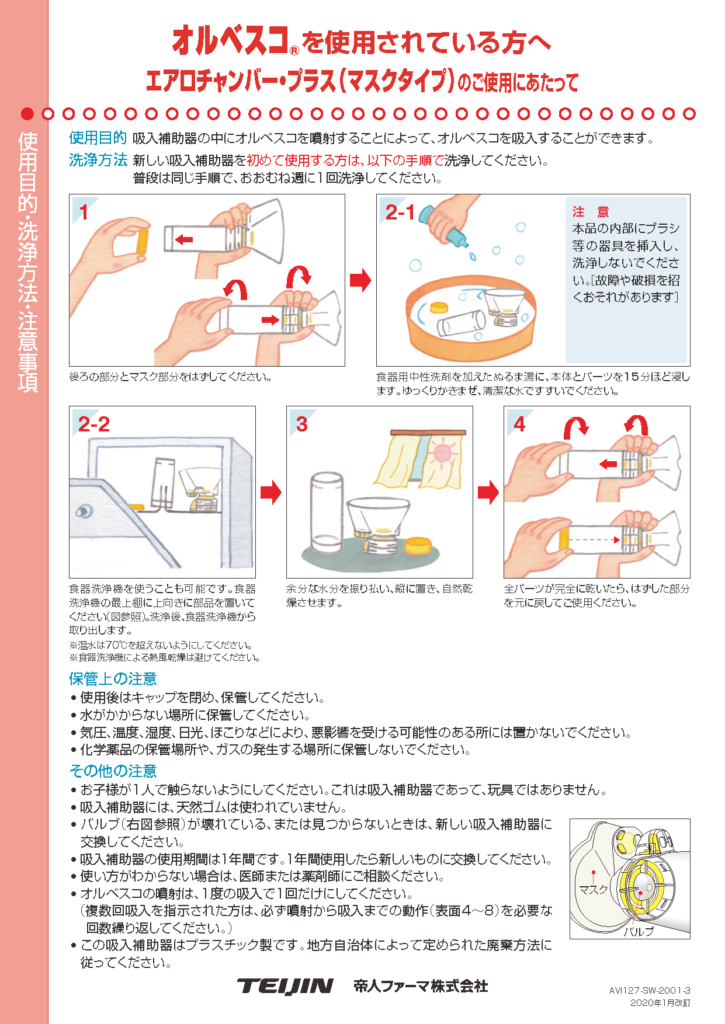

吸入薬の使い方

動画で使い方を確認しましょう

吸入薬は正しい使い方で吸うことにより、はじめて効果を発揮できます。自宅で実薬を使う前に吸入薬の使い方を動画や吸入トレーナーを使用して確認しておきましょう。

吸入後はうがいを行いましょう

吸入ステロイドは口やのどに付着すると口内炎や声がれの原因となります。吸入薬を使用したら必ずうがいを行うか、外出先などでうがいが出来ない場合は吸入後に水を飲みましょう。

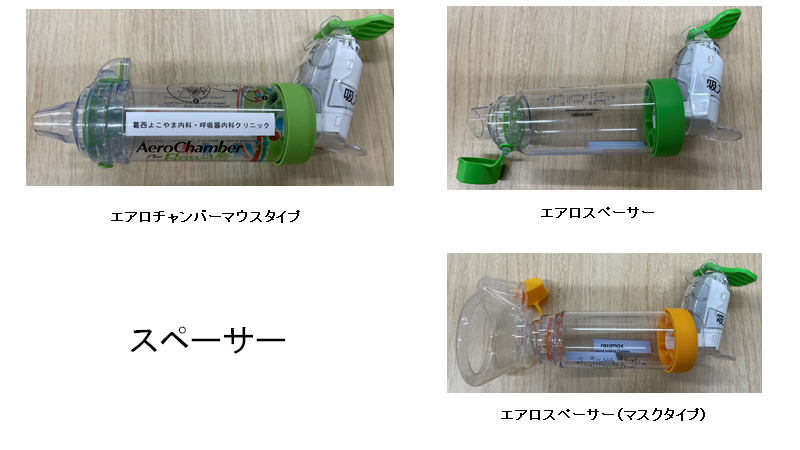

吸入補助具(スペーサー)

スペーサーとは、その名の通りスペースを作ることで、ボンベタイプの吸入薬(pMDI)を行うための補助器具です。スペーサーを利用することで得られるメリットをご紹介します。

スペーサーとは、その名の通りスペースを作ることで、ボンベタイプの吸入薬(pMDI)を行うための補助器具です。スペーサーを利用することで得られるメリットをご紹介します。

「押す」「吸う」タイミングが多少ずれても大丈夫

ボンベタイプの吸入を行なう上で難しいのは、「押すタイミング(噴霧)」と「吸入のタイミング」を合わせることです。このスペーサーを使用することにより、タイミングのズレを解消し確実に吸うことが出来ます。

副作用を減らし、吸入効率を向上させる

pMDI製剤は口腔内に吸入薬を噴射させる際、口の壁やのどの奥に当たった薬剤は気管支に届かず付着し、副作用の原因となることがあります。スペーサーを利用することで口やのどに直接当たるのを防ぎ、吸入効率を向上させることが出来ます。

保険適応について

6歳未満の喘息患者でpMDI(ガス)タイプの吸入ステロイド薬を使用する場合、初回のみ保険適応でスペーサーをお出しすることが出来ます。(喘息治療管理料2)

(ご自分で購入する場合は、オンラインで1000円~3000円程度)

スペーサーの使い方(動画)

スペーサーの使い方(オルベスコ+スペーサー)

引用:帝人ファーマ