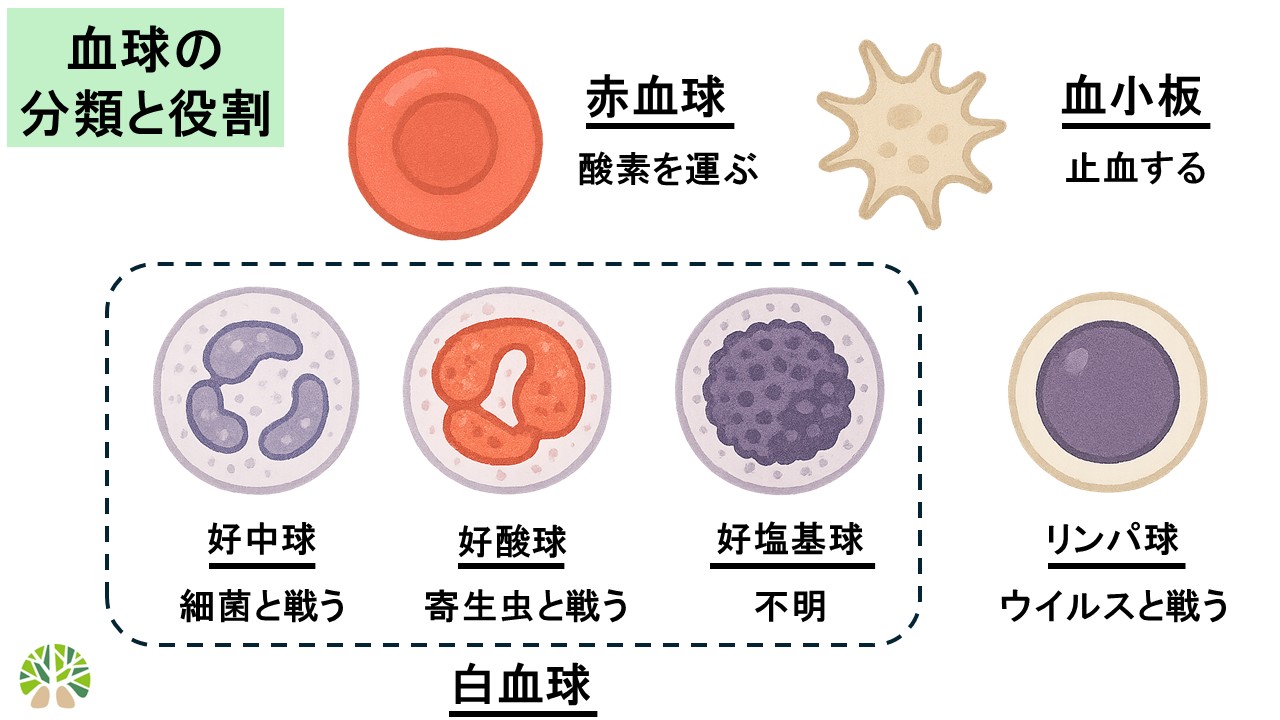

1. 好酸球とは

好酸球(Eosinophil granulocyte)とは白血球の一種で、血液中を循環している白血球の1~3%を占め、骨髄中の白血球の約6%を占めます。好酸球の本来の役割は寄生虫感染に対する宿主の防御ですが、一方でアレルギーの原因として働くことがあります。血液中を流れる好酸球は炎症を起こしている場所に集まります。主に「皮膚」「気管支」「肺」「胃腸」などに集まると好酸球は内部から顆粒を放出し侵入した「寄生虫」「細菌」「真菌(カビ)」を攻撃します。ところが、好酸球が体の中に侵入してきたアレルゲン物質までも敵だと勘違いし、過剰に攻撃する結果起こるのがアレルギー反応です。

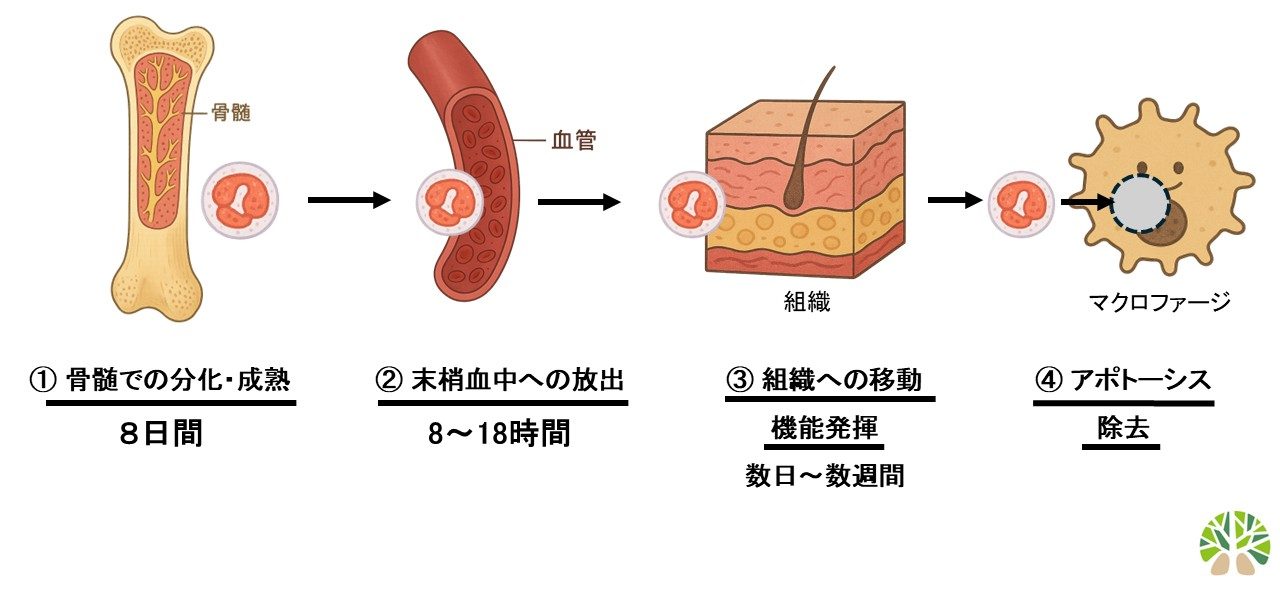

2. 好酸球の生涯

好酸球は骨髄で約1週間かけて分化・成熟し、末梢血中へ放出されます。血液中での好酸球の寿命はわずか8~18時間です。好酸球が組織へ移動すると、数日から数週間へ寿命が延びます。その後役割を終えると、アポトーシス(細胞死)を起こし、マクロファージなどの細胞により除去されます。

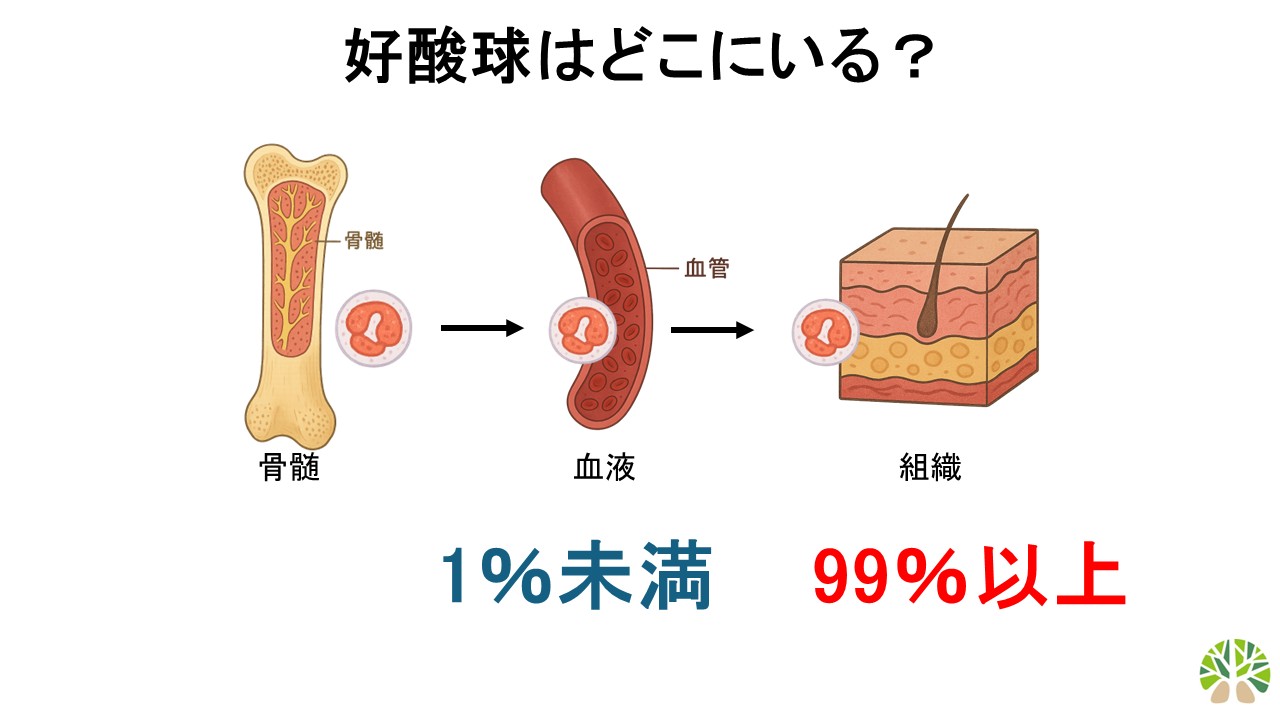

3. 好酸球はどこにいる?

好酸球の数や割合を調べる場合は血液検査を行います。しかし好酸球はほとんどが組織中に存在しており、血液中に存在する好酸球はわずか1%未満とも言われています。組織としては主に「肺」「気管支」「消化管」「皮膚」などに存在していますので、これらの組織中に好酸球が増加したり骨髄で産生される好酸球が増加した場合に血液中の好酸球が高くなると考えると良いでしょう。

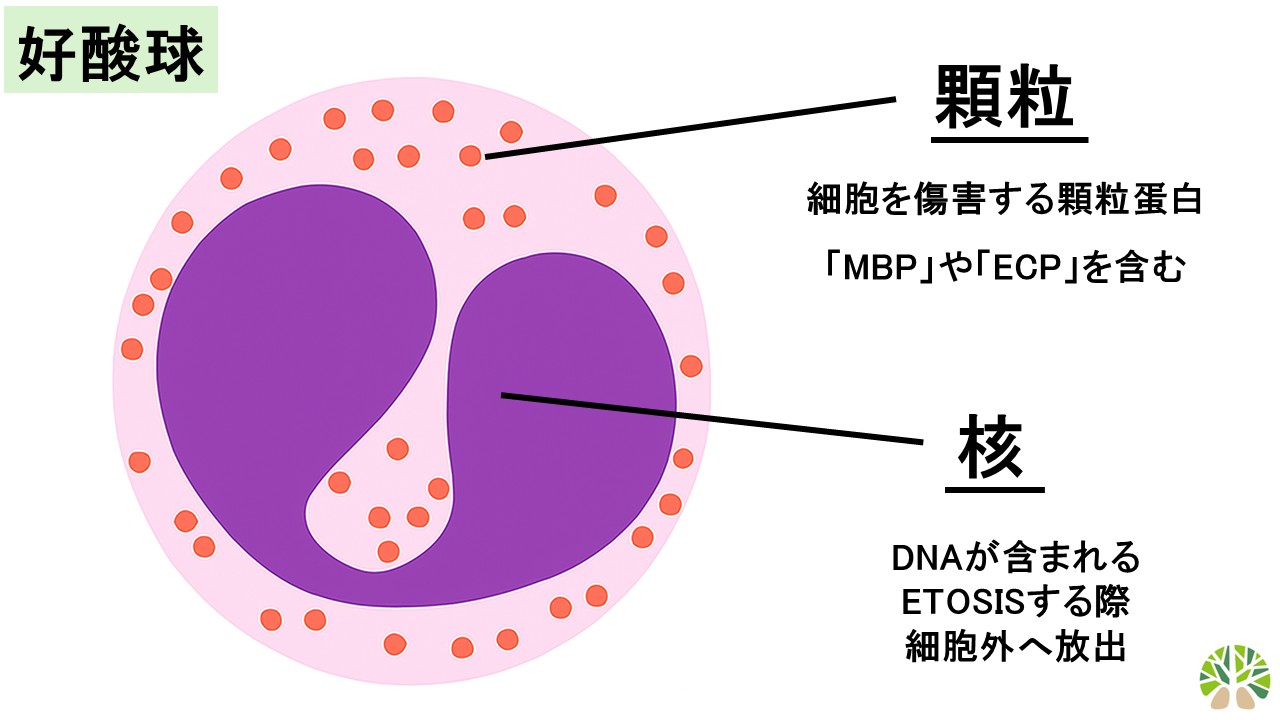

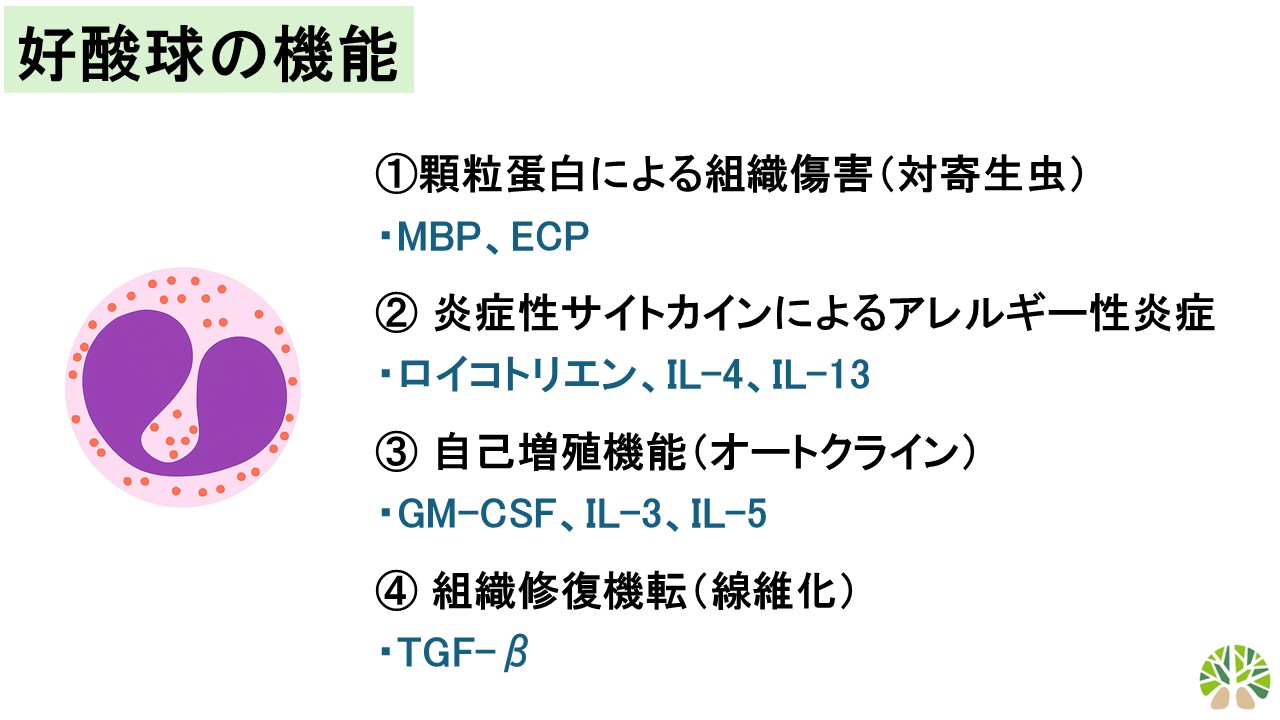

4. 好酸球の機能と役割

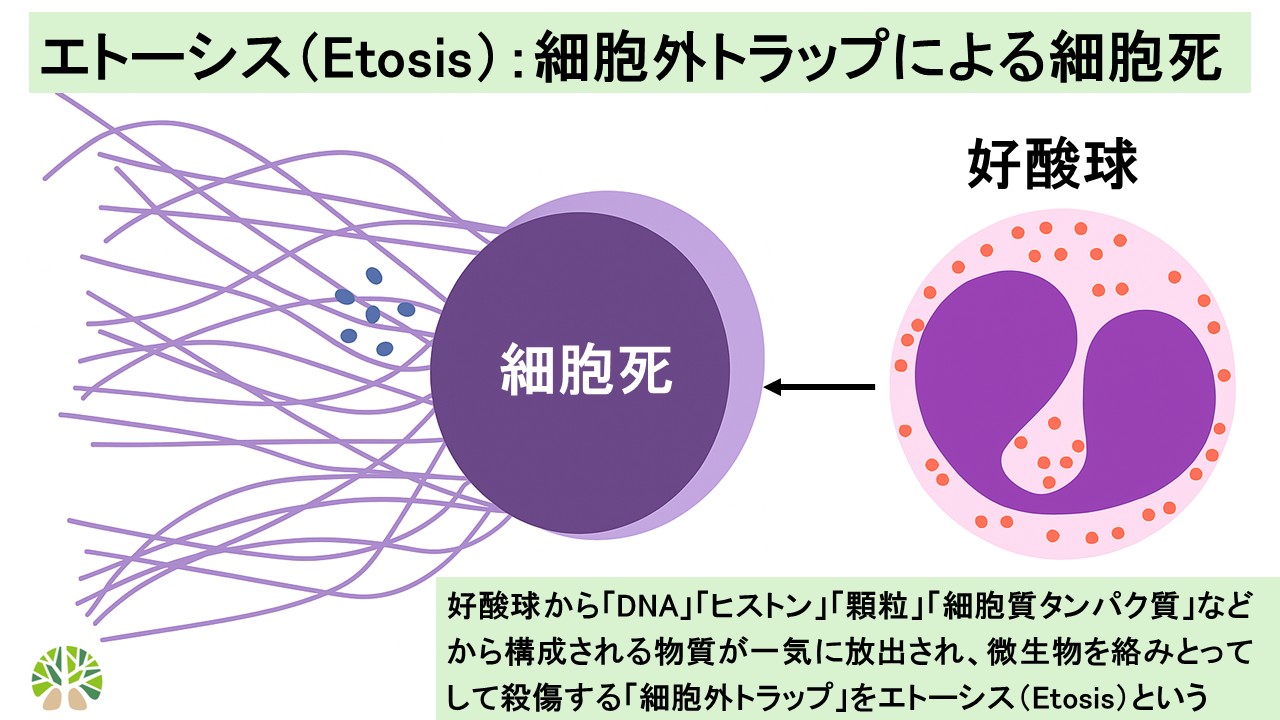

好酸球の主な機能と役割は「寄生虫の駆除」ですが、アレルギーや免疫にも関わっていることが分かっています。また細胞が自爆するように細胞内物質を放出し、病原体を捕捉・殺傷する役割を果たす「細胞外トラップ」である「Etosis」という特殊な細胞死がみられるのも好酸球の特徴です。

4-1.寄生虫の駆除

好酸球の中に含まれている主要塩基性タンパク(Major Basic Protein :MBP)、好酸球塩基性タンパク(Eosinophil Cationic Protein: ECP)、好酸球ペルオキシダーゼ(Eosinophil Peroxidase: EPO)および好酸球由来ニューロトキシン(Eosinophil Derived Neurotoxin: EDN)が放出されると、寄生虫に対し細胞傷害を起こします。

4-2.アレルギー・免疫調整作用

好酸球は炎症が起こっている部位に遊走し、サイトカイン(ロイコトリエン、IL-4、IL-13)を放出することで、アレルギー性炎症を惹起します。また好酸球自らがIL-3、IL-5、GM-CSFなど、好酸球の分化・増殖に関わるサイトカインを放出すること(オートクライン)により好酸球の寿命の延長に寄与します。

4-3.組織修復作用

好酸球は組織修復機転(線維化)に関与するTGF-βというサイトカインを放出し、傷害を受けた組織の修復を促します。例えば気管支喘息患者さんの気道において、TGF-βは気管支壁が肥厚する「気道リモデリング」の原因となります。またTGF-βは好酸球自体の活性には抑制的に働きます。

4-4.エトーシス(細胞外トラップによる細胞死)

通常、役割を終えた細胞は「アポトーシス」という細胞死を起こし貪食細胞などにより処理されます。この場合は跡形なく消失します。一方、「エトーシス(Etosis)」とは細胞外トラップを起こすために細胞が起こす細胞死の1つです。このトラップは「DNA」「ヒストン」「顆粒」「細胞質タンパク質」などの細胞物質から構成され、細胞から放出され、微生物を絡みとってして殺傷する役割を担います。アポトーシスと違いエトーシスでは細胞物質がその場に残ってしまいます。DNAやヒストンなどの細胞物質は非常に粘稠度が高いまま残留し、様々な病気(好酸球性副鼻腔炎など)に関わっていることが近年の研究で分かってきました。

5. 好酸球の基準値は?

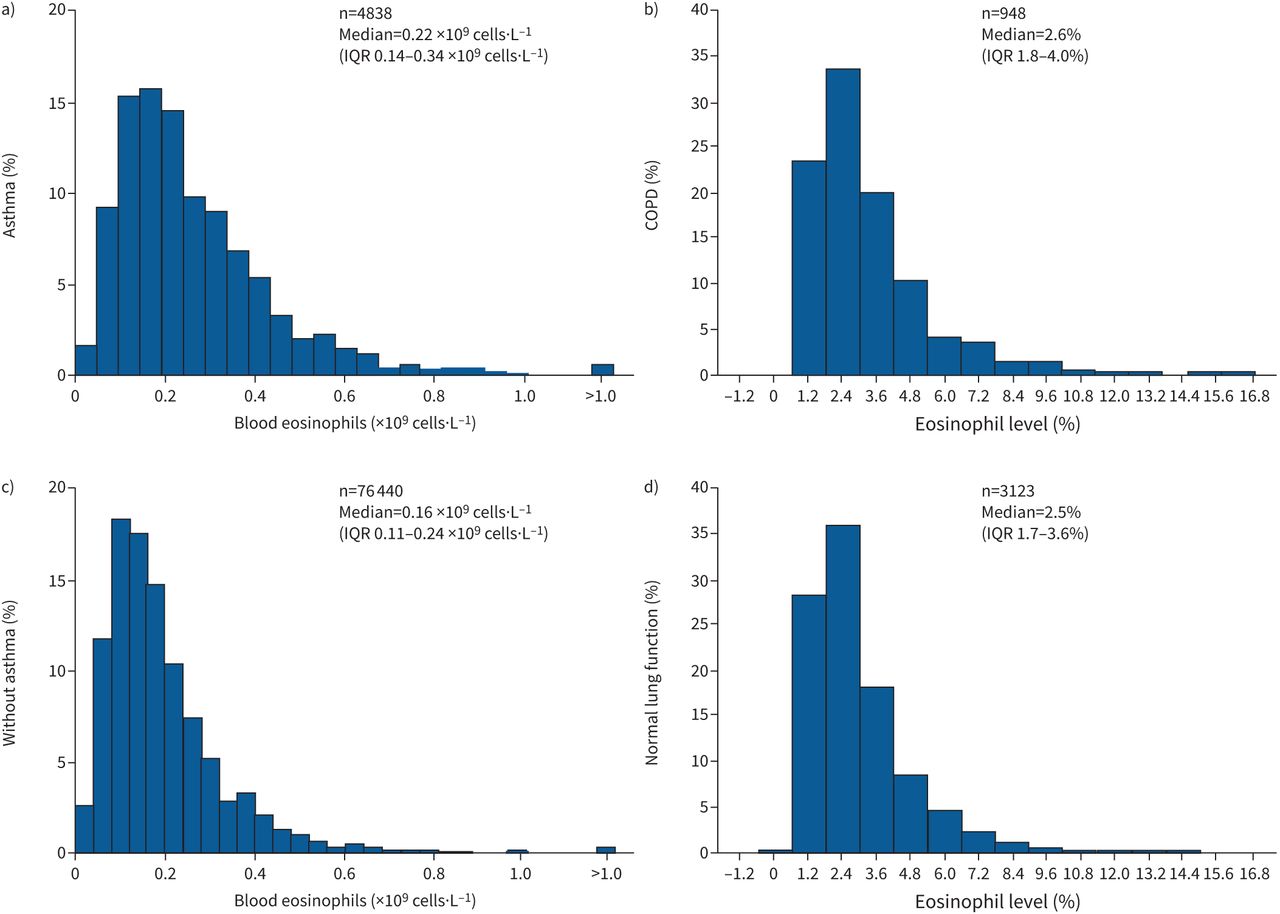

様々なアレルギー疾患に関わる好酸球ですが、血液検査で測定することができます。主に「好酸球数」や「好酸球分画」によって疾患の診断や病勢判断に利用されますが、健常人の基準値はどれくらいなのでしょうか?「好酸球数」「好酸球分画」についての分布をみた報告(1)を確認してみましょう。

5-1. 喘息、COPD、健常者での比較

(a)喘息患者

中央値「220/μL」

分布「150-300/μL」

(c)喘息でない方

中央値「160/μL」

分布「150-300/μL」

(b)COPD

中央値「2.6%」

分布「1.2-4.8%(<5%)」

(d)健常人

中央値「2.5%」

分布「1.2-4.8%(<5%)」

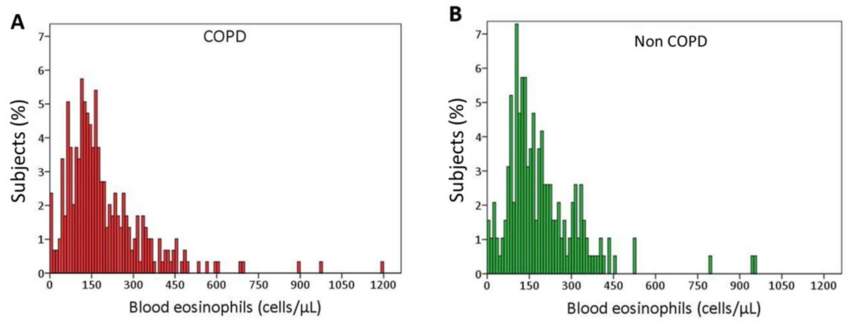

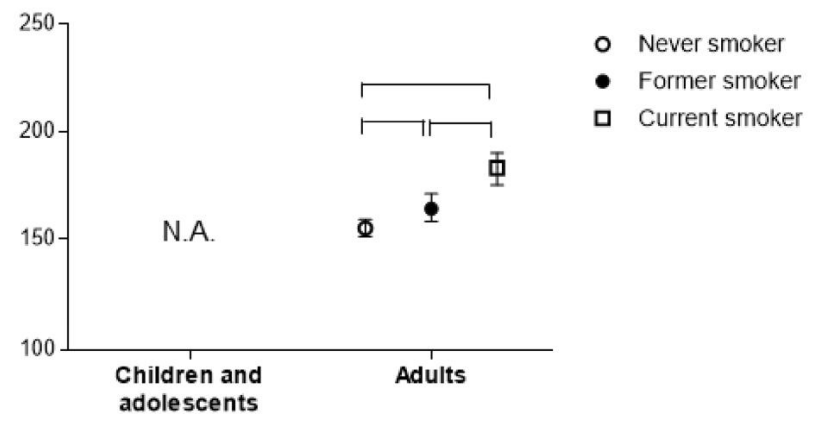

5-2.喫煙者(COPDとそうでない人の比較)

今度は喫煙者のデータ(2)です。

(A)COPD

中央値:「156/μL」

分布:「100-250/μL」

(B)COPDでない喫煙者

中央値:「160cell/mm3」

分布:「100-250cell/mm3」

喫煙者の方が好酸球数がやや高いという報告(3)があります。

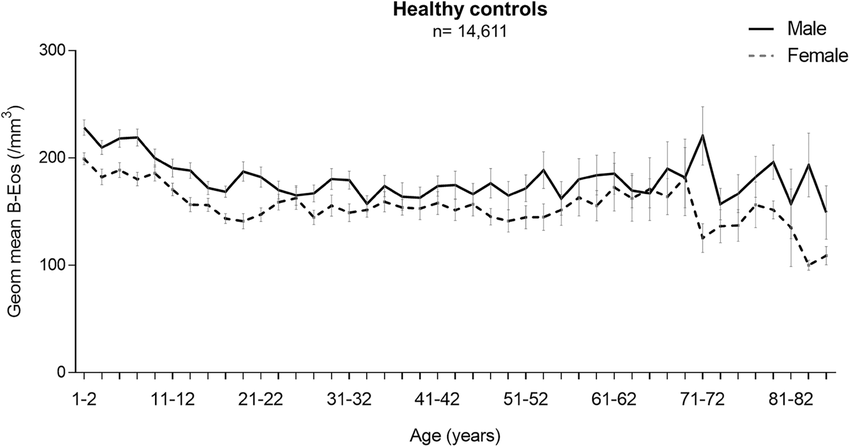

5-3.「年齢」「性別」による違い

続いて健常人における「年齢」「性別」の違いについての報告(3)を確認してみましょう。

・好酸球は年齢とともにやや低下

・20-70歳までは横ばいで推移

・70歳以降は変動が大きい

・女性よりも男性の方が高い

・概ね150-200/μLで推移する

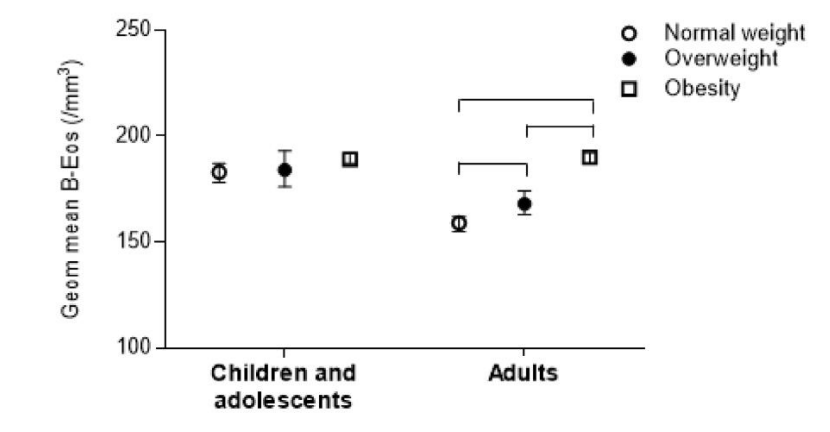

5-4.肥満者とそうでない人の比較

肥満の方が好酸球は高くなる傾向があります(3)。

5-5.好酸球基準値まとめ(1-3)

・健常人:「1.2-4.8(2.5)%」

・「300/μL超」もしくは「5%超」で好酸球高値

・「150/μL未満」「1.2%未満」で好酸球低値

・喘息患者:「150-300(220)/μL」

・COPD:「1.2-4.8%(2.6%)」

・喫煙者:「100-250(160)/μL」

・喫煙者の方が好酸球数が高い

・肥満の方が好酸球数が高い

・好酸球は年齢とともにやや低下

・20-70歳までは横ばいで推移

・70歳以降は変動が大きい

・女性よりも男性の方が高い

6. 喘息と好酸球

喘息はアレルギー性の炎症により、気管支が過敏となり、気管支が狭くなったり、咳や痰が出る病気です。好酸球はアレルギー性の炎症を引き起こす原因の1つです。ここでは喘息における好酸球の働きについて考えてみたいと思います。

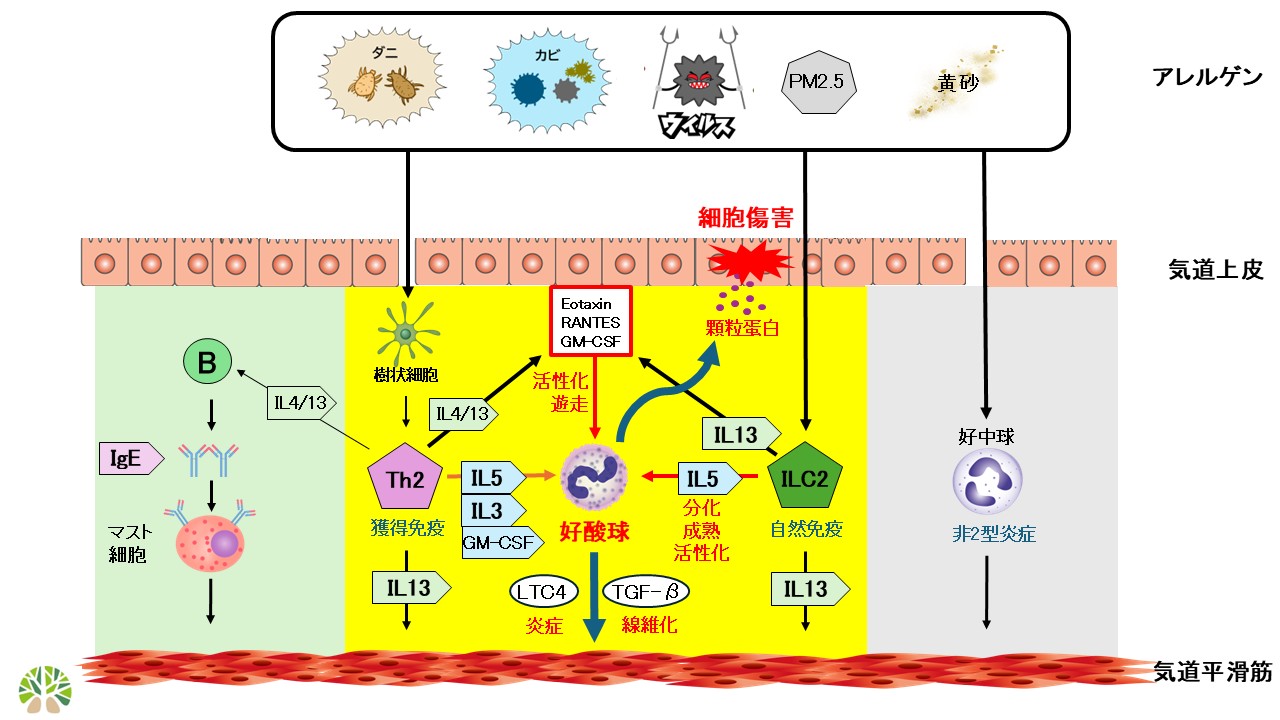

6-1.2型炎症と好酸球

喘息のアレルギーの仕組みを大きく分類すると「2型炎症」と「非2型炎症」に分けられます。好酸球は主に「2型炎症」によるアレルギー炎症を引き起こす細胞の1つです。アレルゲンが体の中に侵入してきた際「樹状細胞」からの抗原提示を受けた「Th2細胞(ヘルパー2型細胞)」は「IL-5」「 IL-3」「 GM-CSF」というサイトカインを放出し好酸球の分化・成熟・活性化を促します。また「IL-4」「 IL-13」というサイトカインを放出し気道上皮からの「Eotaxin」「RANTES」「GM-CSF」というサイトカインが放出され好酸球の活性化・遊走が起こります。さらにアレルゲンが気道上皮に侵入した際に放出されるサイトカイン「アラーミン」により活性化された「ILC-2(自然リンパ球2型)」もTh2と同様に「IL-13」「IL-5」を放出することで好酸球の分化・成熟・活性化・遊走を促します。活性化された好酸球は顆粒蛋白を放出することで細胞傷害を引き起こします。そして「LTC4」「TGF-β」というサイトカインによりアレルギー炎症を起こし気道の線維化(リモデリング)を引き起こします。

6-2.血中好酸球と喀痰好酸球

血液中の好酸球は組織中の好酸球の状態を表す代替指標として有用です。しかし好酸球のほとんどは組織中に存在するため、気道の好酸球の状態を表すのは「喀痰好酸球」といえます。「喀痰中好酸球」はステロイドの治療反応性の予測因子となり(4)、喘息やCOPDなどの診断に有用と考えられています(5)。喀痰中好酸球は喀出された痰、あるいは高張食塩水による誘発喀痰により採取した痰で解析し「好酸球比率が3%以上」であれば好酸球性気道炎症があると判断されます(6)。喀痰中の好酸球比率を参考に吸入ステロイドを調節するという方法も報告されています(7)。ただし検査方法が煩雑であること、コストがかかる点、リアルタイムでの判断ができないこと、侵襲性を有することなどからプライマリケアの現場ではほとんど実施されていないのが現状です(8)。末梢血好酸球と喀痰中好酸球比率はおおむね比例し、喀痰好酸球比率3%に対応する血中好酸球数は220/μLと考えられています(9)。血中好酸球数は喀痰好酸球比率よりも喘息診断における感度・特異度は低いと考えられますが、プライマリケアの現場で汎用されます(8)。

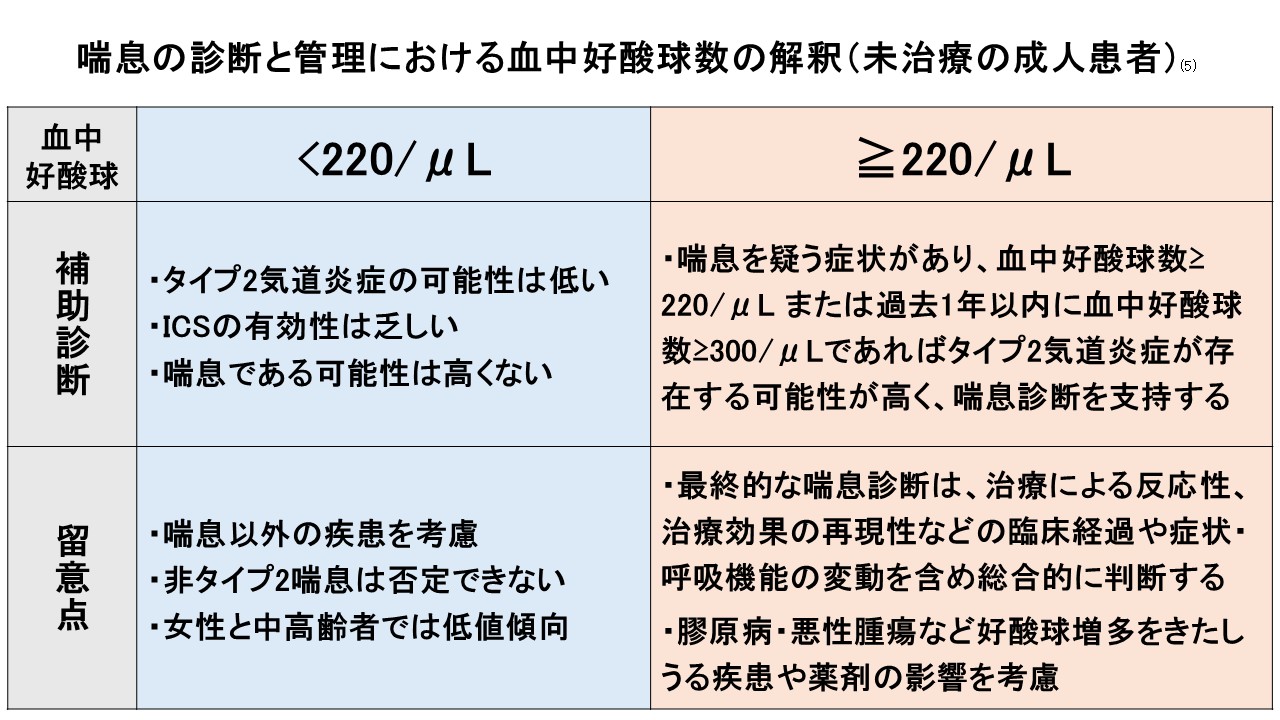

6-3.喘息診断・管理における好酸球

末梢血好酸球数≧220/μLは喀痰中好酸球3%を表し、喘息の補助診断や吸入ステロイドの反応性の予測に有用です(9)。また治療中の2型炎症は血中好酸球数が「150/μL未満」で低レベル「300/μL以上」で高レベルと判定します(5)。

6-4.好酸球と呼吸機能低下

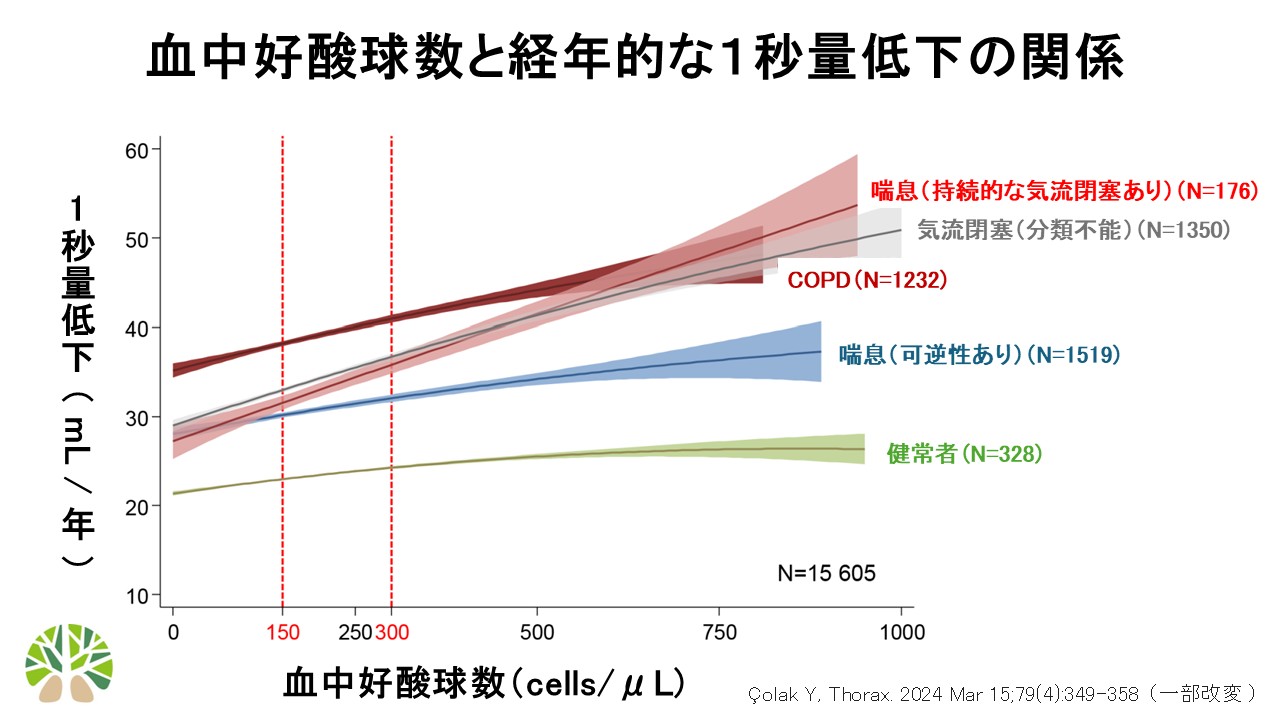

好酸球は2型炎症の1つであり、喘息の病態において重要な役割を果たしています。それでは好酸球が高値であると喘息に対しどのような影響があるのでしょうか?ここでは喘息患者における好酸球値が肺機能低下と関連しているかどうかを調べた重要な報告(11)を引用しましょう。この報告では「健常者」「喘息(気道可逆性あり)」「喘息(持続的な気流閉塞あり)」「気流閉塞(分類不能)」「COPD」に分けて、好酸球数と経年的な1秒量低下(mL/年)との関係を見ています。喘息は好酸球数が高くなるほど経年的な1秒量低下が大きくなります。中でも「持続的な気流閉塞がある喘息」は好酸球数に応じた1秒量の低下速度が最も大きいことが分かりました。

6-5.好酸球と吸入ステロイド

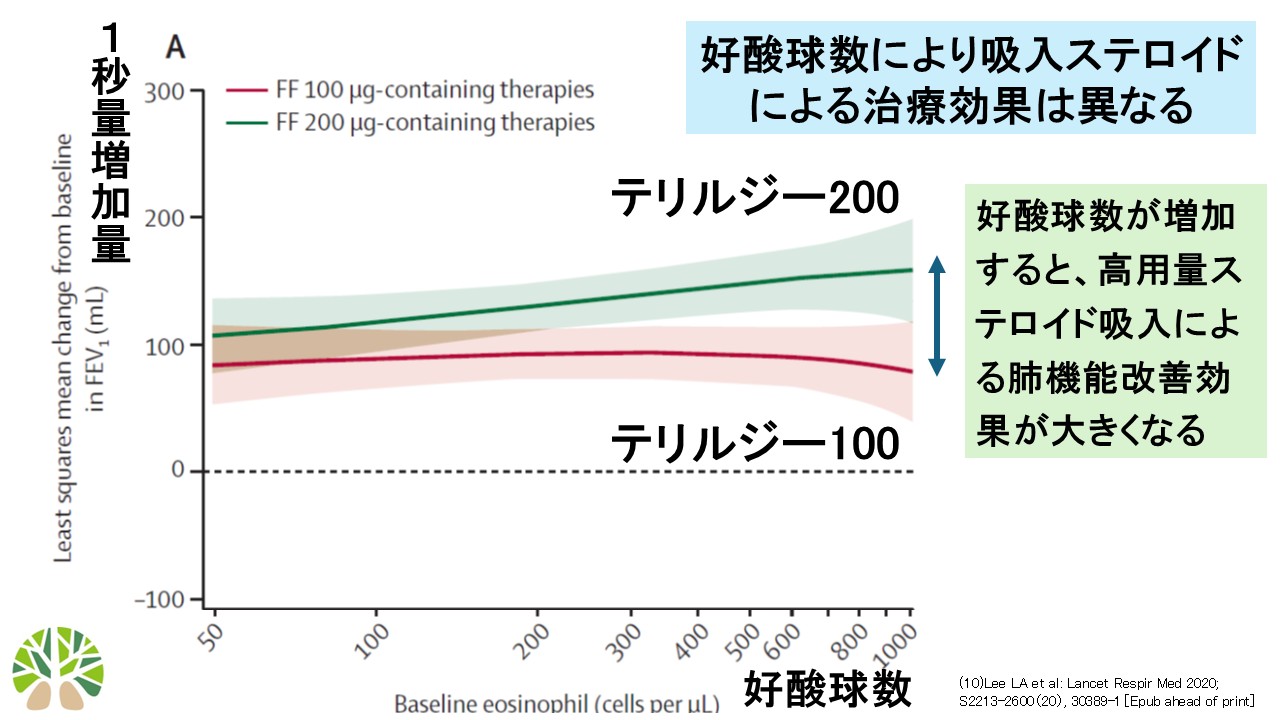

前項で述べたように、好酸球数が高値であることは2型炎症が残存していることを表し、喘息コントロールに影響を及ぼす因子となります。それでは実際に喘息吸入薬を使用した場合の好酸球による影響を見てみましょう。ここでは3配合剤吸入「テリルジー」に関する臨床試験であるCAPTAIN試験のサブ解析の結果(10)を引用いたします。この試験では吸入薬であるテリルジーを使用し、ステロイド量が200μg(高用量)と100μg(低用量)に分けて、好酸球値によって1秒量(気管支のせまさ)の増加量を比較しています。結果、好酸球が増加すればするほど、高用量ステロイド(200μg)の方が1秒量の増加量が大きかったことが分かりました。「好酸球が高い」方は「好酸球が低い方」と比べて、肺機能(1秒量)を改善させるための「吸入ステロイド」がより多く必要となる、という解釈が出来るでしょう。

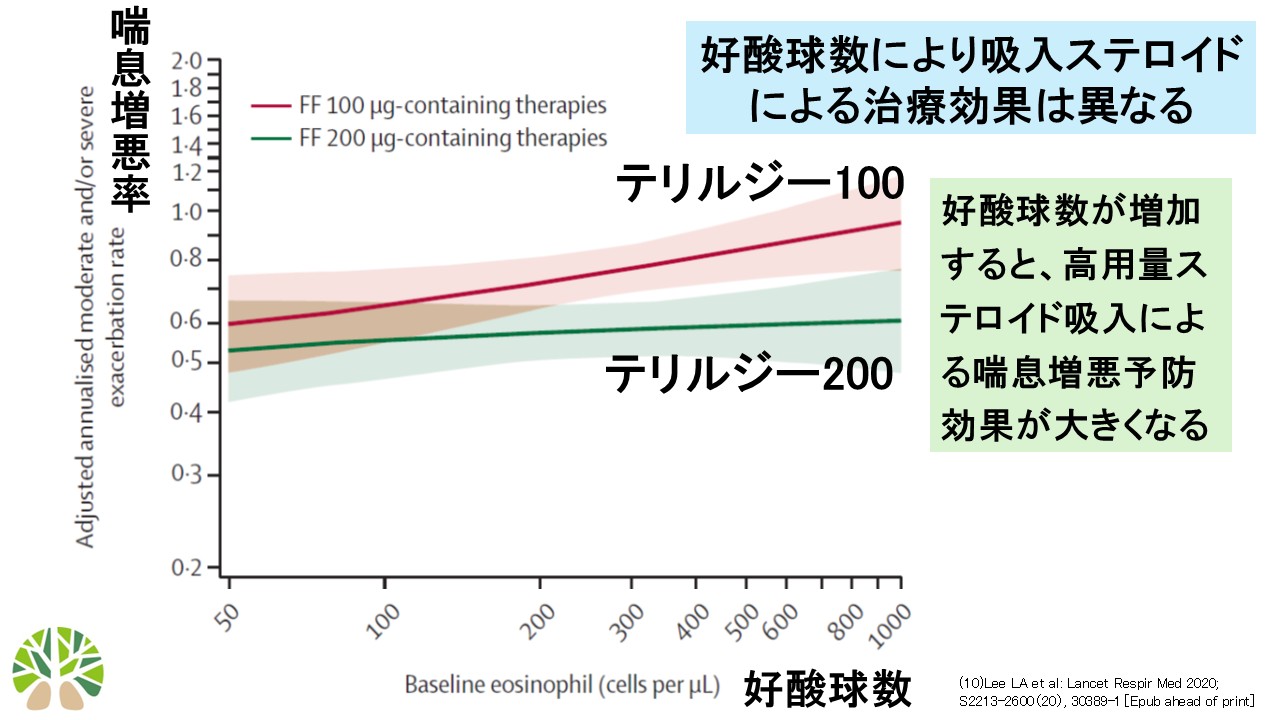

さらに今度は「好酸球数」と「喘息増悪率」との関係に注目しましょう。今度は縦軸が喘息増悪率となっており、横軸は好酸球数です。好酸球が増加すると全体的に喘息増悪率が上がっていくのが分かると思います。特に低用量ステロイドのテリルジー100μgは200μgと比べて、好酸球が高い場合の喘息増悪率が高くなってしまっています。「好酸球が高い方」は「好酸球が低い方」と比べて、喘息の増悪が起こりやすく、それを予防するための「吸入ステロイド」がより多く必要となる、と解釈できるでしょう。

6-6.重症喘息と好酸球

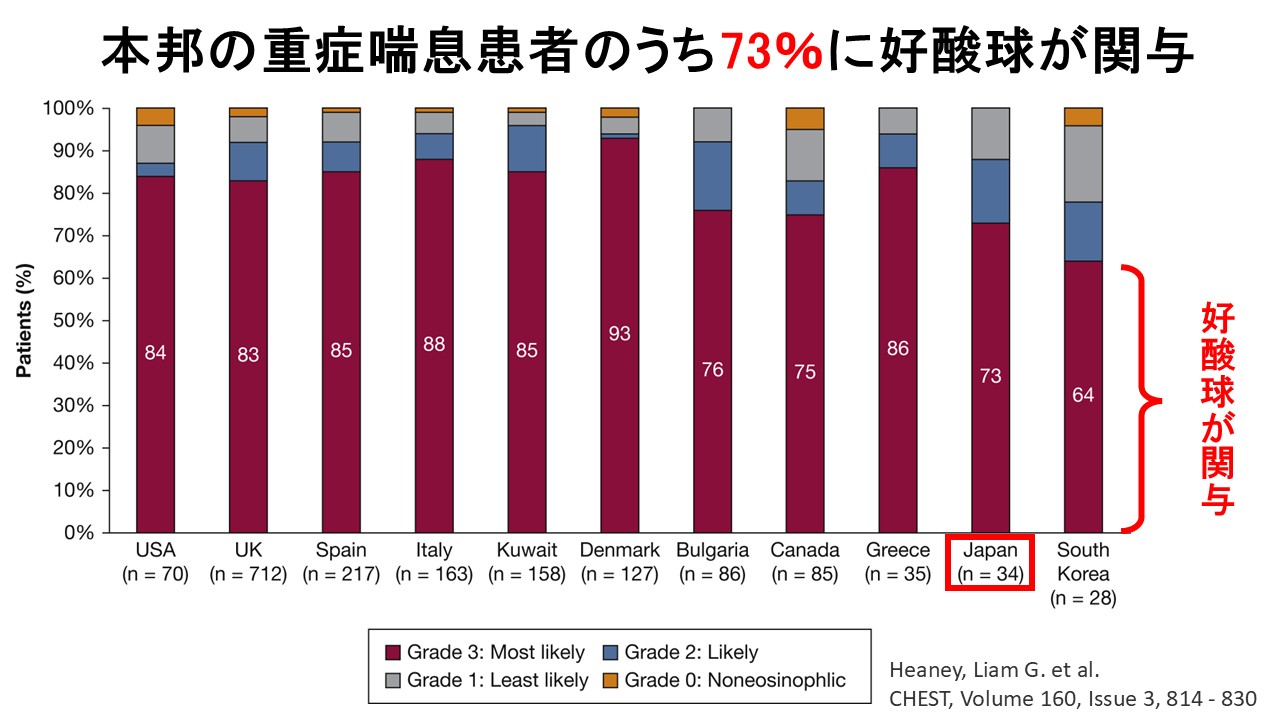

重症喘息とは高用量の吸入ステロイドや気管支拡張薬を含む既存の治療を行っても増悪を繰り返し、全身ステロイドを必要とするような喘息をいいます。重症喘息では血中好酸球数が「150/μL以上」であることが2型炎症の目安とされています。73%の重症喘息患者は好酸球による2型炎症を有していることがわかっています(13)。さらに好酸球数や呼気NO値が高くなると喘息の増悪リスクが高くなることも分かっています。

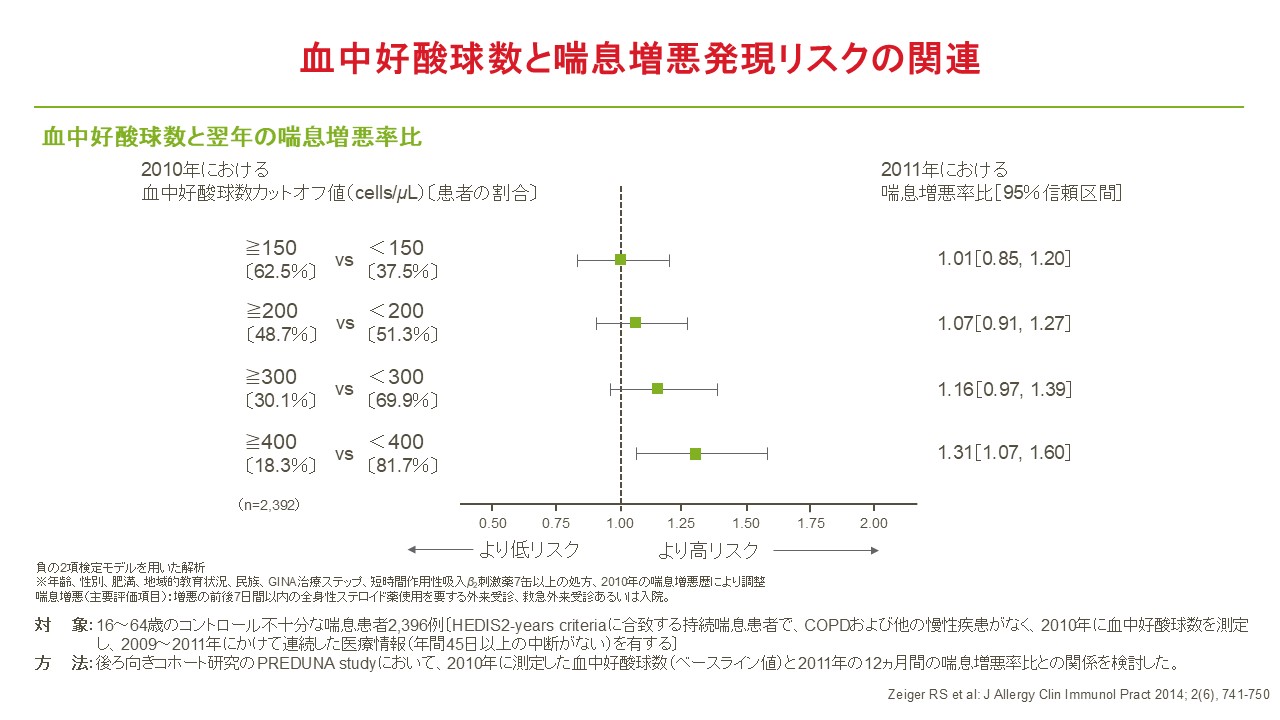

好酸球が高値であればあるほど喘息の増悪率が高くなり、さらに呼気NOも高値であると掛け算式にリスクが高くなります。例えば、血中好酸球数と翌年の喘息増悪比をみた研究があります。好酸球数を150,200,300,400/μLで区切って比較すると、高値であればあるほど喘息の増悪リスクが高くなります(14)。

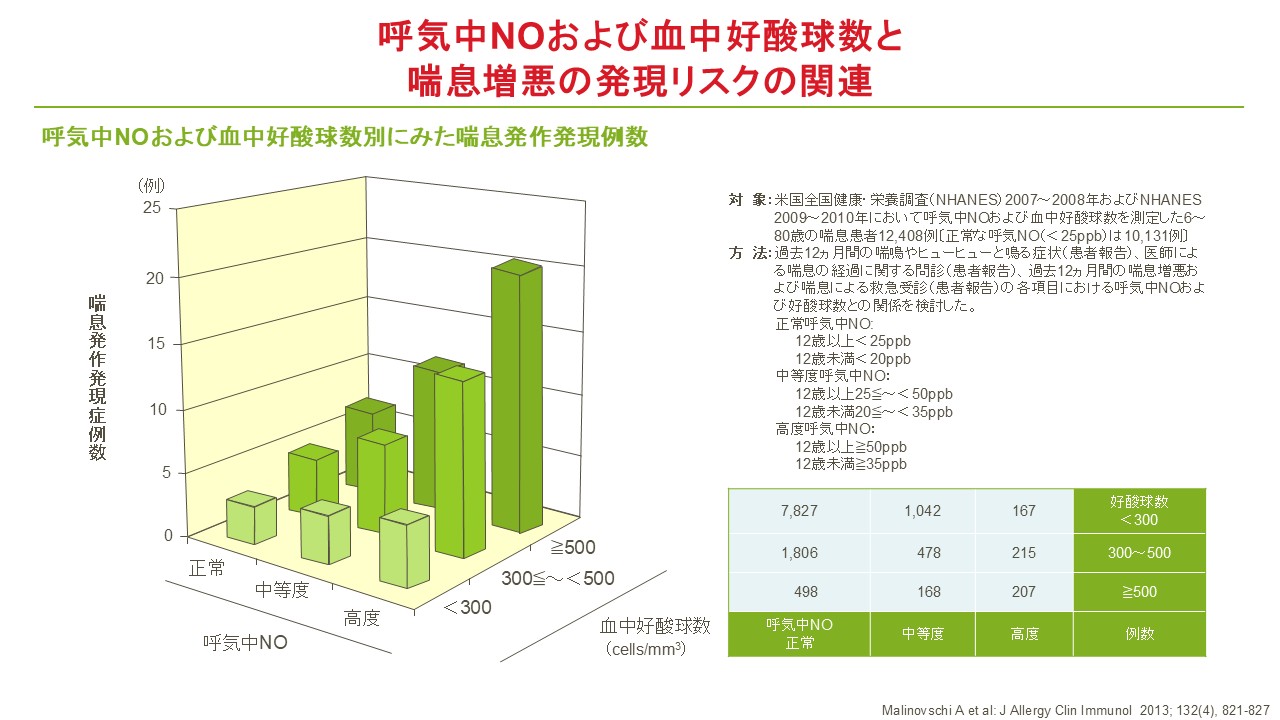

呼気NOと好酸球数による喘息増悪への影響をみた報告を確認しましょう(15)。呼気NOが「正常」「中等度」「高度」に分け、それぞれ血中好酸球が<300, 300-500, 500/μL以上に区分すると、呼気NOが高値であればあるほど、好酸球が高値であればあるほど、掛け算式に喘息増悪のriskが増加することが分かりました。

6-7.重症喘息治療と好酸球

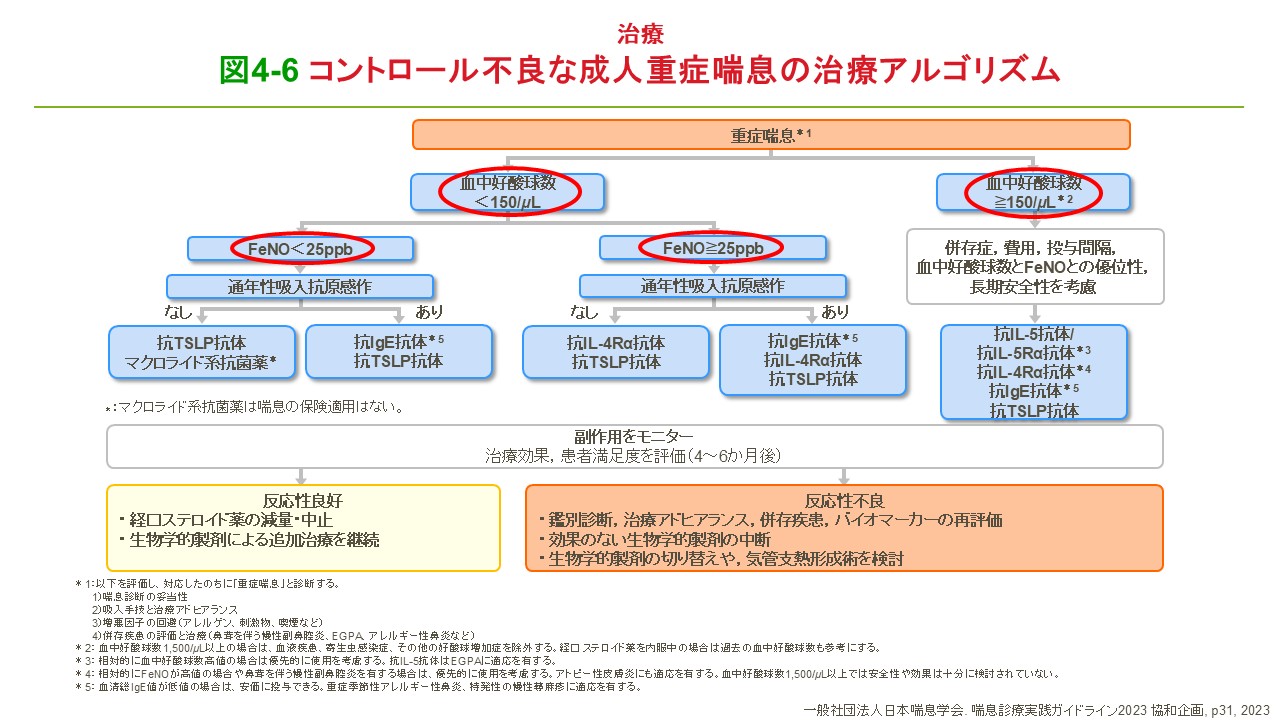

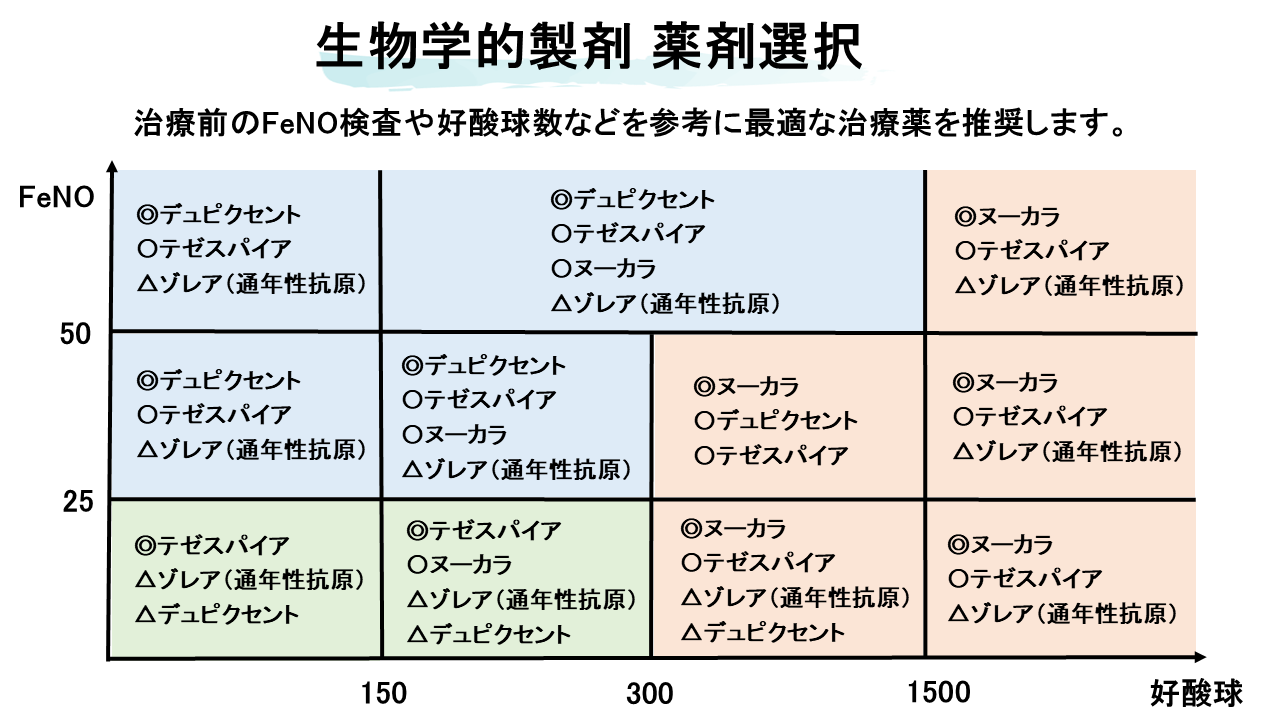

重症喘息に対する治療薬として「生物学的製剤」があります。現在生物学的製剤には5剤ありますが「好酸球数≧150/μL」かどうかによって選択基準が異なります。以下、喘息診療実践ガイドラインによる成人重症喘息の治療アルゴリズムを引用します(16)。好酸球数が150/μLを超えている場合は「抗IL-5抗体(ヌーカラ)」「抗IL-5Rα抗体(ファセンラ)」「抗IL-4α抗体(デュピクセント)」「抗TSLP抗体」「抗IgE抗体」など全ての生物学的製剤が適応になります。好酸球数が150/μL未満の場合は呼気NO値を参考に生物学的製剤を選択することになります。

上記ガイドラインや各生物学的製剤の特徴を踏まえ、当院では以下の様に「好酸球数」と「呼気NO値」により推奨される生物学的製剤を決めています。具体的には好酸球値が「150/μL未満」「150-300/μL」「300-1500/μL」「1500/μL以上」、呼気NO値が「25未満」「25-50」「50-」によって分類しています。特に好酸球が「1500/μL以上」の場合には好酸球を抑制する抗IL-5抗体による治療が望ましいでしょう。逆に好酸球が「150/μL未満」の場合には好酸球を抑える治療薬による効果は期待しにくいでしょう。

7. COPDと好酸球

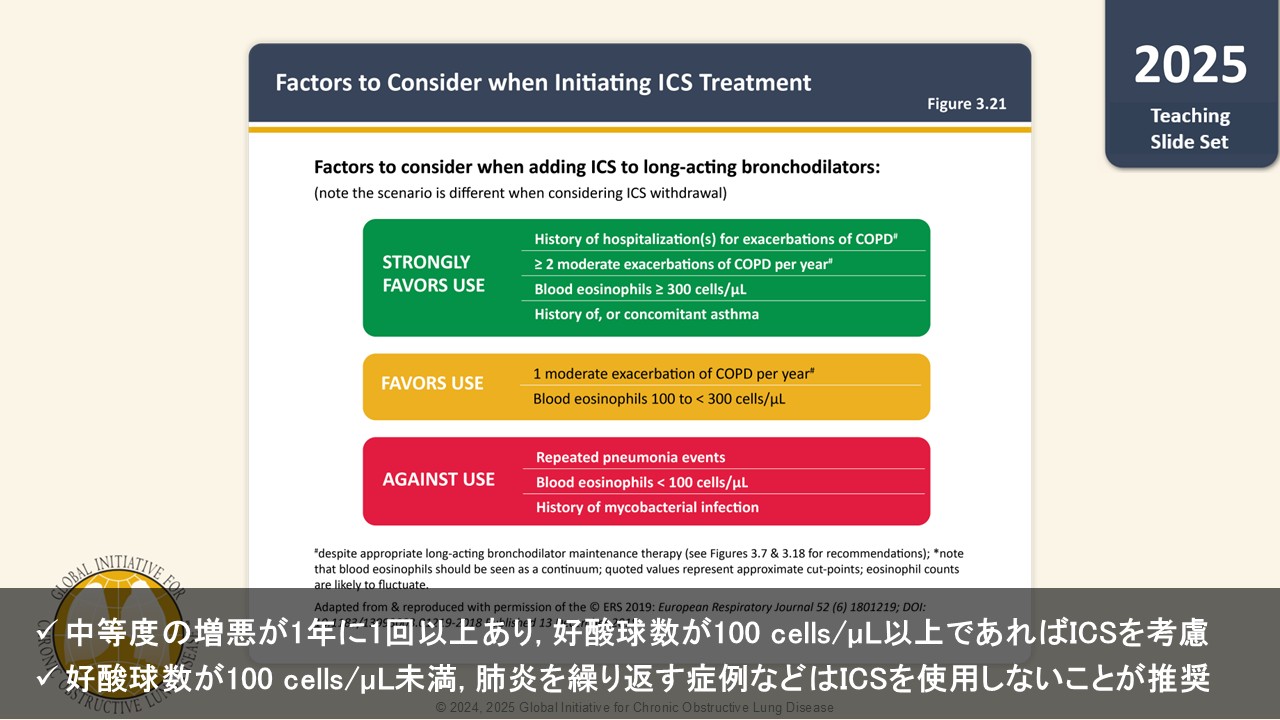

慢性閉塞性肺疾患(COPD)はタバコを長期に吸入することで生じた肺の炎症疾患で、喫煙習慣を背景に中高年に発症する生活習慣病です。近年高齢化とともに死者数は増加傾向にあり、喘息患者さんの死者数が低下傾向(年間1000人前後)にあるのとは対照的に、年間約16000人以上の方が亡くなっています(17)。そのような状況を受け、健康日本21(健康増進法に基づく第5次国民健康づくり運動プラン)では生活習慣病(NCDs)の発症予防・重症化予防に関する目標の1つにCOPDの死亡率の低減 [人口10万人あたり13.3人(2021年)→10.0人(2032年)へ低減] が取り上げられました(18)。さてCOPDの死亡率に繋がるのは「COPD増悪を繰り返す方」であることが分かっています。「COPD増悪」とは息切れの増加、咳や喀痰の増加、胸部不快感・違和感の出現あるいは増強などを認め、安定期の治療の変更あるいは追加が必要となる状態をいいます。感染症をきっかけとして症状が悪化し、抗菌薬が投与されるようなケースの中にCOPD増悪が見過ごされていることも少なくありません。COPDの増悪を繰り返す場合、治療薬として吸入ステロイド(ICS)を含む「ICS/LABA/LAMA」製剤の適応を考慮することになりますが、その際判断されるのが「好酸球数」です。世界の標準ガイドラインである「GOLD」では好酸球数別に吸入ステロイドを投与すべきかどうかの指針を公表しています(19)。

【COPDに対する吸入ステロイド】

<強い推奨>「好酸球≧300/μL」

<推奨>「好酸球数100-300/μL」

<推奨しない>「好酸球数<100/μL」

【COPDに対する生物学的製剤】

吸入ステロイドを含む既存治療を最大限行っても増悪を繰り返すCOPD(慢性閉塞性肺疾患)で「好酸球数>300/μL」の患者さんには生物学的製剤「デュピルマブ」が追加適応となりました。

8. 好酸球が増加する病気

8-1. 好酸球性副鼻腔炎(ECRS)

好酸球性副鼻腔炎(ECRS)は、副鼻腔(篩骨洞)に好酸球を多数含む炎症が起こり、鼻茸を伴い、嗅覚が低下することが多い難治性の副鼻腔炎です。診断基準(JESREC score)の中にも好酸球が含まれています。

8-2. 好酸球性肺炎(EP)

好酸球肺炎とは好酸球が肺の中に多数浸潤し起こる肺炎です。急性好酸球性肺炎は喫煙との関連が多く、慢性好酸球性肺炎は再発性であることが多い疾患です。

8-3. 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)は好酸球を伴う全身の血管炎です。喘息症状や末梢神経障害(しびれ)などを伴うことが特徴です。

8-4. 好酸球増多症候群(HES)

血液中の好酸球が異常に増加し、様々な臓器に炎症や障害を引き起こす病気です。

9. おわりに

好酸球は私たちの身体を守る免疫細胞の一つとして寄生虫の駆除や組織の修復に関与する重要な働きを担っています。一方で、アレルギーや喘息、さらには好酸球性肺炎や好酸球性副鼻腔炎といった疾患の原因にもなりうる「諸刃の剣」のような存在です。本記事では、好酸球の基礎知識から、血液中での基準値、アレルギー疾患との関連、呼吸器疾患(喘息・COPD)における診断・管理・治療への応用、さらには好酸球が関与する代表的な病気について、最新の知見も交えて解説しました。近年は、血中好酸球数が、喘息やCOPDに対する治療選択(吸入ステロイドや生物学的製剤)を決定するうえでの重要なバイオマーカーとして注目されています。単なる検査値のひとつとしてではなく、好酸球の「存在意義」を理解することは、より適切な診療やセルフケアにつながります。気になる症状が続く方や、検査で好酸球の異常を指摘された方は、自己判断せず専門医に相談することをおすすめします。

<引用文献>

(1)Benson VS,Eur Respir J. 2022 Jan 13;59(1):2004590.

(2)Tinè M,J Clin Med. 2019 Jul 2;8(7):962.

(3)Amaral R,Clin Transl Allergy. 2021 Jun 3;11(4):e12036.

(4)Brown HM,Lancet2:1245-1247,1958

(5)タイプ2炎症バイオマーカーの手引き

(6)喘息予防・管理ガイドライン

(7)Green RH, et al.Lancet360:1715-1721,2002.

(8)浅見麻紀ら, 日内会誌108:1134-1140,2019

(9)McGrath KW, Am J Respir Crit Care Med. 2012 Mar 15;185(6):612-9.

(10)Lee LA et al: Lancet Respir Med 2020; S2213-2600(20), 30389-1[Epub ahead of print]

(11)Çolak Y, Thorax. 2024 Mar 15;79(4):349-358

(12)2025 GINA Strategy Report

(13)Heaney, Liam G. et al.CHEST, Volume 160, Issue 3, 814 - 830

(14)Zeiger RS, J Allergy Clin Immunol Pract. 2014 Nov-Dec;2(6):741-50.

(15)Malinovschi A,J Allergy Clin Immunol. 2013 Oct;132(4):821-7.e1-5

(16)喘息診療実践ガイドライン

(17)厚生労働省:令和4年(2022年)人口動態統計(確定数)の概況 / 統計表 / 第7表 / 死因簡単分類別にみた性別死亡数・死亡率(人口10万対)

(18)厚生労働省:健康日本21(第三次)

(19)Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

<参考記事>

・COPD(慢性閉塞性肺疾患)

・気管支喘息はどんな病気?症状・原因・治療法を専門医が解説!

・気管支喘息(喘息:ぜんそく)

・重症喘息とは

・【講演会参加】COPDに対するデュピルマブ適応追加についての講演会

・【講演会演者】明日からできる!プライマリ・ケア医のためのスパイロ実践~COPDを診断し適切な治療に繋げよう~