当院は東京都江戸川区にある呼吸器内科を専門とするクリニックの1つですが、県外から「私は本当に喘息なのでしょうか?」という疑問を持たれ来院される方が多くいらっしゃいます。「かぜをひいてクリニックに受診したら喘息だねって言われた」「ゼーゼーしたり呼吸が苦しいことはなかったけど、検査をしたら喘息と診断された」「吸入薬が効いたのなら喘息だねって言われた」など、喘息と診断された経緯は人さまざまですが、「明確にこういう理由なので喘息です」と説明を受けられている方は多くはないようです。そして喘息診断が曖昧な状態で、「喘息治療を続けていくべきかどうかを迷ってらっしゃるケース」も多く見受けます。そもそも喘息の診断は呼吸器内科の外来ではどのように行われているのでしょうか?このページでは「私って本当に喘息なの?」という皆様の疑問に、呼吸器専門医が掘り下げてお答えしていきたいと思います。

目次

1. 喘息の診断基準とは

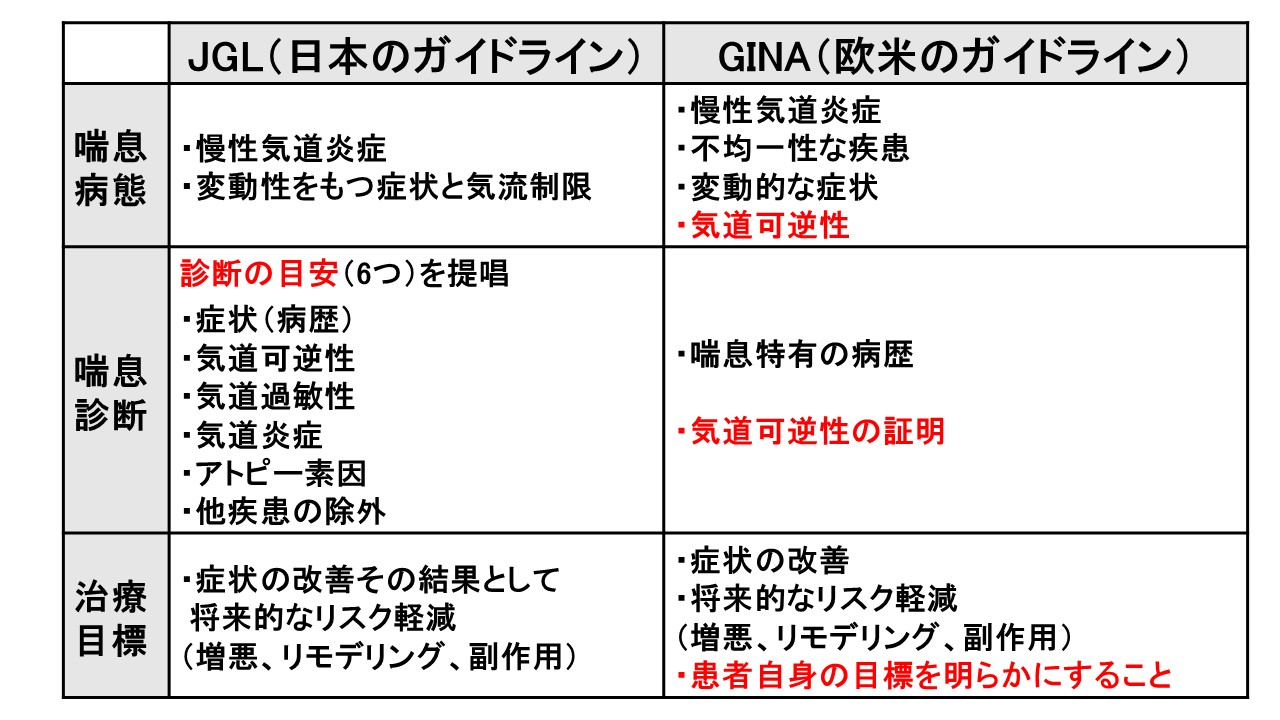

喘息ガイドラインによる診断基準について確認していきます。下記の表は本邦の喘息のガイドライン(JGL)(1)と欧米の喘息ガイドライン(GINA)(2)について「喘息の病態」「喘息の診断」「喘息の治療目標」について比較をしたものです。本邦のガイドラインの記載をみると喘息の診断項目には「喘息の目安(6つ)」があり「病状(病歴)」「気道可逆性」「気道過敏性」「気道炎症」「アトピー素因」「他疾患の除外」を参考に、喘息らしさを確認していくという流れになっています。欧米のガイドラインはもう少しシンプルで「喘息特有の病歴」と「気道可逆性の証明」との記載があります。本邦の喘息ガイドラインでは診断基準ではなく、なぜ「診断の目安」なのでしょうか?その理由は喘息の病態にあります。喘息は気道のアレルギーによる炎症により気道過敏になっていることが原因で起こります。「気道が過敏であること」を直接証明することが出来ればよいのですが、気道過敏性を調べるには大学病院に置いてあるような大掛かりな装置を必要とするため、クリニックなど日常診療の場ではこのような診断を行うことは困難です。そのため我々は「気道過敏」の結果、「気管支が時々せまくなること(気道可逆性)」を捉えたり「過去の病歴から喘鳴があったこと」「吸入治療が奏功したこと」「アレルギーの体質があること」などを手掛かりとして喘息らしさを確認していくのです。

2. 気道可逆性(気道の伸び縮み)で喘息と診断出来る?

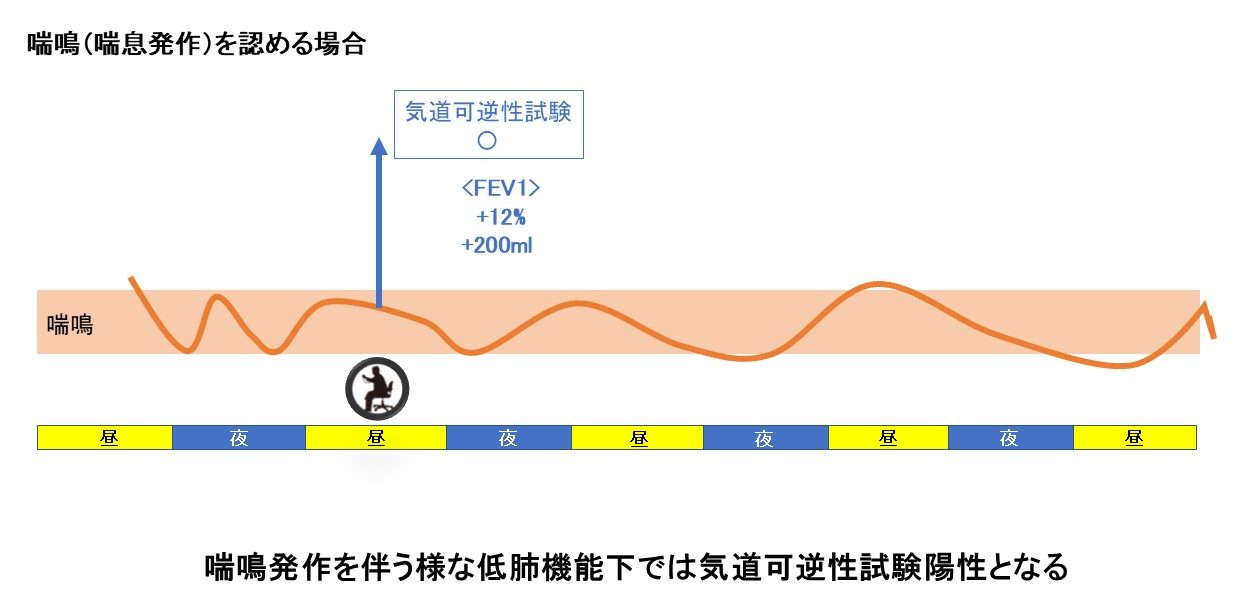

喘息診断の目安の中で「気道可逆性(気道の伸び縮み)」は欧米のガイドラインにもあるように喘息の有無を数字で見ることが出来る指標となります。例えば喘鳴を来しているような気管支がせまい喘息患者さんに対し、気管支拡張薬の吸入前後での肺機能(1秒量)の変化を確認する「気道可逆性試験」という検査があります。吸入前と比較し吸入後の「1秒量が200ml以上、もしくは前値の+12%以上改善」すれば気道可逆性試験が陽性、つまり喘息と診断されます。

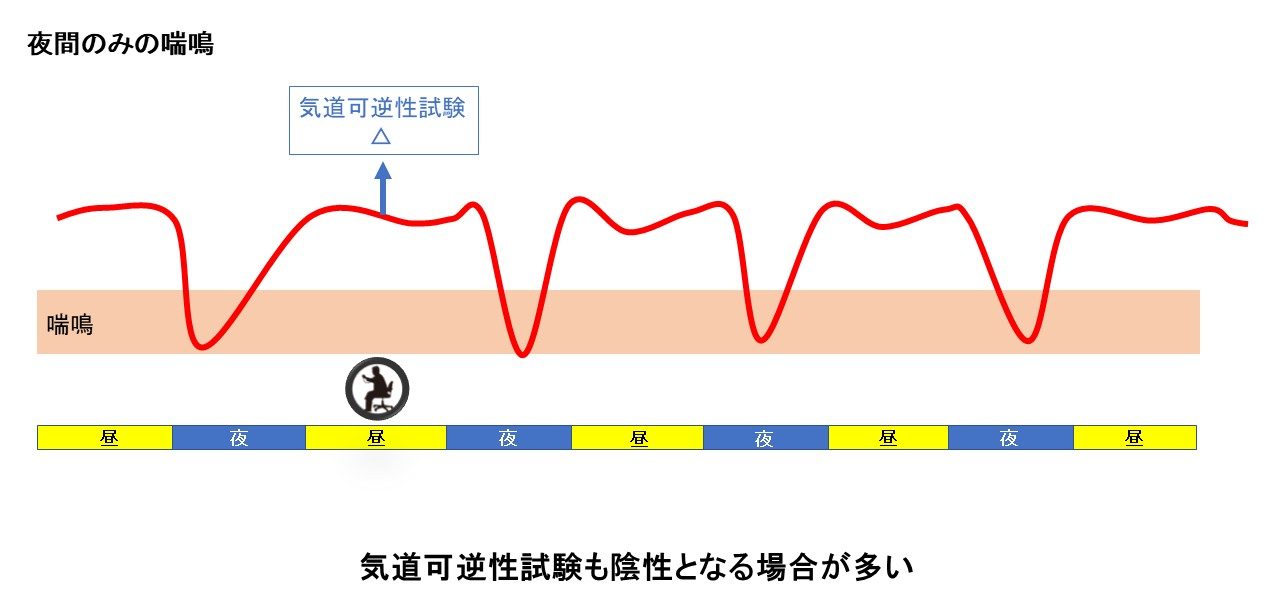

しかしこの検査は1つ問題点があります。検査時点での肺機能がそこまで悪くない場合、気管支拡張薬を吸入しても肺機能がそこまで改善せず「1秒量が200ml以上、もしくは前値の+12%以上改善」という基準を満たさないのです。例えば、夜間のみ気道が狭くなり喘鳴を認める患者さんがいるとします。患者さんは通常、日中に病院やクリニックを訪れますが、この時の患者さんの肺機能はそこまで悪くないため気道可逆性試験を行っても喘息の診断基準は満たしません。

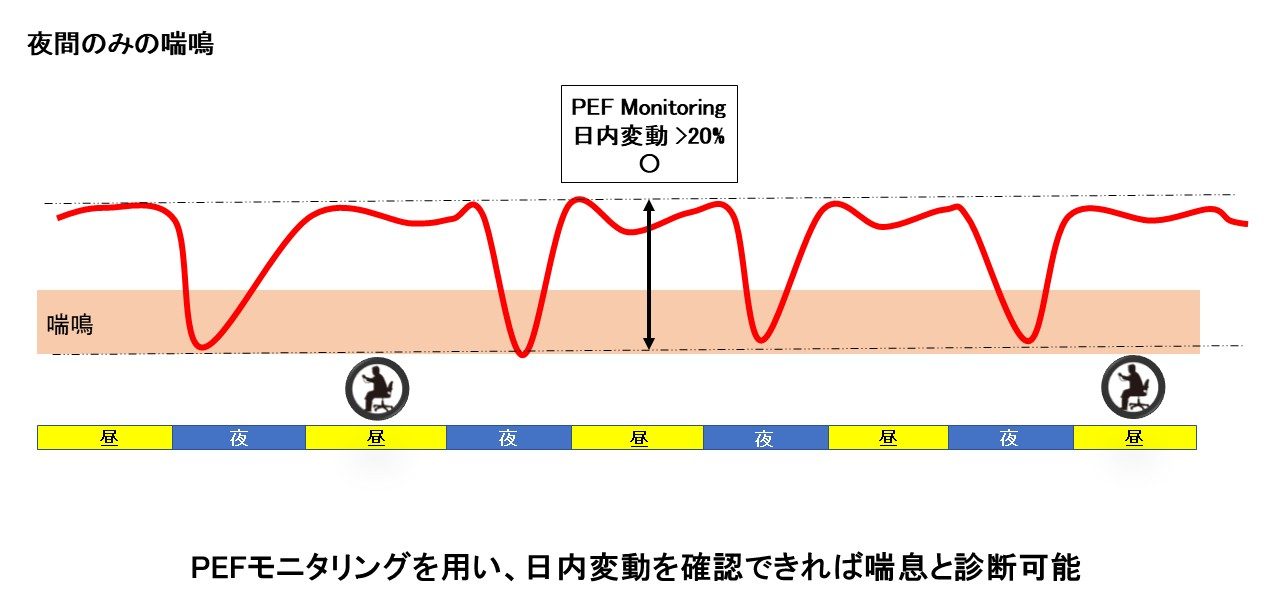

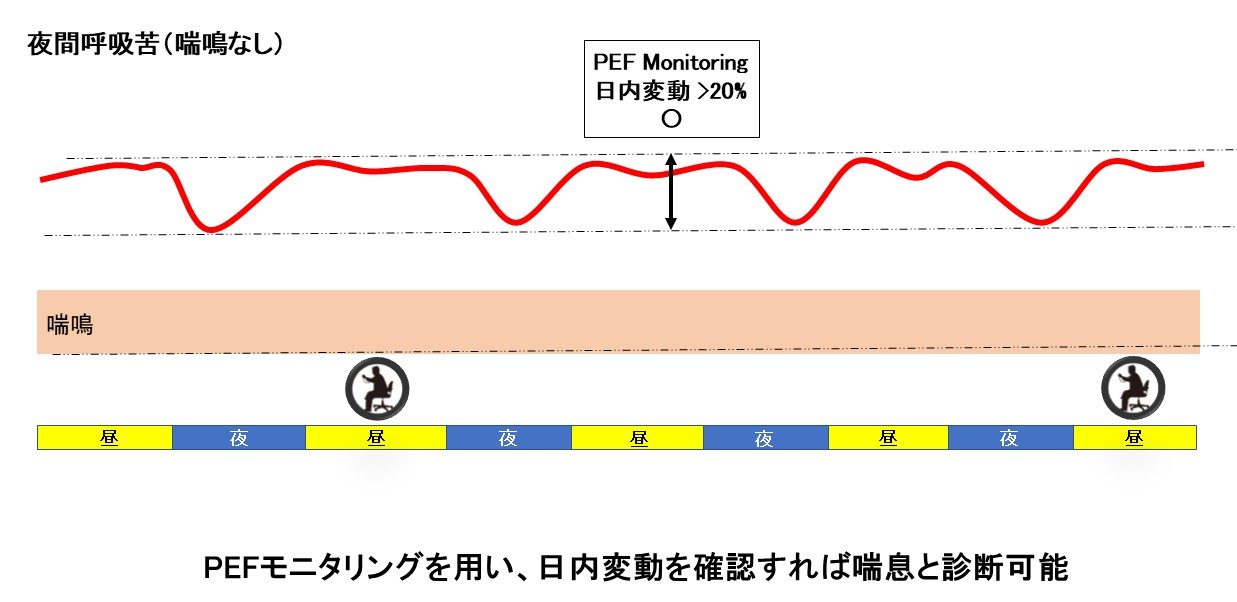

それでは夜間だけ気管支が狭いような喘息の場合、どのように気管支が伸び縮みしていることを証明すればよいのでしょうか?実はガイドラインでもその部分についての明確な記載はありません。そこで気管支の伸び縮みを証明する1つの方法として、ご自宅などで気管支のせまさを測ることが出来る「ピークフローメーター」というものがあります。下記のように夜間のみ気管支がせまくても、日中と夜間のピークフロー値を比較し、1日を通した変動幅が20%を超えている場合は喘息診断の根拠とすることが出来ます。

このピークフローメーターの良いところは「日内変動」を把握できることです。喘息の原因である「気道過敏性」と「日内変動」は関連することが分かっています。つまり「ピークフローメータによる日内変動」を確認することで喘息の原因そのものである「気道過敏性」を証明していることになるわけです。典型的な喘鳴があれば喘息を疑う1つのきっかけになりますが、喘鳴がなく呼吸が苦しいといった軽症の喘息についてもピークフローメーターを用いれば診断することができます。

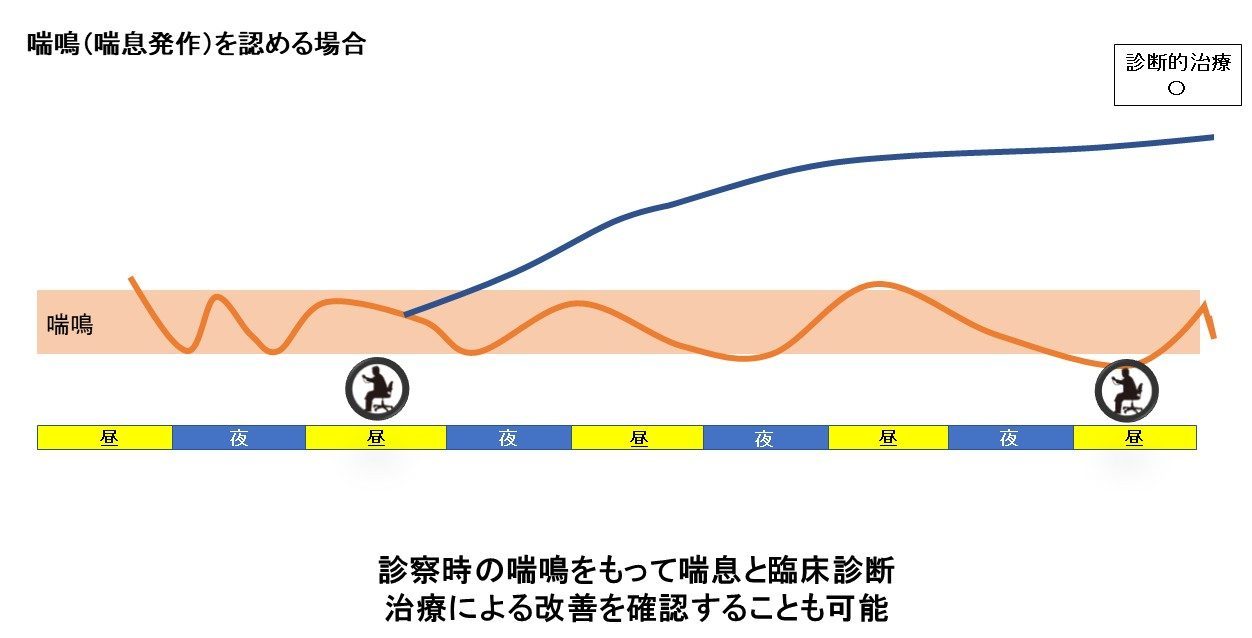

ピークフローメーターによる診断以外にも、喘息を診断する方法があります。それが「診断的治療」です。診断的治療とは実際に投薬を行い症状が改善するかどうかをみることです。例えば診察時に気管支がせまく喘鳴がある場合、吸入薬による治療を行えばすみやかに気管支が広がり喘鳴は消失します。喘息治療により喘鳴などの症状が消失するという効果を確認することは喘息診断の1つの根拠となります。

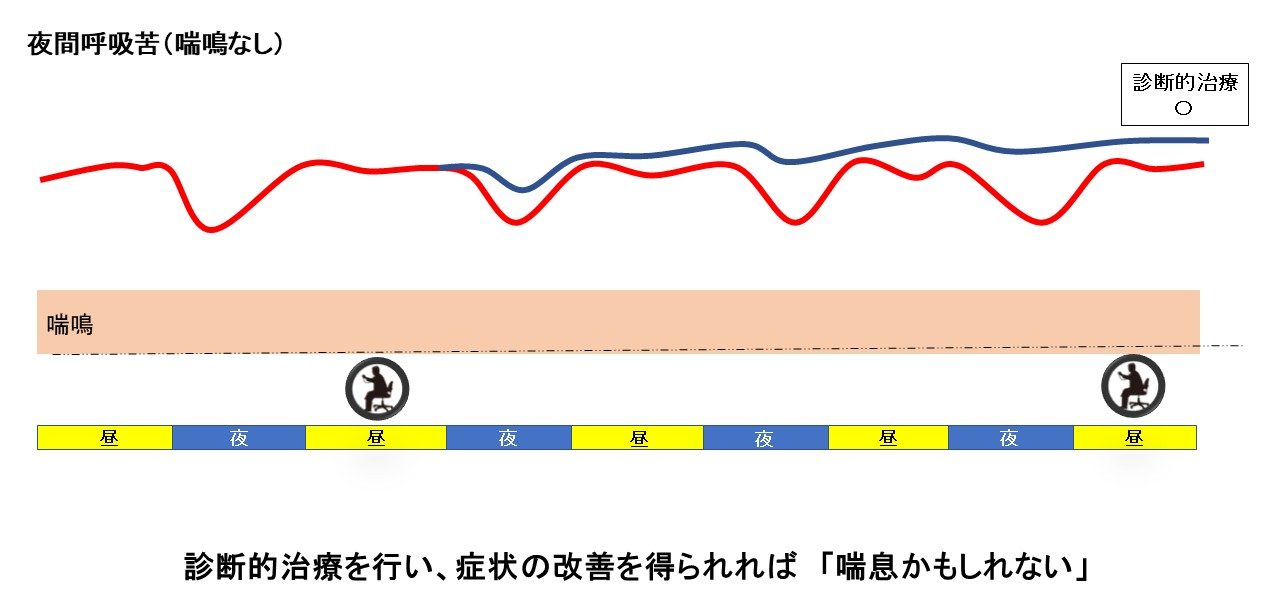

難しいのは「呼吸苦があるけど喘鳴がない」場合です。吸入薬による治療を行うとわずかながら気管支が広がるため呼吸苦が改善します。しかし呼吸苦というのは、患者さんの主観的な評価であり客観性に欠けてしまいます。このような場合には1回目の治療効果で喘息と診断するのではなく、少なくとも同様の効果を2回以上確認する「再現性」をもって喘息と診断するべきと考えられます。

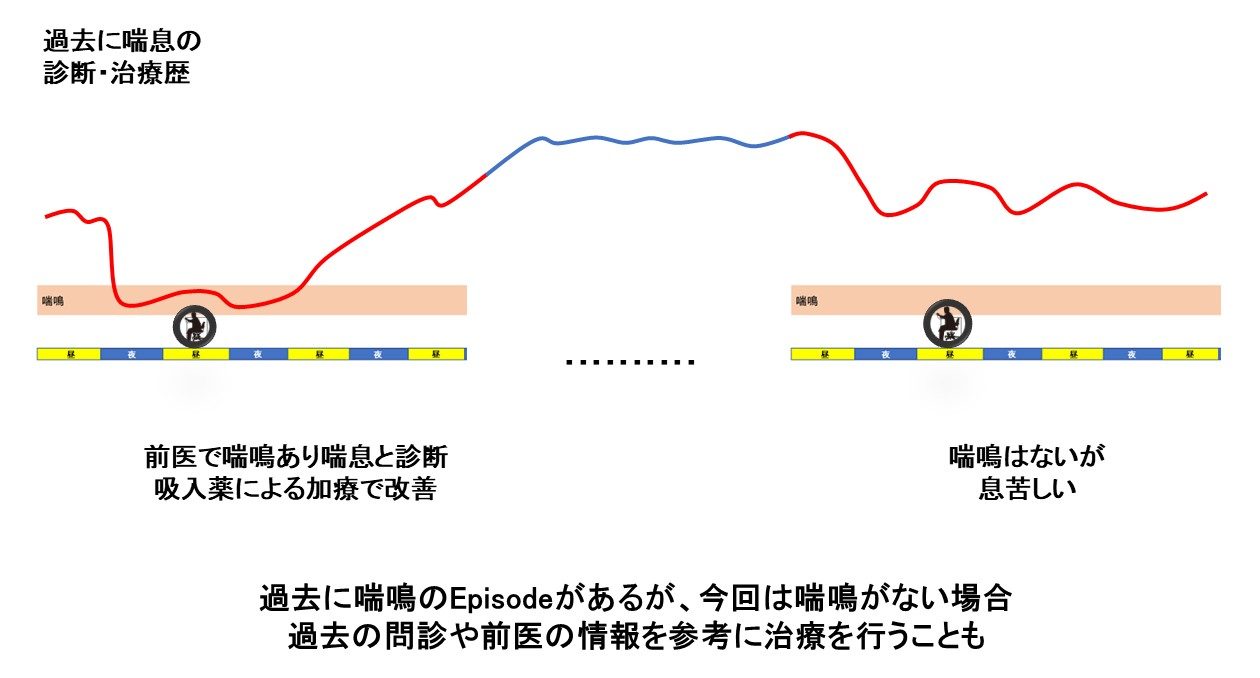

さて「過去にかぜをひいたときなどに喘鳴があったけど今回の診察では喘鳴が見られない場合」はどうでしょうか?このような場合もやはり1回の診察のみでは確実に喘息と診断することは難しいように思われます。喘息治療を行い、呼吸苦が改善すれば喘息らしさはあるものの客観的な指標に乏しいということになります。そのような場合は次に症状が出現した際の再現性をもって喘息診断するべきでしょう。

気管支の伸び縮みである「気道可逆性」のみで判断しようとすると、喘鳴がないような軽症例では1回の診察では喘息診断が困難となります。そのため「喘息診断の目安となる他の指標と併せて判断することで喘息診断の精度を高める」ことや「1回の診察で無理に喘息診断としない」という判断も時に必要となります。呼吸器内科専門医はこの様な視点で目の前の患者さんが本当に喘息なのか?と自問自答しているのです。

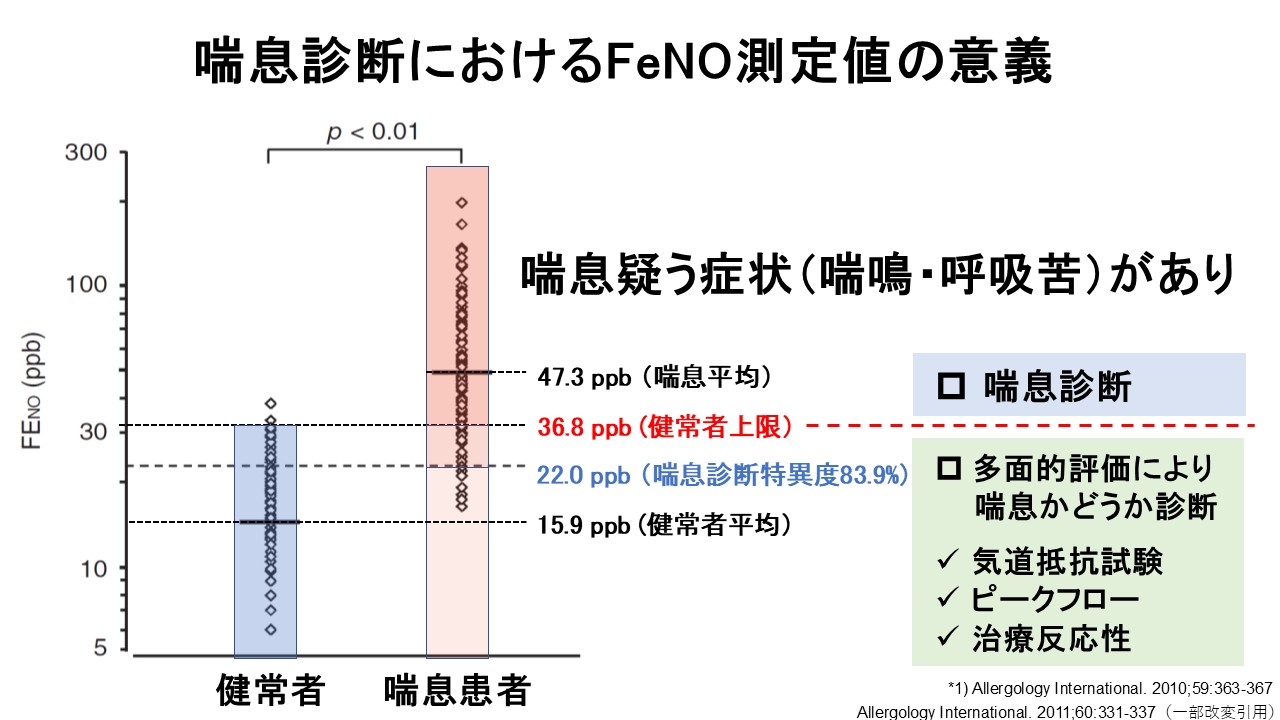

3. 気道のアレルギー性炎症は喘息診断の根拠となる

喘息の気道炎症の1つである「FeNO」は喘息のアレルギー炎症の1つである自然免疫によるアレルギーを表しています。過去の報告では「喘息を疑う症状(喘鳴や呼吸苦)があり」「FeNO値が22ppbを超えている場合の喘息診断に対する特異度は83.9%」また「FeNO値が36.8ppbを超えている場合は喘息診断の目安」となることが報告されています(3)(4)。もちろん「気管支がせまい」という喘息の症状(喘鳴や呼吸苦)がない場合には、例えFeNO値が高値であったとしても喘息診断には至りません。また全ての喘息患者さんでFeNOが高値となるわけではありません。FeNOが低値であったとしても喘息を否定出来る訳ではないことに注意が必要です。

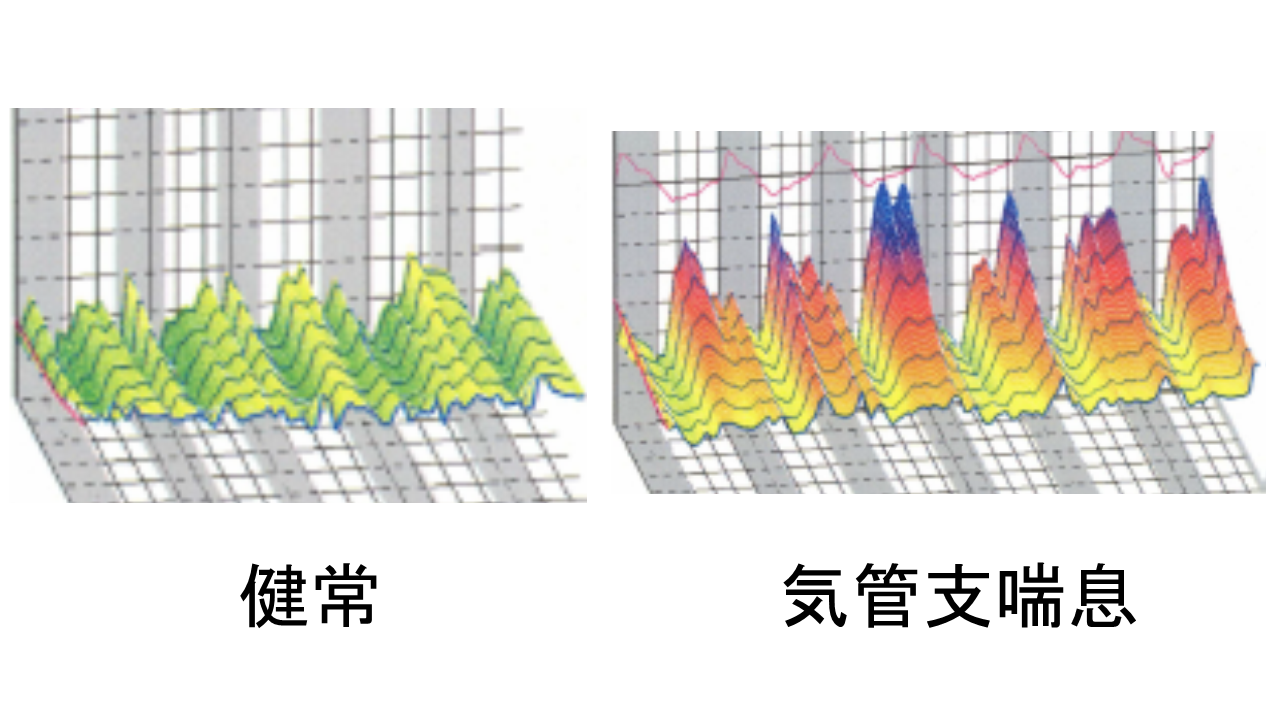

4. 気道抵抗性試験はわずかな気道狭窄も捉えることが出来る

呼吸機能検査(スパイロ)は主に「肺活量」と「1秒量」を測定することで、気管支のせまさを測定することが出来る喘息の標準的な検査です。喘息の診断基準の1つの目安となるのが「1秒率」で「1秒量/努力肺活量」で求めることが出来ます。ただし明らかな喘鳴がある場合などを除き、日常の診療では呼吸機能検査による病的な気道閉塞を証明できることは多くはありません。また明らかに喘鳴を来しているような喘息増悪状態にある患者さんに対しては、呼吸機能検査を行う事は負担感が伴います。まとめると呼吸機能検査による喘息診断は「喘息が重症な場合のみ診断可能」ですが、そのような場合は「患者さんに負荷がかかってしまう」こと「軽症例では喘息を見落とされる可能性があること」が問題となります。この呼吸機能検査の弱点を補う検査が「気道抵抗性試験」です。気道抵抗をみることで明らかな喘鳴がないような軽症喘息患者さんでも気道狭窄を捉え潜在的な喘息の可能性を探ることが出来ます。下記は健常な方と喘息患者さんの気道抵抗のイメージの比較となります。

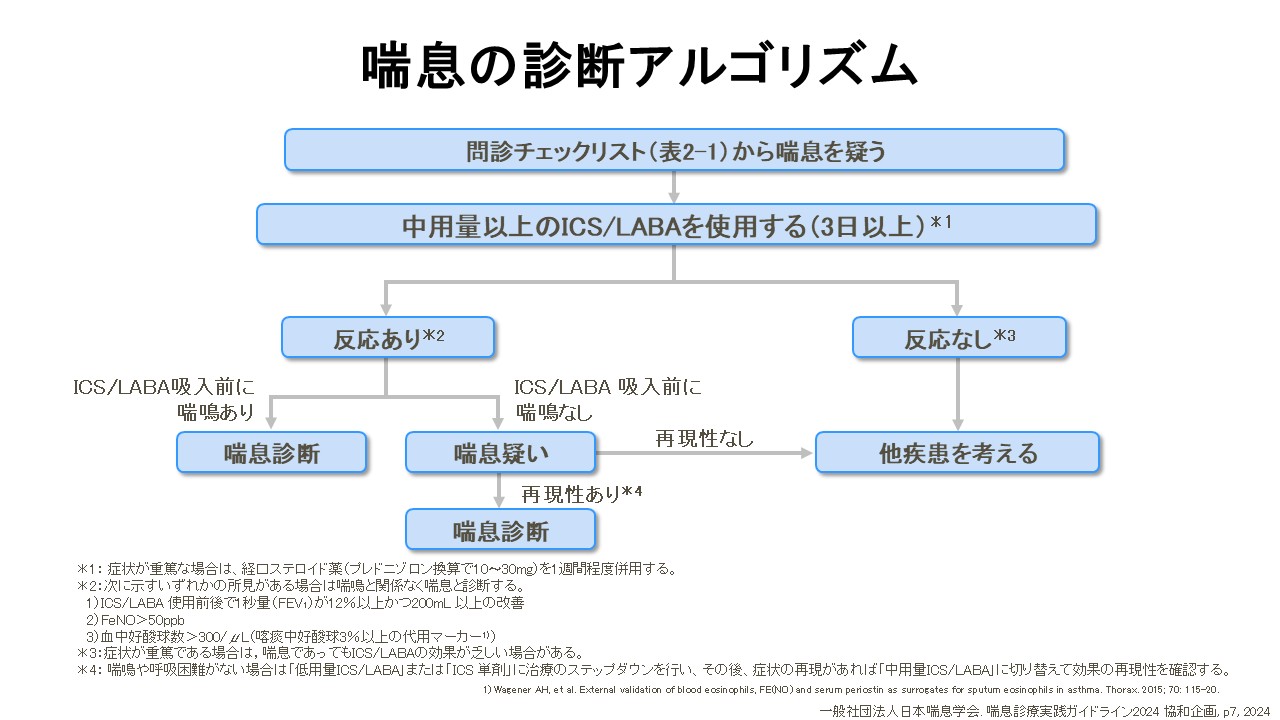

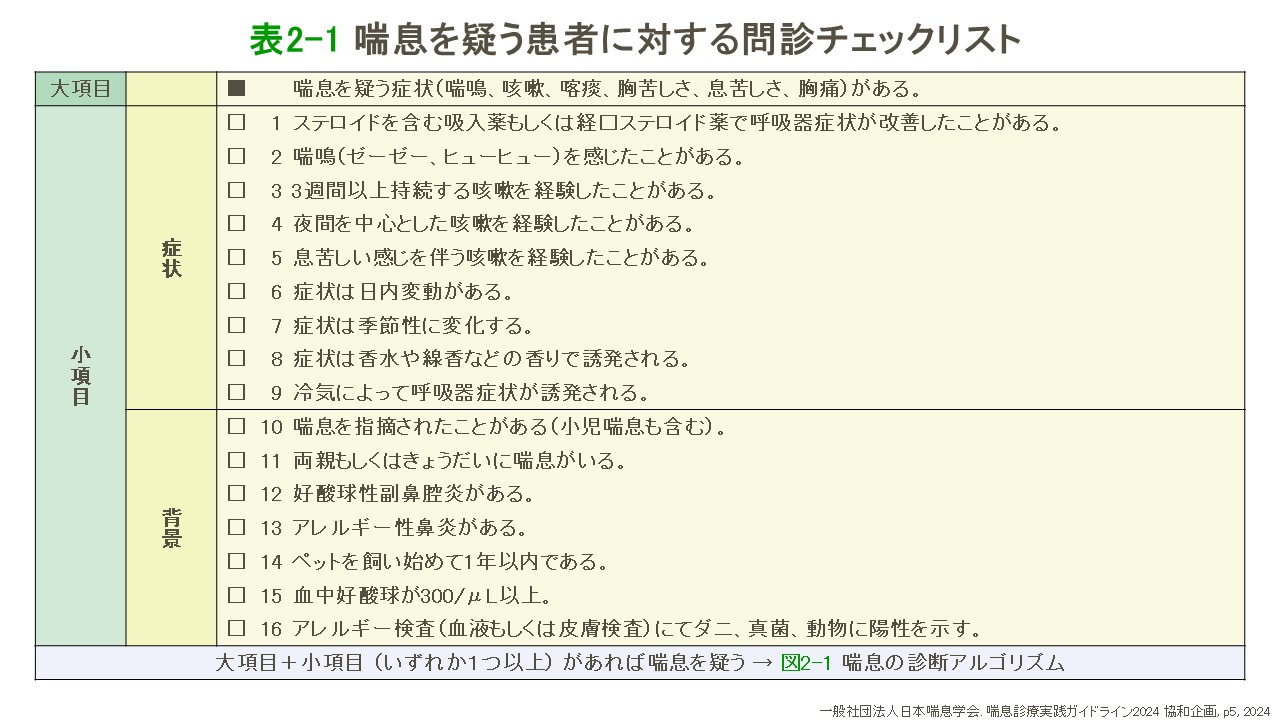

5. 喘息診療実践ガイドラインによる喘息診断基準

呼吸器内科外来においても喘息診断を迷うケースが多々あり、呼吸器を専門としないプライマリケアの先生方にとっては喘息と診断することの難しさは容易に想像できます。このような背景を受け、喘息学会はプライマリケア医向けの喘息診断フローチャートを提唱しています(5)。ポイントは「問診」「喘鳴」「呼気NO」「好酸球」そして「診断的治療」による治療再現性です。まず問診チェックリストから喘息を疑うような項目がないかを確認します。そして喘息を疑う症状がある場合、吸入薬による治療を開始します。治療反応性があり「喘鳴」「呼気NO高値(>50ppb)」「好酸球高値(>300)」などがある場合は喘息と診断可能。それらがない場合は「喘息疑い」とし、治療再現性(もう一度そのようなことが起こり、治療で改善するかを時間を空けてみること)を確認してからの喘息診断という流れとなっています。

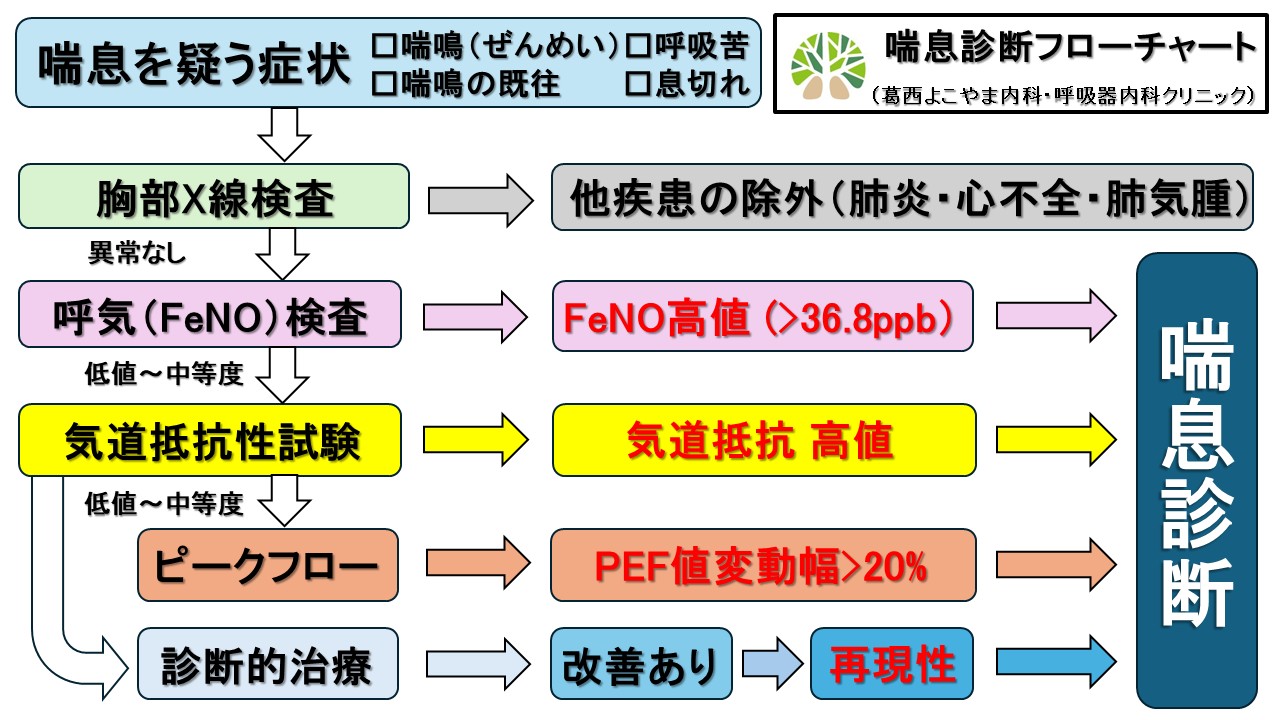

6. 当院の喘息診断フローチャートをご紹介します

当院の喘息診断に対する基本的な考え方は「ガイドラインに準拠」「多面的評価を行う」「客観的な指標に基づく」「安易に喘息診断しない」「しかし軽症例を見逃さないこと」です。基本的な流れを当院の喘息診断フローチャートを用いてご説明致します。まず喘息を疑う症状を問診で確認します。特に「喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)」「呼吸困難や息切れ」「過去の喘鳴の既往」は喘息の存在を強く疑います。次に見逃してはいけない病気を除外するために胸部X線検査を行います。そして呼気NO検査(FeNO)を行います。「FeNO> 36.8ppb + 喘鳴・呼吸苦」があれば喘息と診断します。FeNO値が低値~中等度であれば引き続き「気道抵抗性試験」にすすみます。「気道抵抗高値 + 喘鳴・呼吸苦」があれば喘息と診断し、気道抵抗低値~中等度であれば「ピークフローメーターによる評価」もしくは「診断的治療」のいずれかを行うことになります。ピークフローメーターを用いる場合は「PEF値変動幅>20%」が確認されれば喘息と診断します。「診断的治療」の場合は、ガイドラインによる記載の通り、症状改善があっても1回目は「喘息疑い」とし治療継続しながら減薬、「治療再現性」が確認されれば喘息と診断することになります。このように様々な角度から評価を行うことによって、明らかな喘鳴がないような軽症喘息であってももれなく診断することが可能となります。一方このフローチャートで診察時には喘息の基準に満たさない場合でも将来の喘息発症を完全に否定しているわけではありません。喘息は経時的な変化とともに悪化することが多い病気ですので、その場で診断に至らなかったとしてもその後「喘鳴」や「呼吸苦」が出現した場合にはすぐに呼吸器内科へ再受診されることをおすすめしています。

7. おわりに

「私は本当に喘息なのでしょうか?」このような不安や疑問を抱えて当院を訪れる方は決して少なくありません。今回の記事では喘息診断の背景や評価法、そして実際にクリニックでどのような検査や判断がなされるのかを、ガイドラインや最新の診断手法に基づき詳しくご紹介しました。喘息診断は単に吸入薬の効果や一時的な症状の有無だけで決まるものではありません。気道の伸び縮み(気道可逆性)、炎症の程度(FeNO)、日内変動(ピークフロー)、気道抵抗、治療への反応性など複数の要素を多面的に評価することでより正確な診断が可能になります。当院ではガイドラインに準拠した丁寧な問診と専門的な検査を通じて安易に喘息と診断することなく軽症例も見逃さないことを重視した診療を行っております。「過去に喘息と診断されたが納得できていない」「症状はあるが診断には至っていない」といった方も、ぜひ一度ご相談ください。呼吸器専門医が、あなたの症状としっかり向き合い、適切な診断と治療をお手伝いいたします。

<参考記事>

・喘息(検査・診断)

・喘息(治療)

・気管支喘息はどんな病気?症状・原因・治療法を専門医が解説!

・気管支喘息(ぜんそく)と咳喘息はどう違う?原因・症状・治療について解説!

・ピークフローメーター【喘息の診断・管理】

・肺機能検査(呼吸機能検査・スパイロメトリー)【呼吸器疾患の診断・管理】

・気道抵抗性試験(モストグラフ)【喘息の診断・管理】

・呼気NO(FeNO)検査【喘息の診断・管理】

<引用文献>

(1)喘息予防・管理ガイドライン2024 「喘息予防・管理ガイドライン2024」作成委員

(2)https://ginasthma.org/2024-report/

(3)Matsunaga K,Allergol Int. 2010 Dec;59(4):363-7.

(4)Matsunaga K,Allergol Int. 2011 Sep;60(3):331-7.

(5)喘息診療実践ガイドライン2024 一般社団法人日本喘息学会喘息診療実践ガイドライン作成委員会